Feature Story

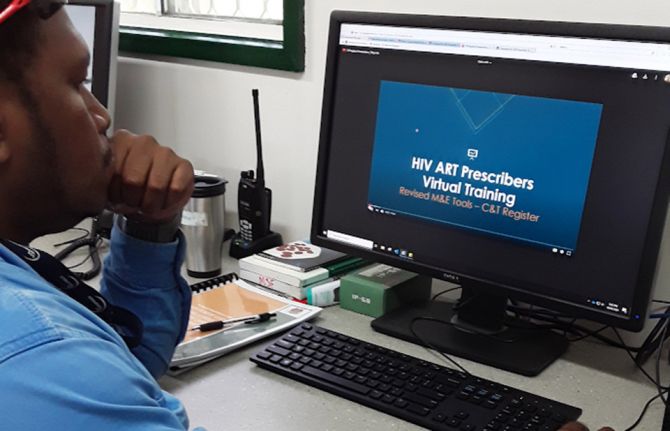

Papouasie-Nouvelle-Guinée : formation en ligne destinée aux personnes prescrivant une thérapie antirétrovirale

04 août 2020

04 août 2020 04 août 2020Le ministère de la Santé de Papouasie-Nouvelle-Guinée a lancé la première formation en ligne de son histoire destinée aux personnes prescrivant une thérapie antirétrovirale. Les participant-es suivent 21 cours en vidéo sur Google Classroom ce qui correspond à plus de six heures de contenus. La formation aborde les thèmes du traitement du VIH, des soins et des règles de prestation de services, ainsi que des outils de suivi et d’évaluation. Elle comprend des vidéos de cours et les supports d’évaluation adaptés. Une fois inscrit-es, les participant-es disposent de sept jours pour la terminer.

Trente jours après son lancement, il y avait 105 personnes inscrites, dont 70 % n’avaient pas pu participer à une session de remise à niveau au cours des trois dernières années.

Pour utiliser Google Classroom, il faut un appareil compatible avec Internet (smartphone, ordinateur portable ou tablette), un accès à Internet et une adresse électronique valide pour l’inscription. Comme certaines personnes prescrivant une thérapie antirétrovirale n’ont pas d’adresse électronique, certains établissements de soin ont aménagé des salles de classe dans leurs locaux, ce qui permet à plusieurs participant-es de partager un ordinateur pour suivre la formation en ligne et d’apprendre en groupe.

Le ministère de la Santé s’est assuré le soutien de partenaires dont l’ONUSIDA, l’Organisation mondiale de la Santé, l’USAID, les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies des États-Unis (United States Centres for Disease Control), World Vision et FHI 360 afin de couvrir les frais d’accès à Internet s’élevant à 15 $ par participant. Cette somme permet d’acheter des cartes d’un fournisseur national offrant un volume de données valable sept jours.

« Les crises peuvent aussi receler des opportunités et la crise déstabilisante de la COVID-19 nous a forcés à trouver une solution innovante. La formation virtuelle destinée au personnel prescrivant une thérapie antirétrovirale nous a donné de nouveaux objectifs. Elle est la preuve que nous étions en mesure de réagir efficacement et de trouver des solutions. Je suis très fier des partenaires qui nous ont aidés pour ce projet. Nous disposons dorénavant d’une solution abordable pour fournir des formations malgré toutes les barrières géographiques considérables qui caractérisent la Papouasie-Nouvelle-Guinée », déclare Peniel Boas, responsable du programme sur les infections sexuellement transmissibles et le VIH au ministère de la Santé.

Les retours des participant-es à la formation sont également positifs. « J’ai vraiment apprécié d’apprendre beaucoup de nouvelles choses. Je conseille à l’avenir de proposer toute formation de remise à niveau sur les infections sexuellement transmissibles/VIH sur ce modèle. Cela réduit les coûts et la rend abordable au personnel de santé qui ne pourrait sinon pas en y participer », explique une infirmière de la Leguava Clinic située dans la province de la Nouvelle-Bretagne occidentale.

« Cette formation contient des informations précieuses qui sont transmises efficacement par les intervenant-es. J’ai apprécié les questionnaires à la fin de chaque présentation. Et en prime, il n'est pas nécessaire de quitter son lieu de travail, ce qui élimine les frais de déplacement et permet aux participant-es d’apprendre à leur rythme. Par ailleurs, le fait que les intervenant-es sont toujours disponibles sur la plateforme est une chance exceptionnelle pour obtenir une assistance en continu », indique une participante de l’Innanaka Clinic dans la province de Hela.

Il y a, derrière cette initiative, une équipe constituée des membres du National HIV Technical Working Group, notamment le bureau natiojnal de l’ONUSIDA, ainsi que des intervenant-es, des fournisseurs de contenus, des modérateurs et modératrices de formations en ligne et d’autres acteurs. L’utilisation de Google Classroom est gratuite et tous les supports sont enregistrés sur Google Drive en utilisant un compte Google.

Les formations en ligne seront suivies par des visites de contrôle et un tutorat sur place proposés par des sous-équipes du National HIV Technical Working Group. Cette expérience s'étant soldée par un succès, ce format pourrait être repris pour d’autres formations en Papouasie-Nouvelle-Guinée.

« Cette action stratégique rapide visant à fournir une formation en ligne aux personnes prescrivant une thérapie antirétrovirale a sauvé des vies ici en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Sans elle, nous n’aurions pas été en mesure de déployer efficacement les nouveaux traitements du VIH qui luttent contre la résistance aux médicaments », explique David Bridger, directeur pays de l’ONUSIDA en Papouasie-Nouvelle-Guinée.

Region/country

Related

Feature Story

Fidji : encourager l’émergence d’une économie de la bonté grâce à la tradition du troc

17 juillet 2020

17 juillet 2020 17 juillet 2020Les îles Fidji se réveillent doucement. Une tasse de café à la main, Marlene Dutta est assise sur la terrasse à l’arrière de sa maison entourée par la végétation. Même le gazouillis des oiseaux en toile de fond ne parvient pas à la détourner de son écran d’ordinateur. Elle est absorbée par le tri des messages et le suivi des activités de Barter for Better Fiji, la page Facebook qu’elle a créée. Cette communauté en ligne donne une nouvelle jeunesse à la tradition fidjienne du troc et elle aide les communautés à subvenir à leurs besoins au cours de l’épidémie de COVID-19.

« Dès le saut du lit, les autres administrateurs et administratrices bénévoles et moi-même avons les yeux rivés sur cette page », déclare Mme Dutta, conseillère en développement de compétences professionnelles. Tout le monde est occupé à surveiller ou à relayer les informations du gouvernement concernant les restrictions s’appliquant aux articles à troquer.

Aux îles Fidji où le produit intérieur brut dépend à 30 % environ du tourisme, les restrictions de déplacement destinées à éviter la propagation de la COVID-19 sont pour beaucoup de personnes sources de lendemain qui déchantent.

Lorsqu’on lui demande comment l’idée de cette page Facebook lui est venue, Mme Dutta explique : « le troc a toujours fait partie intégrante du quotidien des Fidjiens et Fidjiennes. Il est pratiqué entre proches, en famille, au sein des communautés. Nous avons tous et toutes des compétences, un talent, quelque chose qui pousse dans notre jardin ou qui traîne chez nous. Si nous pouvons échanger des articles ou des services pour obtenir ce dont nous avons besoin, alors tout le monde pourra traverser sans encombre cette période. » L'association Barter for Better Fiji (Troquer pour améliorer les îles Fidji) est née de ces réflexions. Mme Dutta est étonnée de la popularité actuelle de cette page, car elle la destinait initialement à ses proches. Aujourd’hui, elle est suivie par plus de 180 000 personnes, un chiffre ahurissant par rapport à la population totale du pays estimée à 900 000 personnes, et des milliers de nouvelles demandes d’inscription arrivent quotidiennement.

Outre le fait d’aider ses membres à troquer la nourriture ou les services nécessaires ou aider les petites entreprises en établissant des liens avec de nouveaux fournisseurs, la page renforce également le sentiment d’appartenance à une communauté. Des membres retissent des liens avec le voisinage, des proches ou des ami-es d’enfance perdu-es de vue. Mme Dutta se souvient de personnes qui ne se connaissaient pas du tout, qui se sont rencontrées sur la page pour faire du troc et qui ont fini par découvrir qu’elles vivaient dans la même rue ou qu’elles partageaient des liens traditionnels.

« Avec cette page, nous espérons encourager l’émergence d’une économie de la bonté. Ce souhait se cache derrière chaque activité sur ce groupe », indique Mme Dutta. « En elle-même, elle fait émerger ce sentiment d’appartenir à une communauté où les membres font délibérément et intentionnellement preuve de bonté, de compassion et de clémence les un-es envers les autres. »

Bien que la page Facebook Barter for Better Fiji ne s’adresse pas spécialement aux besoins des groupes vulnérables ou de personnes vivant avec le VIH, des groupes comme le Fiji Network for People Living with HIV, la Rainbow Pride Foundation et le Survival Advocacy Network Fiji signalent que les membres de leur communauté profitent également de cette plateforme en ligne de troc. La page fait du troc la « nouvelle normalité » pour les groupes vulnérables.

« LGBTQI+ ou pas, nous sommes en définitive des êtres humains et nous avons besoin de nous entraider d’une manière ou d’une autre. C’est la raison pour laquelle je ne pense que du bien de ce type de pages », témoigne un membre de la Rainbow Pride Foundation.

Des membres de la communauté ont troqué des biens ou fait le ménage en échange de provisions, et d’autres indiquent que l’argent économisé avec le troc leur a permis de se lancer dans d’autres activités, sources de revenus comme un potager ou un stand pour vendre de la nourriture. Alors que le tourisme recule, certains groupes, comme les professionel-les du sexe, ont vu disparaître leurs sources de revenus.

Les membres de la communauté lesbienne, gay, bisexuelle, transgenre et intersexuée sont également victimes de la stigmatisation à cause d’idées fausses circulant sur la manière dont le nouveau coronavirus se propage. Toutefois, des membres de ces groupes indiquent que les histoires encourageantes et les liens développés entre les membres de la page Facebook les aident à gérer la situation et à améliorer leur santé mentale. Toutes ces expériences positives, ces histoires de communautés se serrant les coudes pour lutter contre la pandémie de COVID-19, amènent Barter for Better Fiji à réfléchir dorénavant à étoffer la page Facebook d’un site Internet et d’une application.

Alors que les îles Fidji luttent pour surmonter l’épidémie de COVID-19, Barter for Better Fiji est consciente du rôle qu’elle joue pour le futur. Elle est bien plus qu’une place de troc, elle est également un espace de partage d’expériences réconfortantes sur des liens qui favorisent l’émergence d’une économie de la bonté.

Region/country

Related

Feature Story

Livraisons à domicile d’antirétroviraux en Côte d’Ivoire et au Nigeria

14 juillet 2020

14 juillet 2020 14 juillet 2020Les restrictions de déplacement et les mesures de confinement actuellement en place pour endiguer la propagation du nouveau coronavirus en Côte d’Ivoire et au Nigeria affectent la vie de nombreuses personnes vivant avec le VIH. Afin de limiter leur impact, l’International Community of Women Living with HIV (ICW) West Africa coopère avec des établissements de santé afin d’organiser des livraisons à domicile de traitement entre autres pour le VIH.

Pour fonctionner, ce service recrute des pharmaciennes communautaires qui vont chercher et livrent des antirétroviraux et d’autres médicaments aux personnes, en particulier aux adolescentes et aux jeunes femmes, qui ne peuvent pas obtenir elles-mêmes leur traitement. L’initiative de l’ICW et de son partenaire, Positive Action for Treatment Access (PATA), comptent aujourd’hui 59 femmes séropositives qui travaillent en tant que pharmaciennes communautaires. Ces dernières se rendent dans des zones semi-urbaines et rurales difficiles d’accès et œuvrent pour garantir que personne n’est oublié à cause de la crise de la COVID-19.

Dans le cadre de cette action, l’Institute of Human Virology Nigeria fournit les médicaments, la PATA s’occupe de la logistique avec l’aide de l’Open Society Initiative for West Africa (OSIWA) et l’ICW West Africa est responsable des livraisons à domicile.

« J’ai volontiers accepté ce travail, car, étant moi-même séropositive, je sais d’expérience ce que cela veut dire de ne plus avoir d’antirétroviraux et de voir apparaître des souches multirésistantes dont l’effet sur le long terme pourrait être pire que la COVID-19 », a déclaré Queen Kennedy, une pharmacienne communautaire au Nigeria.

Au Nigeria, les pharmaciennes communautaires apportent leurs services dans trois états très touchés par la COVID-19 (Lagos, le territoire de la capitale fédérale et Oyo) et couvrent 26 établissements de santé. En Côte d’Ivoire, elles travaillent avec neuf établissements de santé dans trois provinces. Outre les livraisons de médicaments, les pharmaciennes communautaires sensibilisent aussi les adolescentes et les femmes vivant avec le VIH aux mesures de prévention de la COVID-19, comme l’éloignement physique, le port du masque et le lavage fréquent des mains.

« Une de nos missions consiste à garantir un accès à des services de santé de qualité pour les adolescentes, les jeunes femmes et les populations clés vivant avec le VIH. La seule différence ici, c’est que nous fournissons ces services dans une situation d’urgence en mettant notre propre santé en jeu », explique Reginald Assumpta Ngozika, directrice régionale de l’ICW West Africa.

Par ailleurs, ce partenariat permet à l’ICW West Africa d’assurer l’accès à des antirétroviraux à deux ressortissantes étrangères vivant avec le VIH qui ne peuvent plus quitter le Nigeria à cause de la fermeture des frontières. À court de médicaments, ces deux femmes reçoivent l’aide des pharmaciennes communautaires de l’ICW qui vont chercher et livrent leur traitement à Lagos et dans l’État des rivières.

« Merci à ICW West Africa de me permettre de suivre mon traitement alors que le Nigeria est confiné à cause de la COVID-19, » a déclaré l'une des bénéficiaires.

Notre action

Region/country

Related

Feature Story

L’ONUSIDA et le système élargi des Nations Unies soutiennent la riposte à la COVID-19 au Nigeria

10 juillet 2020

10 juillet 2020 10 juillet 2020Le système des Nations Unies au Nigeria a rejoint la lutte contre la COVID-19 peu après la découverte du premier cas dans le pays fin février 2020.

Les enseignements appris de la lutte contre le VIH et l’expertise de l’ONUSIDA pour motiver, mettre en lien et rassembler les acteurs jouent un rôle essentiel pour guider la riposte regroupant plusieurs agences des Nations Unies. Le coordonnateur résident de l’ONUSIDA, Edward Kallon, la dirige. En mobilisant d’emblée ses relations politiques et la bonne volonté régnant dans le pays, l’ONUSIDA aide à regrouper des ressources et à améliorer les lignes de communication, la coordination et la reddition de comptes au sein de la riposte nationale à la COVID-19.

À la mi-mars, le groupe de travail présidentiel a vu le jour. Sa mission consistait à élaborer un plan de riposte à la COVID-19 afin de déterminer la manière dont les organisations devaient coopérer. Les leçons tirées de la riposte au VIH ont été prises en compte dans l’élaboration des quatre principes directeurs de la riposte nigériane à la pandémie de COVID-19 : un plan national de riposte multisectorielle à la pandémie de COVID-19 ; une entité nationale de coordination pour la COVID-19 ; un système de surveillance et d’évaluation de la COVID-19 ; et une plateforme de financement et d’investissement de la lutte contre la COVID-19.

« Les quatre principes simplifient et clarifient les rôles, les responsabilités et les relations, y compris au sein du gouvernement », a déclaré le ministre de la Santé du Nigeria, Osagie Ehanire.

Une autre leçon tirée de la riposte au VIH consiste à garantir que les personnes marginalisées et vulnérables sont prises en considération à chaque étape du développement de la riposte à une pandémie. L’impact potentiel de la COVID-19 sur les personnes vivant avec le VIH, les populations clés et les pauvres doit également être mis au centre de la prise de décisions.

« Depuis le début de l’épidémie de COVID-19, l’ONUSIDA a assuré régulièrement la coordination avec les réseaux en fournissant une aide technique et en favorisant les synergies avec l’action gouvernementale », a expliqué Abdulkadir Ibrahim, coordinateur national du Réseau des personnes vivant avec le VIH/sida au Nigeria.

En collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le développement, l’ONUSIDA a fait le lien entre le système élargi des Nations Unies et le gouvernement. Elle a facilité l’octroi de produits médicaux d’urgence au gouvernement d’une valeur de 2 millions de dollars tout en s’assurant que les fournitures et l’équipement sont utilisés en priorité dans les établissements de santé publique et par le personnel de santé.

Le « One UN COVID-19 Basket Fund » a vu le jour le 6 avril et respecte le dernier des quatre principes fondamentaux, la plateforme de financement et d’investissement pour la COVID-19. Le panier de fonds centralise les contributions des donateurs à la riposte à la COVID-19. L’ONUSIDA a joué un rôle essentiel dans sa création. Elle a travaillé avec le coordonnateur résident des Nations Unies et le Programme des Nations Unies pour le développement afin de garantir que la plateforme de financement accorde la priorité aux personnes et aux communautés. L’ONUSIDA, l’ONU Femmes et le Fonds des Nations Unies pour la population ont aidé à mobiliser 6,5 millions de dollars en faveur de l’engagement de la société civile et des communautés, de la protection sociale des foyers vulnérables et de l’enregistrement des bonnes pratiques utilisées par les communautés.

En annonçant une contribution de 50 millions d’euros au panier de fonds, le chef de délégation de l’Union européenne au Nigeria, Ketil Karlsen, a déclaré que « le panier de fonds pour la COVID-19 nous offre la chance de coopérer et d’agir rapidement pour déployer une assistance pouvant aider à améliorer les services de santé et atténuer l’impact de la pandémie sur les plus vulnérables. »

La plus grande contribution de l’ONUSIDA à la riposte nationale de la COVID-19 a toutefois peut-être consisté à plaider pour l’utilisation des importantes infrastructures pour le VIH du pays afin de lutter contre la COVID-19.

« Nous devons tirer profit de ce qui existe déjà sur le terrain pour le VIH, qu’il s’agisse des laboratoires, mais aussi du personnel de santé et des bénévoles dans les communautés. Pour lutter efficacement contre la COVID-19, nous n’avons pas d’autres choix que d’inviter les communautés à s’emparer de la riposte », a indiqué Erasmus Morah, directeur pays de l’ONUSIDA pour le Nigeria.

Dans un effort commun, le gouvernement des États-Unis, l’Agence nationale pour le contrôle du sida, le Fonds des Nations Unies pour l’enfance, l’ONUSIDA et le groupe de travail du président ont recensé et commencé à impliquer les quelque 100 000 professionnel-les de santé et bénévoles dans les communautés afin qu'elles et ils prennent en charge la communication sur les risques, la mobilisation au sein de la société, le traçage des contacts et les soins à domicile.

La COVID-19 est loin d’être éradiquée dans le pays alors que le nombre de cas augmente continuellement, ce qui n’épargne pas le personnel des Nations Unies. Toutefois, comme l’a indiqué M. Kallon, « les Nations Unies doivent continuer de fonctionner et d’apporter leur aide à la population tout en s’assurant que les membres de leur personnel et leurs proches disposent de l’environnement nécessaire pour les protéger contre la COVID-19. » C’est ainsi qu’un centre d’isolement et de traitement de la COVID-19 a vu le jour en tant qu’annexe de la clinique des Nations Unies. Il accueille le personnel travaillant entre autres en première ligne, ainsi que les membres dépendants de leur famille.

Afin de poursuivre la riposte à la COVID-19, en plus du soutien continu du groupe de travail du président, l’équipe pays des Nations Unies, y compris l’ONUSIDA, se prépare à aider le Nigeria à s’attaquer aux écarts importants entre les régions pour ce qui est des mesures prises. Des problématiques centrales comme la perte de moyens de subsistance, l’augmentation des vulnérabilités et de l’insécurité alimentaire, le risque accru de violence basée sur le genre, ainsi que l’accès limité aux services de santé essentiels seront abordées au cours des prochains mois.

Notre action

Region/country

Related

Feature Story

Assurer un accès à des services de qualité, sans danger et exempts de discriminations pour les populations clés du VIH et les migrant-es dans le contexte de la pandémie de COVID-19

10 juillet 2020

10 juillet 2020 10 juillet 2020Déclaration du groupe de travail interorganisations sur les populations clés du Programme commun de l’ONU sur le VIH/sida (ONUSIDA) à propos de la nécessité d’assurer un accès à des services de qualité, sans danger et exempts de discriminations pour les populations clés du VIH et les migrant-es dans le contexte de la pandémie de COVID-19

La propagation rapide de la COVID-19 continue de toucher des milliards de vies dans le monde. La lutte contre cette pandémie nécessite des ressources humaines et financières sans précédent. Les entités de l’ONU, les ONG, les communautés de personnes vivant avec le VIH, de professionnel-les du sexe, de gays et autres hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, de toxicomanes, de personnes transgenres et incarcérées, ainsi que leurs partenaires sexuel-les, mais aussi la société civile, toutes et tous ont un rôle à jouer pour lutter contre la COVID-19, sauver des vies et affronter le vaste impact socio-économique de la pandémie. Des moments critiques comme celui-ci nous rappellent plus que jamais que les inégalités peuvent décider de la vie ou de la mort et que tout le monde naît libre et égal en dignité et en droit, y compris pour ce qui est des normes de santé les plus élevées atteignables.

Les ripostes à la COVID-19 devraient puiser dans les leçons de la riposte mondiale au VIH : le VIH nous a appris qu’il s’agit d’une responsabilité partagée et que nous devons autonomiser les communautés et les impliquer dans la riposte. Les droits humains ne souffrent aucun compromis, et nous devons supprimer toute forme de stigmatisation et de discrimination afin de venir en aide aux groupes vulnérables et marginalisés.

L’ONUSIDA estime que 62 % des nouvelles infections au VIH touchent les populations clés et leurs partenaires sexuel-les. Les populations clés sont victimes de formes spécifiques d’exclusion, de criminalisation, d’inégalités et de discrimination qui augmentent leur vulnérabilité face au VIH, et aujourd’hui aussi à la COVID-19. Les personnes en prison et en milieu fermé pour qui l’éloignement physique n’est pas toujours possible sont extrêmement vulnérables face à la COVID-19. La prévalence de VIH et de tuberculose est également plus élevée parmi les populations incarcérées, ce qui accroît le risque de complications lors d’une infection au SARS-COV 2. Les migrant-es sont dans la même situation et aussi vulnérables au VIH. Les personnes LGBT signalent aussi un risque élevé de violence domestique et familiale, une plus grande isolation sociale et des difficultés à accéder aux services de santé essentiels pour un traitement du VIH et de réassignation sexuelle. Oublier les populations clés à un moment aussi important pourrait avoir des répercussions graves en matière de santé et de vies humaines, voire réduire à néant les avancées réalisées au cours de la riposte mondiale au VIH.

Nous appelons les gouvernements et les partenaires à se joindre à nous pour :

Mettre à disposition des populations clés et des migrant-es dans le contexte de la pandémie de COVID-19 des services de qualité, exempts de discrimination pour la prévention, le traitement, les soins et l’aide pour le VIH, ainsi que les services de santé en général.

Ces services doivent reposer sur le respect et la protection des droits humains, même en l’existence de lois, règles et pratiques punitives. Ils doivent être exempts de stigmatisation et de discrimination, être étayés par des preuves et la science, ainsi que suivre les lignes directrices internationales les plus récentes. Les services doivent être équitables, confidentiels, sans danger pour les communautés et le personnel de santé et reposer sur un consentement éclairé.

Adapter rapidement la fourniture des services afin de prendre en compte les nouvelles réalités de la pandémie de COVID-19.

Des services adaptés à la nouvelle situation peuvent prendre la forme d’un accès sans danger au dépistage à domicile du VIH et à des conseils à distance. Lorsque possible, des ordonnances pour 3 à 6 mois de traitement antirétroviral, de la tuberculose et de l’hépatite virale doivent être délivrées afin de garantir la continuité du traitement, réduire la transmission du VIH et des co-infections, ainsi que le risque lié à la COVID-19. Les personnes qui consomment des drogues devraient avoir accès à la réduction des risques, y compris, lorsque cela est possible et conseillé par des professionnel-les de santé, obtenir plusieurs doses de traitement de substitution aux opioïdes afin de réduire les visites de contrôle sur place et le risque d’exposition à la COVID-19. Des peines autres que l’emprisonnement, lorsqu’autorisé, pour des délits n’ayant pas impliqué de violences pourraient sauver des vies, en particulier pour des crimes non reconnus par le droit international. Des mesures de libération anticipée devraient être prises à l’encontre de catégories spécifiques de populations à risque face à la COVID-19, comme les personnes âgées et celles souffrant de maladies chroniques ou d’autres problèmes de santé, ainsi que les femmes enceintes ou avec des enfants à charge, les prisonniers et prisonnières en fin de peine ou purgeant une peine de prison pour des délits mineurs, en respectant le droit national et sans mettre en danger la santé et la sécurité publiques. Des mesures de protection sociale d’urgence destinées aux populations clés sont nécessaires, car ces dernières sont souvent exclues des services sociaux, y compris et sans s’y limiter, de l’hébergement et de l’assurance santé, et leur situation professionnelle est souvent précaire. Les services apportés doivent continuer à prendre en compte l’intersectionnalité et la diversité des genres et des âges. Tout le nécessaire, aussi bien en personnel, en financement et en matériel doit être à disposition pour délivrer ces services. Afin que ces services soient efficaces et performants, les populations clés, leurs communautés et leurs organisations doivent être impliquées dans leur conception et leur mise en œuvre.

S’assurer que les ripostes à la COVID-19 n’ouvrent pas la voie à une multiplication de lois et de mesures punitives concernant l’application des restrictions ou la criminalisation de la transmission et de l’exposition.

L’impact hautement négatif de ce type de mesures punitives sur des personnes déjà marginalisées ou criminalisées est déjà bien documenté dans la riposte au VIH, y compris par la Commission mondiale sur le VIH et le droit.

Nous n’arrêterons pas la COVID-19 si certaines personnes ne peuvent pas payer un dépistage ou un traitement. Nous devons garantir que les ripostes à la COVID-19 ou à toute autre pandémie ou situation sanitaire d’urgence n’oublient pas les populations clés, les migrant-es et d’autres groupes vulnérables. En tant que groupe de travail interorganisations sur les populations clés, nous sommes à disposition pour coopérer avec l'ensemble des partenaires et assurer un accès sûr et respectueux des droits des populations clés à des services de qualité contre le VIH et la COVID-19.

Le groupe de travail interorganisations sur les populations clés a vu le jour conformément à la Division du travail de l’ONUSIDA. Il est coorganisé par le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), le Fonds des Nations Unies pour la Population (FNUAP), et le Bureau des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC)) en partenariat avec le Réseau mondial pour et des personnes vivant avec le VIH (GNP+), l’International Network of people who Use Drugs (INPUD), le MPact Global Action for Gay Men’s Health and Rights (MPact), le Réseau mondial des projets sur le travail du sexe (NSWP), l’IRGT et le Secrétariat de l’ONUSIDA.

Related

Feature Story

Nouvelle stratégie mondiale de lutte contre le sida : écrire ensemble l’histoire

09 juillet 2020

09 juillet 2020 09 juillet 2020La directrice exécutive de l’ONUSIDA, Winnie Byanyima, a présenté un programme ambitieux pour remettre la riposte internationale au VIH sur les rails. Elle a pris la parole lors d’une allocution inaugurant une réunion de la Conférence internationale sur le sida 2020 portant sur la nouvelle stratégie mondiale de lutte contre le sida de l’ONUSIDA.

« Plus tôt cette semaine, j’ai alerté que l’humanité n’atteindrait pas les objectifs internationaux de lutte contre le VIH en 2020. La nouvelle stratégie de l’ONUSIDA fournira une feuille de route pour remettre la riposte mondiale sur les rails afin d'en finir avec l’épidémie de sida d’ici 2030 », a déclaré Mme Byanyima. « La prochaine stratégie de l’ONUSIDA devra s’attaquer très clairement aux domaines où nous accusons encore un retard comme la prévention combinée et les droits humains des populations clés, ainsi que la lutte contre les vulnérabilités multiples dont sont victimes les filles et les jeunes femmes en Afrique subsaharienne. »

Cette réunion a donné l’occasion aux participant-es d’échanger avec l’ONUSIDA sur les principes et les problèmes fondamentaux que devrait aborder en priorité la prochaine stratégie mondiale de lutte contre le sida de l’ONUSIDA.

Deborah Birx, coordinatrice pour les États-Unis de la lutte internationale contre le sida et coordinatrice pour la riposte au coronavirus à la Maison Blanche, a souligné le besoin de « réunir les données, les communautés et les gouvernements afin de s’attaquer aux problèmes auxquels est confrontée quotidiennement la population. »

L'assemblée a convenu que la stratégie devra porter sur les vulnérabilités essentielles qui exposent des personnes à des risques, y compris les normes traditionnelles et de genre, les difficultés d’accès à des moyens de subsistance et à l’éducation, ainsi que l’exclusion et la marginalisation des populations clés.

« La santé ne se limite pas à elle-même. La santé a aussi à voir avec la justice sociale. Il ne suffit pas de distribuer des préservatifs aux professionnel-les du sexe si nous ne prenons pas parallèlement en compte tous les facteurs qui les empêchent de les utiliser », a expliqué Rico Gustav, directeur exécutif du Réseau mondial des personnes vivant avec le VIH et président du comité stratégique du Fonds mondial.

Pour réduire les écarts, il est nécessaire d’élaborer des programmes étayés par des preuves afin qu’ils soient adaptés à la multiplicité des épidémies et des contextes. « Nous disposons des outils pour faire la différence, mais nous devons les amener au niveau local. Nous devons personnaliser davantage les solutions », a indiqué Quarraisha Abdool Karim du Centre du programme de recherche sur le sida en Afrique du Sud.

L'assemblée a réclamé sans ambages que les communautés soient placées au centre de la riposte afin d’être les moteurs du changement tout en signalant la nécessité d’investir dans les communautés. Elles doivent en effet pouvoir jouer leur rôle de leader dans la riposte, demander des comptes à quiconque, aider à concevoir et réaliser des ripostes au VIH, à la tuberculose et à la COVID-19 respectant les droits humains et prenant en compte les individus, ainsi qu’atteindre les populations difficiles d’accès.

« Comment pouvons-nous nous assurer l’engagement d’autrui si les financements manquent », a souligné Lucy Wanjiku de l’association Kenya Positive Young Women Voices.

« Les communautés doivent être placées au cœur de la riposte. Autrement dit, elles doivent obtenir des financements, être impliquées dans la prise de décisions et ouvrir des espaces civiques pour nous mettre toutes et tous face à nos responsabilités », a ajouté Ludo Bok, responsable du groupe Santé et Développement du Programme des Nations Unies pour le développement.

Les intervenant-es ont demandé de réfléchir sérieusement aux changements nécessaires et à un engagement collectif pour modifier la façon dont nous luttons contre le VIH. L'assemblée a convenu du besoin de centrer le discours sur la santé en tant que droit fondamental et en tant que construction sociale. Un traitement et une prévention du VIH ne peuvent pas être fournis s’il existe toujours des inégalités d’accès aux informations, à l’éducation, aux soins de santé, à la réduction des risques, à la santé sexuelle et de la reproduction, à des moyens de subsistance stables, à des opportunités économiques, ainsi qu’à la protection contre la violence et à l’accès à la justice.

« J’ai l’impression d’une nouvelle prise de conscience de l’urgence. Nous ne pouvons pas continuer de faire comme avant tout en espérant que les résultats changent, » a conclu Mme Byanyima. « Les gens attendent de cette stratégie qu'elle donne le nouveau cap tant attendu à la riposte mondiale au sida, au Programme commun de l’ONUSIDA, ainsi qu’à l’éradication du sida dans chaque pays et dans chaque communauté. »

Related

Empowering youth to lead Togo’s HIV response

Empowering youth to lead Togo’s HIV response

31 octobre 2024

Feature Story

Apporter une aide aux foyers touchés par la COVID-19 en Côte d’Ivoire

01 juillet 2020

01 juillet 2020 01 juillet 2020En Côte d’Ivoire, des miliers de foyers vulnérables d’Abidjan ont bénéficié d’une initiative commune prenant la forme d’un transfert d’argent pour acheter de la nourriture et pour assurer leur sécurité alimentaire, ainsi que d’une distribution de kits d’hygiène au cours de la pandémie de COVID-19.

Les restrictions de mouvement imposées pour endiguer la propagation du nouveau coronavirus en Côte d’Ivoire fragilisent considérablement la capacité de subsistance de la population, ce qui se traduit par un retour préoccupant du spectre de la faim. Pour les personnes vivant avec le VIH, la malnutrition et l’insécurité alimentaire réduisent l'observance du traitement contre le VIH, affectent leur santé et augmentent la transmission du VIH, car l’arrêt de la thérapie peut se traduire par une hausse de la charge virale d’une personne, ce qui à son tour augmente le risque de transmission. L’insécurité alimentaire peut également favoriser les comportements à risque liés au VIH et potentiellement exposer la population à un risque d’infection plus élevé.

Le partenariat entre le Programme alimentaire mondial, l’ONUSIDA et la Fondation Magic System, une organisation non gouvernementale œuvrant dans le domaine de l’éducation, de la santé, de l’environnement et de la culture, propose des transferts en espèces de 51 000 francs CFA (environ 80 €) par foyer pour couvrir les besoins alimentaires pour deux mois. Elle distribue également des kits d’hygiène et des équipements de protection pour limiter la transmission de la COVID-19 et fournit des conseils de nutrition.

« Le transfert d’argent m’a permis d’acheter des médicaments pour trois mois et de faire des réserves de riz pour ma famille. Cela m’a donné la force de continuer et j’ai retrouvé le sourire », déclare une bénéficiaire.

La priorité est donnée aux ménages dirigés par les femmes de même que les ménages comprenant des femmes enceintes et mères allaitantes, des enfants en bas âge, des personnes âgées, des personnes handicapées ainsi que des personnes vivant avec le VIH.

« L’ONUSIDA et le Réseau ivoirien de personnes vivant avec le VIH travaillent avec nombre de partenaires : des maires, des organisations non gouvernementales, la Croix-Rouge, des mosquées, des églises, des leaders communautaires, des personnalités des quartiers et des chefs traditionnels. Ces coopérations facilitent l’accès en particulier aux personnes vulnérables vivant avec le VIH », explique la Directrice pays de l’ONUSIDA pour la Côte d’Ivoire, Brigitte Quenum.

« La crise sanitaire force certains foyers à adopter des stratégies alimentaires aux conséquences irréversibles, comme vendre leurs biens ou emprunter de l’argent pour couvrir leurs besoins alimentaires. L’aide alimentaire sous forme de transferts d’espèces renforce la résilience des ménages vulnérables et protège leurs moyens de subsistance. Le transfert d’argent offre la possibilité d’avoir une alimentation variée et équilibrée contribuant à une bonne santé, tout en laissant les bénéficiaires la possibilité de choisir », indique Adeyinka Badejao, représentante du Programme alimentaire mondial en Côte d’Ivoire.

L’assistance aux foyers vulnérables, en particulier ceux accueillant des membres des populations clés ou des personnes vivant avec le VIH, devrait bientôt bénéficier d'une nouvelle série d'aides. L’objectif de cette seconde vague consistera à évaluer rapidement les besoins des personnes vivant avec le VIH au cours de la pandémie de COVID-19 à partir d’une enquête réalisée par le Réseau de personnes vivant avec le VIH avec le soutien de l’ONUSIDA, et à tirer des leçons de la première série d’aides.

Notre action

Region/country

Related

Feature Story

La réduction des risques pour les toxicomanes continue en Côte d’Ivoire au cours de la COVID-19

26 juin 2020

26 juin 2020 26 juin 2020Il est 10h du matin à Abidjan en Côte d’Ivoire.

Comme chaque jour, Arouna Bakari (nous avons changé son nom), masque sur le visage, se lave les mains avant d’entrer dans ce que les toxicomanes appellent un fumoir, un de ces lieux de consommation ouverte de drogues à Abidjan. Il vérifie que le lavabo placé en face du fumoir fonctionne correctement. Après, il commence à travailler et à distribuer des équipements de prévention contre la COVID-19 aux personnes présentes.

M. Bakari travaille pour Parole Autour de la Santé (PAS), une organisation communautaire composée d'(ex)toxicomanes, de leurs proches et de spécialistes des sciences sociales. La PAS gère la première « communauté thérapeutique » d’Afrique de l’Ouest, un programme d’hébergement mixte destiné aux consommateurs et consommatrices de drogues.

Depuis sa création en Côte d’Ivoire en 2016, la PAS s’occupe de la santé des toxicomanes par le biais de la réduction des risques et des services liés à la lutte contre le VIH, la tuberculose, les infections sexuellement transmissibles et l’hépatite. Depuis octobre 2019, grâce à un financement de l’OSIWA (l’Open Society for West Africa), la PAS a consolidé ses activités en mettant l’accent sur le respect des droits humains des toxicomanes qui forment une communauté encore extrêmement stigmatisée et discriminée, ainsi que sur leur accès aux services de santé. C’est ce qui explique pourquoi M. Bakari organise aussi des formations pour le personnel de santé et de sécurité, ainsi que pour les journalistes en plus de travailler dans les fumoirs.

Des programmes de réduction des risques existent déjà depuis plusieurs années en Côte d’Ivoire. Des organisations communautaires ont vu le jour et collaborent avec le programme national contre le sida, les institutions nationales responsables de la législation sur les drogues et l’organisation non gouvernementale internationale Médecins du Monde.

La pandémie de COVID-19 et les restrictions de déplacement imposées pour la juguler ont tout d’abord paralysé l’action de la PAS, mais l’organisation a très vite retrouvé ses marques pour continuer à fournir ses services.

« Les toxicomanes ont remarqué l’absence sur le terrain d’associations ou d’organisations non gouvernementales malgré le fait que la consommation de drogues se concentre à certains endroits et que les toxicomanes continuent de partager leur matériel (pipes à crack, joints, cigarettes, seringues, aiguilles) avec le risque d’infection au VIH, à l’hépatite et à la tuberculose qui s’ensuit. Avec l’arrivée de la COVID-19, les usagers et usagères de drogues ont aussi perdu tout accès aux informations et à un équipement de prévention fiables pour lutter contre ce nouveau défi sanitaire, » explique Jérôme Evanno, l'un des membres fondateurs de la PAS.

Ainsi, la PAS a décidé d’aller chercher et de distribuer du matériel de prévention à la COVID-19 et de poursuivre son travail de réduction des risques. Le personnel de l’association a suivi une formation sur la prévention de la COVID-19. De plus, la PAS a produit un vidéoclip en nouchi sur l’importance de bien se laver les mains. Le nouchi est l’argot ivoirien utilisé comme langue vernaculaire dans les fumoirs.

Une étude au sein de la communauté a été menée afin de connaître le point de vue des toxicomanes à l’heure de la COVID-19 et de comprendre leurs peurs et besoins spécifiques face au nouveau coronavirus. Les conclusions et les recommandations tirées de l’enquête ont été communiquées aux partenaires pour militer et adapter leurs programmes en prenant en compte les attentes et les besoins des consommateurs et consommatrices de drogues.

Afin de réduire le risque d’épidémie de COVID-19 en prison, la PAS demande également la libération de personnes incarcérées et la distribution de matériaux de prévention du coronavirus aux personnes détenues dans l’infirmerie de la prison d’Abidjan.

Notre action

Region/country

Related

Feature Story

Épidémie de COVID-19 : l’ONUSIDA soutient la lutte contre l’insécurité alimentaire en Angola

19 juin 2020

19 juin 2020 19 juin 2020« L’histoire de l’Angola est marquée par les épidémies », explique le directeur pays de l’ONUSIDA pour l’Angola, Michel Kouakou. « Entre le choléra, le paludisme, la polio et la fièvre jaune, le pays est bien préparé et peut compter sur du personnel compétent, dont du personnel médical, pour lutter contre les épidémies », indique-t-il.

Ainsi, dès l’arrivée de la COVID-19, le président de l’Angola, João Lourenço, a pris des mesures immédiates en annonçant l’application du confinement à tout le territoire national, la fermeture des frontières et l’interruption des vols internationaux.

Ces mesures ont permis de limiter les nouveaux cas de COVID-19, mais beaucoup de personnes, surtout celles travaillant dans le secteur informel, l’ont payé en perdant leur moyen de subsistance.

Afin de répondre à l’insécurité alimentaire en résultant et dont souffrent en particulier les personnes séropositives, le bureau pays de l’ONUSIDA pour l’Angola a utilisé ses partenariats pour distribuer des rations alimentaires à des milliers de personnes de la capitale, Luanda.

Dans le cadre de la campagne Naître libre pour briller qui a pour objectif d’éliminer la transmission du VIH de la mère à l’enfant en Angola, la Première Dame, Ana Afonso Dias Lourenço, en partenariat avec la Saham Angola Insurance Company, l’Association of HIV-Positive People et l’ONUSIDA, a distribué 1 000 colis de nourriture à des personnes vivant avec le VIH, dont la moitié à des femmes séropositives enceintes.

Alors que le confinement se prolongeait, Yola Semedo, une vedette angolaise de la chanson et Ambassadrice nationale de bonne volonté de l’ONUSIDA, a organisé un concert virtuel qui a été retransmis à la télévision nationale. Elle a rassemblé des dons permettant de fournir 14 000 colis alimentaires supplémentaires qu’elle a ensuite distribués dans les provinces de Luanda et de Benguela. 500 personnes vivant avec le VIH dans la capitale ont profité de cette action.

« Nos concitoyen-nes sont dans une situation de vulnérabilité à cause de la COVID-19 et, en ce moment, je suis très heureuse d’être une enfant de ce pays. Nous nous rendons compte maintenant que nous pouvons compter sur un soutien réciproque », déclare Mme Semedo.

L’Angola Network of AIDS Service Organizations, un partenaire de longue date de l’ONUSIDA issu de la société civile qui vient en aide aux personnes et aux familles vivant avec le VIH, a quant à lui distribué 1 500 rations alimentaires. Ce chiffre augmente quotidiennement.

L’Association des policières d’Angola s’est également jointe au mouvement en donnant 120 colis de nourriture à l’organisation confessionnelle Associação de Solidariedade Cristã e Ajuda Mútua afin que cette dernière les distribue à des professionnelles du sexe qui ont perdu leur source de revenus à cause de la pandémie de COVID-19.

« Alors que de nombreux pays de la région se servent du confinement pour criminaliser davantage les populations clés, y compris les professionnel-les du sexe, cette action est la preuve que la solidarité est essentielle dans la situation actuelle », conclut M. Kouakou.

Notre action

Region/country

Related

Feature Story

L’action des organisations communautaires sénégalaises s’appuie sur les compétences et les connaissances locales

18 juin 2020

18 juin 2020 18 juin 2020Masques, désinfectant, savon. Rations alimentaires, argent pour le loyer. Informations sur la manière de se protéger et de protéger les siens du virus... La liste ne s’arrête pas là.

Il est parfois difficile d’obtenir le nécessaire vital pendant cette pandémie de COVID-19, mais les communautés s’organisent et fournissent des services et des produits essentiels aux personnes qui en ont le plus besoin. Et celles ayant déjà participé à la riposte à une autre épidémie valorisent cette expérience pour lutter contre la COVID-19.

« Les organisations dirigées par des personnes vivant avec le VIH et des populations clés ou à destination de ces groupes dirigent aujourd’hui les programmes nécessaires de toute urgence pour affronter la COVID-19 et garantir la santé et le bien-être de leurs communautés », explique Demba Kone, directeur pays de l’ONUSIDA pour le Sénégal.

Le Sénégal, à l’image de nombreux autres pays du monde, fait face à une pénurie de masques et d’autres équipements de protection individuelle. Toutefois, l’organisation non gouvernementale Enda Santé a trouvé une solution rapide et efficace. Elle s’est tournée vers les talents de la couture et de la confection exerçant sur place en grand nombre, qui disposaient de stocks de tissu. En réponse à l’appel « Viens travailler avec nous », ces professionnel-les ont confectionné des milliers de masques d’excellente qualité en un temps record et à un prix défiant toute concurrence. Cette production locale signifie aussi que l’argent reste dans l’économie nationale déjà malmenée par la pandémie.

Enda Santé a également commencé à négocier avec des donateurs qui financent les programmes pour le VIH. Les fonds destinés à des activités liées au VIH, mais que la situation actuelle empêche, ont été octroyés au travail de lutte contre la COVID-19 au sein des communautés les plus touchées.

Concentrer les bonnes ressources au bon endroit est crucial lorsqu’il s’agit d’apporter une réponse à des épidémies qui se propagent rapidement au sein des communautés. Enda Santé a ainsi axé son action sur l’identification des communautés les plus vulnérables et démunies.

En utilisant des statistiques gouvernementales ainsi que ses propres connaissances sur la démographie, la disponibilité et l’accessibilité des services de santé, Enda Santé s’est penchée sur le niveau de pauvreté au sein des communautés, sur les quartiers les plus surpeuplés et sur les zones où les gens rencontraient des difficultés pour accéder aux soins de santé. Une évidence s’est imposée : les personnes les plus exposées au VIH sont également aujourd’hui très vulnérables à la COVID-19.

Enda Santé a alors concentré son action sur ces communautés. Elle a distribué du matériel de prévention, a mobilisé des personnalités influentes parmi les jeunes et les femmes de ces communautés, leur a donné une formation au porte-à-porte pour expliquer à la population comment se protéger, identifier les infections et orienter les gens vers les infrastructures de soin.

Il est devenu clair que de nombreuses personnes affectées par le VIH avec lesquelles Enda Santé travaillait étroitement (personnes vivant avec le VIH, professionnel-les du sexe, consommateurs et consommatrices de drogues injectables, adolescentes et jeunes femmes) avaient perdu leur source de revenus à cause du confinement et étaient maintenant confrontées à l’impact conjugué du VIH, de la COVID-19 et de la pauvreté. En réponse, Enda Santé a organisé la livraison de nourriture et des transferts d’espèces.

En réfléchissant à cette dynamique, Daouda Diouf, directeur exécutif d’Enda Santé, a déclaré : « Nous avions déjà appris comment faire tout cela dans le contexte du VIH, donc nous avons tout simplement transféré les compétences acquises au cours de 25 ans de riposte au VIH et nous les appliquons désormais à la COVID-19. La rapidité de l’action, l’engagement des membres des communautés en leur laissant jouer un rôle central, la stratégie de porte-à-porte, l’anticipation du risque de transmission, la fourniture de kits de prévention, etc. Nous avons été en mesure de réagir très rapidement. »