Feature Story

Gérer l’épidémie de COVID-19 au Cameroun

11 mai 2020

11 mai 2020 11 mai 2020Entretien avec la directrice pays de l’ONUSIDA, Savina Ammassari

Savina Ammassari est devenue directrice pays de l’ONUSIDA pour le Cameroun en 2018. Elle a travaillé auparavant pour l’ONUSIDA en Inde, au Myanmar et au Cambodge en tant que conseillère en informations stratégiques. Elle a soutenu des initiatives en faveur du développement durable, de l’égalité et des droits humains dans plus de 20 pays.

Son expérience personnelle et professionnelle dans de nombreux pays et ses vastes connaissances linguistiques lui font penser qu’elle s’adapte facilement, mais la COVID-19 se révèle être une véritable épreuve pour elle.

Savina, avez-vous eu l’impression que la COVID-19 était un tsunami qui avait mis le cap sur vous ?

Oui, en effet, j’ai vu le tsunami s’approcher. J’ai suivi l’apparition de la COVID-19 en Chine, puis sa propagation rapide en Italie, mon pays d’origine, où l’épidémie a déjà fait plus de 24 000 victimes. J’étais bien consciente que de nombreux pays d’Afrique subsaharienne, dont le Cameroun, seraient mal préparés pour affronter l’effet dévastateur de la COVID-19 sur les secteurs de la santé et de l’économie. Les systèmes de santé fragiles et la pauvreté endémique représentent des défis considérables pour les ripostes gouvernementales, communautaires et du système des Nations Unies à la pandémie.

J’ai fait l’amère expérience dans ma famille des réalités de la crise enserrant le monde lorsque mon beau-frère, un chirurgien travaillant à Brescia dans l’épicentre de l’épidémie italienne, a développé des symptômes graves de la COVID-19 qui ont entraîné une pneumonie bilatérale. Heureusement, il a été branché sur un respirateur artificiel et a reçu des traitements expérimentaux, qui lui ont sauvé la vie. Mais je sais que ce ne sera pas le cas pour tout le monde, en particulier dans les pays disposant d’un système de santé moins solide.

Le Cameroun est devenu l’épicentre de la COVID-19 en Afrique occidentale et centrale. Les premiers cas ont été détectés à l’aéroport de la capitale, Yaoundé. D’autres ont suivi très rapidement à Douala, la plus grande ville du pays. Malgré les mesures prises rapidement par le gouvernement pour isoler les cas initiaux, dépister et tracer les contacts, la transmission au sein de la communauté s’est emparée du pays. Il est difficile de connaître l’ampleur des transmissions à cause de l’accès limité aux services de test.

La riposte du Cameroun est confrontée à des contraintes considérables, en particulier pour ce qui est d’élargir le dépistage et le traçage des contacts, de fournir des unités de soins intensifs/des respirateurs artificiels pour les personnes gravement atteintes, ainsi que des équipements de protection individuelle adaptés destinés au personnel médical. La mise en place rapide de programmes d’éducation des communautés mettant l’accent sur l’hygiène des mains et l’éloignement physique est une problématique actuelle, en particulier dans les zones urbaines pauvres et souvent surpeuplées.

Quels ont été les préparatifs au Cameroun ? Au début, un sentiment d’optimisme régnait au Cameroun. On pensait que d’une manière ou d’une autre, l’Afrique, contrairement à d’autres régions, allait réussir à éviter les conséquences catastrophiques de la pandémie. Peu de personnes avaient conscience que la pandémie avait juste quelques semaines de retard avant d'atteindre le Cameroun.

Aujourd’hui, le Cameroun est le pays le plus touché de la région et le deuxième d’Afrique subsaharienne. Il voit son taux d’infections augmenter rapidement. La rareté des kits de test masque toutefois très certainement le nombre réel d’infections. Le recensement des infections individuelles, des guérisons et des victimes ne permet pas de révéler la situation dans son intégralité. L’ONUSIDA a milité pour une modélisation de l’épidémie permettant de quantifier les besoins et l’approvisionnement en soins de santé.

Lorsque les premiers cas de COVID-19 ont été détectés à Yaoundé, un groupe restreint de personnalités du secteur de la santé s’est rassemblé au ministère de la Santé pour discuter et planifier des mesures d’endiguement de l’épidémie et de minimisation de son impact. J’ai été invitée parmi d'autres représentant(e)s des Nations Unies du fait de l’expérience de l’Onusida dans la gestion des épidémies. J’ai souligné qu’il était nécessaire d'exploiter les systèmes existants et d’utiliser les efforts dirigés par des communautés au cours de la riposte nationale au sida. J’ai plaidé pour des investissements initiaux dans la communication et la mobilisation des communautés afin de prévenir les infections à la COVID-19, en utilisant une approche multisectorielle.

Cette riposte multisectorielle a été mise en place en impliquant directement la coordonnatrice résidente des Nations Unies (CRNU) avec mon soutien. J’ai facilité les efforts de la CRNU pour établir des liens entre le ministère de la Santé et des partenaires de développement au cours de téléconférences hebdomadaires. Les partenaires, volontaires pour aider, manquaient d’informations sur les priorités immédiates.

L’ONUSIDA a aidé le ministère de la Santé à modéliser l’épidémie de COVID-19 afin de mieux comprendre et quantifier les besoins. Pour cela, des téléconférences ont réuni des partenaires techniques et financiers. La démarche a permis de hiérarchiser les besoins et de quantifier et estimer le coût des fournitures et équipements nécessaires de toute urgence. Les partenaires volontaires pour soutenir cet effort, avaient toutefois besoin non seulement d’une stratégie nationale et modélisée de riposte à la COVID-19 avec une estimation des coûts, mais également d’un calendrier d’approvisionnement clair et précis reposant sur cette stratégie. Par ailleurs, l’ONUSIDA a plaidé avec succès pour la création d’un groupe d’information stratégique. Ses tâches consistent à analyser en détail les données de suivi, à modéliser l’épidémie, ainsi qu’à surveiller et à évaluer la riposte à la COVID-19.

La communication est en effet cruciale. Mais comment gérer des problèmes fondamentaux comme l’absence d’eau courante dans de nombreux pays d’Afrique subsaharienne qui rend difficile la recommandation de se laver les mains. Comment la population gère-t-elle cela et d’autres mesures, comme l’éloignement physique ?

C’est en effet un problème essentiel au Cameroun à cause de l’absence d’alimentation continue en eau dans de nombreuses communautés rurales et urbaines. Utiliser des solutions hydroalcooliques n’est pas une option envisageable pour la plupart des gens. Quant aux produits fabriqués localement, leur qualité et la sécurité de leur utilisation ne sont pas obligatoirement au rendez-vous.

De même, l’éloignement physique et le confinement volontaire sont souvent des options peu viables et souvent irréalistes au sein de communautés où, d’une manière générale, un grand nombre de personnes partage des espaces communs à domicile et dans leur communauté. Le gouvernement a mis en place une batterie de mesures strictes pour endiguer la propagation de la COVID-19 (fermeture des écoles et établissements d’éducation ou de formation, interdiction de tous rassemblements, obligation de porter un masque dans les transports publics), mais un confinement généralisé n’a pas été promulgué jusqu’à présent. Il est légitime de se poser la question de l’impact qu’aurait un confinement total sur la majorité de la population, alors que 80 % des personnes travaillent dans le secteur informel et vivent au jour le jour. Mais, du point de vue de la santé publique, les confinements sont indispensables. L’un des défis consiste à jongler entre ces préoccupations.

Savina, vous n’avez jamais eu peur des défis. D’après vous, s’agit-il du plus grand défi auquel vous avez été confrontée jusqu’à présent et pourquoi ?

Oui, cette crise n’a pas son pareil dans l’histoire et elle est imprévisible. Je suis inquiète de la manière dont la pandémie de COVID-19 affectera non seulement notre équipe et nos proches, mais aussi les personnes vivant avec le VIH qui ont besoin d’obtenir sans interruption leur thérapie antirétrovirale et les services liés au virus, ainsi que les personnes qui sont déjà victimes de stigmatisations, qui sont vulnérables ou déjà marginalisées dans la société et dans l’économie.

Nous constatons déjà une augmentation préoccupante de la stigmatisation et de la discrimination à l’encontre des membres de populations clés au Cameroun et nous assurons que l’équipe de pays des Nations Unies et les partenaires continuent d’accorder leur priorité aux problématiques liées aux droits humains dans leur stratégie.

Notre travail est déjà difficile en temps normal parce que le Cameroun est confronté à des difficultés humanitaires et de développement énormes. L’attention internationale ne se porte déjà pas suffisamment sur les crises humanitaires qui touchent le Cameroun sur trois fronts. Il s’agit de la crise humanitaire la moins financée au monde. L’épidémie de la COVID-19 multiplie ces défis.

L’ONUSIDA mobilise les communautés et les réseaux dans les travaux de prévention à la COVID-19 et s’assure que la société civile est suffisamment consultée et impliquée dans la riposte nationale au nouveau virus.

Comment relâchez-vous la pression le soir ? Comment rechargez-vous vos batteries ?

Je crains de ne pas accorder suffisamment de temps pour me détendre, car je travaille jour et nuit, ce qui n’est pas sain. Peut-être qu’un des défis posés par la COVID-19 est de trouver de nouveaux centres d’intérêt en dehors du travail qui peuvent perdurer et continuer à faire plaisir.

Quels ont été les enseignements tirés ? Allez-vous faire certaines choses différemment à partir de maintenant ?

J’ai réappris que l’union fait la force. Dans des situations d’urgence sans précédent comme aujourd’hui où personne n’a ni la réponse ni la formule magique, nous avons besoin des compétences et de l’expérience de chacune et de chacun. Mettre les acteurs en contact, fournir des ressources, garantir la transparence des échanges, voici la stratégie gagnante. Cela nécessite un leadership fort et une cohésion de l’équipe dans l'effort.

Notre action

Region/country

Related

Empowering youth to lead Togo’s HIV response

Empowering youth to lead Togo’s HIV response

31 octobre 2024

Feature Story

« J’ai sauvé des vies en étant en première ligne de la pandémie de COVID-19 en Chine »

28 avril 2020

28 avril 2020 28 avril 2020Xiao Yang n’oubliera jamais l’hiver 2019/2020 qu’il a passé dans la ville chinoise de Wuhan où il a travaillé en tant qu’infirmier aux urgences d’un hôpital de fortune pendant 60 jours. Il y a été témoin de la vie et de la mort, du bonheur et du chagrin, de pleurs et des rires.

M. Xiao s’est porté volontaire dans sa ville natale, Beijing, pour aller sauver des vies à Wuhan. « La responsabilité de tout personnel médical est de sauver des vies », explique-t-il. Cet engagement est une tradition familiale. 17 ans auparavant, son père, médecin, s’est trouvé en première ligne de l’épidémie de SRAS.

M. Xiao a caché jusqu’à la dernière minute à son partenaire qu’il partait pour Wuhan. « Il ne voulait pas que j’y aille, mais il a respecté ma décision », indique-t-il.

En arrivant de nuit à Wuhan, les volontaires ont été répartis en deux groupes : soins intensifs et cas bénins.

M. Xiao a été envoyé aux soins intensifs. Pour sa propre protection, on lui a demandé de porter cinq paires de gants et deux masques. Toutefois, la plupart des gants étaient trop petits pour lui et lui faisaient mal au bout de 20 minutes. Il avait également du mal à respirer. « J’avais l’impression que quelqu’un me couvrait la bouche en permanence », raconte-t-il.

Le pire, c’est que M. Xiao est asthmatique. Si jamais il avait fait une crise, il n’aurait jamais eu le temps d’atteindre ses médicaments à cause de tout l’équipement de protection qu’il portait.

« Chaque membre du personnel médical a enregistré sur son téléphone ses derniers mots pour sa famille », continue-t-il.

Son partenaire, Lin Feng, est policier. La pandémie de COVID-19 a aussi augmenté sa charge de travail. Lorsque le coronavirus s’est déclaré à Beijing, il a passé de longues heures à patrouiller les autoroutes, les routes et les zones résidentielles.

À cause de la distance, les messages instantanés restaient le seul moyen de communication pour le couple. Après avoir envoyé une photo de lui couvert de neige à la fin de son service de nuit, M. Lin a reçu un message de M. Xiao lui rappelant de s’habiller plus chaudement. Il lui a répondu : « Prends soin de tes patients. Je prendrai soin de toi. »

Six jours après son arrivée à Wuhan, M. Xiao s’est rendu compte que la mort pouvait le saisir à tout moment.

Au cours d’une visite dans son service, il a vu un patient subir une baisse brutale du niveau d’oxygénation du sang et éprouver des difficultés respiratoires. Il s’est empressé de l’intuber, le meilleur moyen et le plus rapide pour maintenir le patient en vie. Mais il a agi trop énergiquement, ce que n’a pas supporté sa combinaison de protection qui s’est déchirée dans le dos. Un collègue a refermé le trou avec du scotch afin qu’il puisse continuer à travailler.

Une fois l’état de son patient stabilisé, M. Xiao pouvait à peine respirer et il ressentait des douleurs vives aux mains, aux oreilles et au visage. Il avait porté des masques, des gants et sa combinaison de protection pendant trop longtemps. La peur l’a assailli une fois les douleurs passées. Il aurait pu facilement attraper le nouveau coronavirus à cause de la déchirure. Elle lui a aussi rappelé les risques qu’il prenait tous les jours. « Je peux seulement espérer que tout ira bien », raconte-t-il. « Je m’étais préparé au pire en décidant de venir ici. »

Des personnes de la communauté lesbienne, gay, bisexuelle, transgenre et intersexuée, comme M. Xiao et M. Lin, ont été nombreuses à travailler dur pour contenir le virus et sauver des vies pendant la pandémie. Au Wuhan Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Center, 26 bénévoles se sont engagés 24h/24 pour livrer des médicaments aux personnes vivant avec le VIH. L’ONUSIDA a soutenu fièrement leurs efforts en créant un lien entre le centre et les autorités sanitaires locales afin de faciliter la livraison de médicaments, en aidant à fournir leur thérapie aux Chinois vivant avec le VIH à l’étranger et en encourageant la création d’une ligne téléphonique délivrant des conseils aux personnes séropositives. Résultat : le centre a été en mesure de fournir des médicaments à plus de 2 600 personnes et l’assistance téléphonique a été utilisée par 5 500 personnes.

« J’avais prévu de rester une semaine, puis cela a été prolongé à trois semaines, puis encore plus longtemps », continue M. Xiao au bord des larmes.

Il a fini par partir fin avril, lorsque la pandémie de COVID-19 s’est calmée dans la ville. Il dit qu’il n’oubliera jamais rien, mais qu’il ne souhaite pas le revivre. Et personne ne le devrait.

Maintenant qu’il est revenu sain et sauf auprès de son partenaire à Beijing, il se souvient de l’annonce du capitaine de l’avion pour Wuhan : « Ce vol est de Beijing à Beijing avec une escale à Wuhan. Lorsque vous aurez gagné la bataille, nous vous ramènerons à la maison. »

Notre action

Region/country

Related

Feature Story

La riposte à la COVID-19 doit préserver et protéger les droits humains des professionnel(le)s du sexe

24 avril 2020

24 avril 2020 24 avril 2020Le Réseau mondial des projets sur le travail du sexe (NSWP) et l’ONUSIDA ont publié récemment une déclaration commune invitant les pays à prendre des actions fondamentales et immédiates en vue de protéger la santé et les droits des professionnel(le)s du sexe pendant la pandémie de COVID-19.

La pandémie de COVID-19, comme toute autre crise sanitaire, révèle au grand jour les inégalités existantes et touche de manière disproportionnée les populations déjà criminalisées, marginalisées, se trouvant dans une situation sanitaire et économique précaire, et qui souvent ne bénéficient pas des mécanismes de protection sociale.

Dans le monde entier, la riposte des gouvernements à la crise de la COVID-19 ne prend pas en compte les professionnel(le)s du sexe. Leur clientèle étant aussi confinée, les professionnel(le)s du sexe perdent toute protection, et leur vulnérabilité augmente au point de ne plus être en mesure de subvenir à leurs besoins ni à ceux de leur famille. En Équateur, le Colectivo Flor De Azalea (association des professionnelles du sexe) a souligné que leur communauté est soudainement confrontée à un manque de soutien et d’accès aux services fondamentaux. « Les professionnelles du sexe sont davantage touchées par la crise sanitaire. Nous descendons sur le trottoir la peur au ventre et nous craignons les violences. Nous n’avons pas d’argent ni pour acheter à manger ou des médicaments ni pour payer notre loyer. Les services de santé sont fermés. Nous n’avons pas accès aux préservatifs. Des collègues sont mortes de la COVID-19. »

« La législation sur les droits humains stipule qu’ils sont inaliénables, universels, interdépendants et indivisibles », a déclaré la Directrice exécutive de l’ONUSIDA, Winnie Byanyima. « Il est essentiel au cours de cette pandémie de garantir qu'ils s’appliquent sans exception, en particulier aux plus vulnérables d'entre nous. Cela permettra aussi de bâtir les communautés résilientes que nous souhaitons voir émerger de cette crise. »

Alors que des professionnel(le)s du sexe signalent, par endroit, ne plus pouvoir se fournir en préservatifs à cause de la pandémie, celles et ceux vivant avec le VIH indiquent être en train de perdre l'accès aux médicaments essentiels. En Eswatini, Voice of Our Voices rapporte que « les personnes qui suivent un traitement contre le VIH ont du mal à se rendre à leurs consultations faute de transports. Quant aux produits de prévention, ils sont difficiles à obtenir. »

Alors que le commerce du sexe est criminalisé dans pratiquement tous les pays, les professionnel(le)s du sexe souffrent également davantage des mesures punitives liées à l’application des règlements relatifs à la COVID-19. Une présence accrue des forces de l’ordre peut les exposer à une recrudescence d’abus et de violences. Cela s’est déjà traduit dans plusieurs pays par des razzias à leur domicile, un dépistage obligatoire de la COVID-19, mais aussi des arrestations et des menaces de reconduite à la frontière pour les professionnel(le)s du sexe migrant(e)s. Pour celles et ceux qui se retrouvent à la rue après avoir perdu leur toit, comme c’est le cas pour nombre de professionnel(le)s du sexe migrant(e)s et exerçant dans des maisons de passe, l’absence d’aide engendre une grande insécurité ou une insuffisance de moyens pour respecter les exigences gouvernementales.

La criminalisation du travail du sexe dans la plupart des pays dresse également des obstacles spécifiques à cette activité pour bénéficier des aides gouvernementales. Aux États-Unis d’Amérique, les porte-paroles de SWOP-Tucson (the Sex Workers Outreach Project) ont expliqué que beaucoup de ces programmes demandent de prouver la perte d’emploi ou d’une partie de l’activité à cause de la COVID-19. Vu que le travail du sexe est criminalisé, il n’est pas possible de fournir les documents et les justificatifs nécessaires concernant la perte d’activité ou une situation difficile. Par conséquent, les professionnel(le)s du sexe ne peuvent pas bénéficier de moratoires de paiement sur le loyer/les prêts immobiliers, des abattements sur leur facture d’eau et d’électricité ou des primes de chômage. »

Même dans les pays où le commerce du sexe est partiellement légalisé, nombre de professionnel(le)s du sexe font l’amère découverte que le système d’aides élargies au secteur formel ne s’applique pas à leur communauté. C’est le cas par exemple en Allemagne où des professionnel(le)s du sexe mettent en avant les difficultés à se faire aider que rencontrent celles et ceux vivant en dehors du système. « Alors que le gouvernement fournit un éventail d’aides pour les indépendant(e)s (déclaré(e)s), il ne prend pas en compte les professionnel(le)s du sexe de manière spécifique, et personne en situation irrégulière ici n’a aucune chance d’obtenir de l’argent du gouvernement. »

Alors que la crise mondiale s’intensifie, la pression s’accroît sur les professionnel(le)s du sexe qui doivent choisir entre s’isoler sans revenu ni aide ou travailler en mettant leur santé et leur sécurité en jeu. La fermeture de la majorité du parc d’hébergements à court terme abordables pose un autre problème à l’heure où les professionnel(le)s du sexe ont des difficultés à payer leur loyer ou leur chambre d’hôtel. La disparition de ce type de logements conjuguée à la fermeture brutale des lieux de travail se traduit par une perte de domicile soudaine pour les professionnel(le)s du sexe dans de nombreux pays. La situation est encore plus grave pour la partie migrante de cette communauté largement piégée par la fermeture des frontières.

Malgré leur exclusion systématique des groupes de planification d’urgence de la santé publique, la communauté des professionnel(le)s du sexe a commencé à coordonner sa propre riposte à la crise. Plusieurs campagnes de collecte de fonds d’urgence et d’entraide ont ainsi vu le jour, qui permettent aux communautés et à leurs membres d’accéder à des moyens financiers et à des produits de première nécessité et de les distribuer. And Soppeku, une organisation sénégalaise dirigée par des professionnel(le)s du sexe, a lancé une telle initiative. Elle distribue des rations alimentaires et des kits d’hygiène à ses membres dans trois régions (Dakar, Thies et Kaolack). En l’absence d’action et d’aide de la part des gouvernements, des initiatives similaires sont déployées dans le monde entier.

Toutefois, les organisations autogérées de personnes et de groupes ne doivent pas être considérées comme un substitut à un soutien gouvernemental nécessaire de toute urgence. La législation internationale sur les droits humains impose aux gouvernements de les faire respecter, protéger et mettre en oeuvre sans discrimination, y compris en situation d’urgence.

Les professionnel(le)s du sexe et leurs organisations demandent la même protection légale et et le même accès au soutien financier et aux soins de santé. L’ONUSIDA se rallie à cet appel. L’organisation souligne l’importance d’une approche basée sur les droits de l’homme aux ripostes à la COVID-19, une approche qui fait la part belle à l’autonomisation et à l’engagement des communautés.

Les témoignages cités dans cet article ont été recueillis au cours de l’étude COVID-19 Impact Survey du NSWP qui s’adresse aux professionnel(le)s du sexe et à leurs organisations. L’objectif de cette enquête est d’assurer un suivi de l’action des gouvernements en faveur de cette communauté

Notre action

Related

Feature Story

Pakistan : garantir que le traitement contre le VIH reste disponible à l’heure de la COVID-19

15 avril 2020

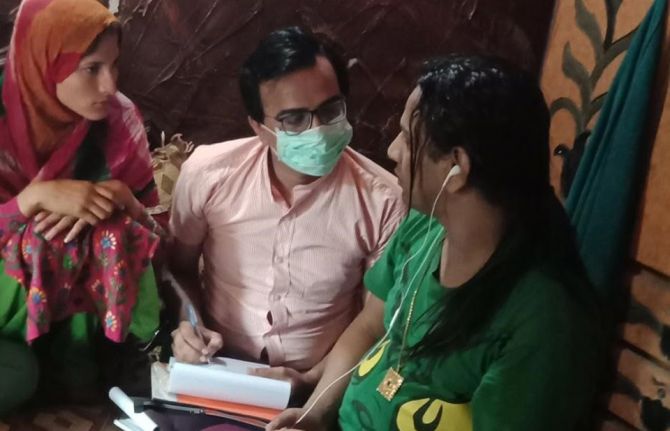

15 avril 2020 15 avril 2020Assise à côté de sa fenêtre cassée, Ashee Malik (nous avons changé son nom), une femme transgenre vivant dans la province pakistanaise du Punjab, compte son argent pour constater que ses revenus ont sérieusement baissé. Son unique source de revenus consiste à danser, demander l’aumône et divertir ses clients, mais depuis le 20 mars, le jour où le confinement a été institué pour arrêter la COVID-19, elle n’a pas pu sortir de chez elle. Ses tenues chamarrées sont remisées dans son armoire avec son nécessaire de maquillage qu’elle n’a pas touché depuis des semaines. « Nous avons peur pour notre bien-être, car nous n’avons pas assez pour subvenir à nos besoins et à ceux de nos familles », explique-t-elle.

La vie de Mme Malik comme celle de la plupart des personnes transgenres au Pakistan est marquée par la stigmatisation, la discrimination et l’isolement social. L’accès aux services de santé, à l’éducation et à l’emploi est l’un des nombreux défis auxquels est confrontée cette communauté malgré l’adoption en 2018 du Transgender Persons Protection of Rights Act. La COVID-19 et le confinement qui l’accompagne ne font que tout compliquer. Au 15 avril, plus de 5 900 cas confirmés de COVID-19 et 107 décès avaient été signalés au Pakistan.

Il y a un véritable risque que les restrictions de déplacement auxquelles est soumise la population perturbent des services essentiels pour les personnes vivant avec le VIH, une infection qui touche de manière disproportionnée la communauté transgenre au Pakistan.

La Khawaja Sira Society (KSS), qui s’engage en faveur des personnes transgenres, s’est mise à fournir de l’aide en travaillant avec les plus marginalisées et en fournissant des informations sur la façon de se protéger contre le VIH et la COVID-19.

« La communauté transgenre est particulièrement vulnérable à cause des préjugés, de la stigmatisation et de la discrimination à son encontre. Nous devons mettre en place un modèle de prévention de la COVID-19 qui prenne en compte les dynamiques et les problèmes que rencontre cette communauté au cours de la pandémie », explique la responsable des programmes de la KSS, Mahnoor alias Moon Ali.

Certains problèmes ont été évoqués plusieurs fois au cours des discussions menées par la KSS auprès de 150 personnes transgenres, dont 30 % environ sont séropositives. Il s’agit par exemple de la perte totale de revenus et de la promiscuité au sein des Dheras, ces maisons communes où quatre ou cinq personnes transgenres cohabitent, ce qui complique la distanciation sociale. À cela s’ajoute que la plupart des personnes contactées sont analphabètes, si bien qu’elles passent à côté des campagnes de santé publique expliquant comment éviter une infection au coronavirus. La peur de tomber malade est importante, ce qui affecte aussi leur santé mentale. Le gouvernement pakistanais a annoncé vouloir apporter une aide alimentaire. Il n’est toutefois pas certain que les personnes transgenres pourront en profiter, car ce programme repose sur un contrôle de la carte nationale d’identité, un document dont ne dispose tout bonnement pas la majorité des membres de la communauté transgenre du pays.

Par ailleurs, on assiste à une utilisation renforcée des médias sociaux pendant le confinement. Avec l’aide de l’ONUSIDA au Pakistan, la KSS diffuse des informations sur l’hygiène, les mesures de prévention et la distanciation sociale sur les médias sociaux et elle aborde le thème de la COVID-19 avec la communauté. La KSS, en lien avec les administrations provinciales, s’engage également pour garantir que les personnes vivant avec le VIH puissent se faire livrer chez elles leur thérapie antirétrovirale en quantité suffisante pour plusieurs mois.

« Nous, les personnes transgenres vivant avec le VIH, avons l’impression que le fait de nous rendre dans les centres gérés par le gouvernement qui délivrent une thérapie antirétrovirale nous expose à un risque. Nous avons besoin de nous faire livrer la thérapie antirétrovirale directement chez nous », explique Guddi Khan, une femme transgenre séropositive.

Comme l’accès ininterrompu à une thérapie antirétrovirale est essentiel pour les personnes vivant avec le VIH, la Pakistan Common Management Unit for AIDS, TB and Malaria, en collaboration avec l’ONUSIDA et d’autres partenaires, a mis en place des plateformes virtuelles et des lignes d’assistance téléphonique afin de garantir la continuité de la coordination. Un stock d’urgence d’antirétroviraux a été mis à la disposition des personnes vivant avec le VIH pour les deux prochains mois. En outre, le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme contribue à constituer un stock tampon afin d’éviter toute interruption du traitement en cas d’éventuelles difficultés d’importation de médicaments.

« Nous collaborons étroitement avec l’Association of People Living with HIV, les gouvernements fédéraux et provinciaux, ainsi qu’avec la famille de l’ONUSIDA afin de suivre la situation et d’apporter rapidement une aide pour surmonter les obstacles empêchant l’accès à des services vitaux du VIH en cette période extrêmement difficile marquée par la crise de la COVID-19, » explique Maria Elena Borromeo, la Directrice pays de l’ONUSIDA au Pakistan et en Afghanistan.

Notre action

Region/country

Related

Feature Story

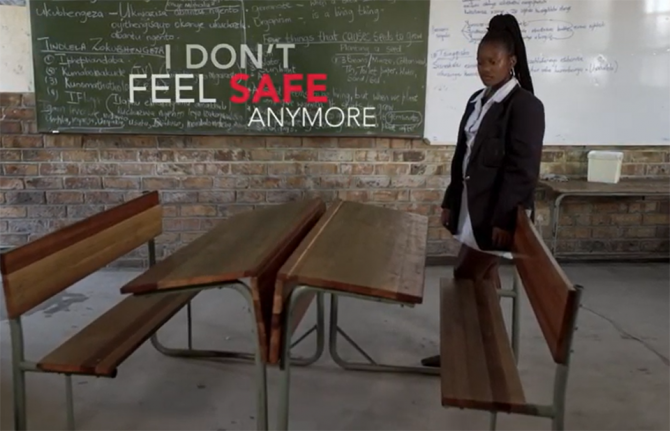

Quand viendra le jour où les hommes comprendront que le corps des femmes ne leur appartient pas ?

09 avril 2020

09 avril 2020 09 avril 2020On assiste depuis le début de la pandémie de COVID-19 à une recrudescence des violences à l’égard des femmes et des filles suite aux restrictions de déplacement, au confinement social et à l’augmentation des pressions socioéconomiques dans le monde entier. Dans une allocution, le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, a déclaré : « La paix, ce n’est pas seulement l’absence de guerre. De nombreuses femmes confinées à cause de la COVID-19 sont exposées à la violence là où elles devraient en être protégées : dans leurs propres foyers. »

Avant l’épidémie de COVID-19, au moins un tiers des femmes et des filles avait déjà été victime de violence physique et/ou sexuelle. Il s’agit d’une des violations des droits humains les plus répandues dans le monde. Dans les régions à haute prévalence du VIH, il est prouvé que les violences exercées par un partenaire intime augmentent de 50 % le risque de contamination chez les femmes. Mettre un terme à la violence à l’égard des femmes et des filles doit donc être une priorité partout.

Les Nations Unies demandent aux gouvernements d’attribuer une partie du financement des programmes nationaux de riposte à la COVID-19 à des foyers pour les victimes de violences domestiques, d’augmenter les aides aux lignes d’assistance téléphonique sans oublier les services par SMS afin qu’il soit possible de signaler discrètement des violences, aux conseils juridiques en ligne et aux services de soutien psychosocial destinés aux femmes et aux filles. L’ONUSIDA est bien consciente que ces services sont généralement fournis par des organisations issues de la société civile et des réseaux au sein des communautés qui ont besoin aujourd’hui plus que jamais d’une aide financière. Pour finir, ces foyers doivent être pensés comme des services fondamentaux. Ils doivent par conséquent rester ouverts, à l'image des pharmacies et des magasins d’alimentation.

Alors que des centaines de millions de femmes et de filles continuent d’être la cible d’abus et de violences, elles le payent au prix fort, tout comme leur famille, les communautés, les sociétés et le développement économique.

« Nous devons briser le cercle vicieux de la violence, du harcèlement et des inégalités », a déclaré récemment Winnie Byanyima, la Directrice exécutive de l’ONUSIDA, dans un article d’opinion. Avant d’ajouter qu’il ne doit y avoir aucune impunité, que les survivantes doivent être entendues et que la justice doit être rendue.

Vidéo

Notre action

Related

Feature Story

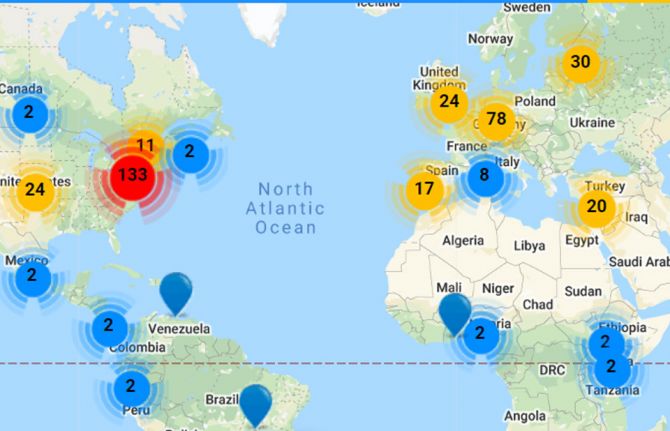

Cartographier les innovations afin de renforcer la riposte à la COVID-19

08 avril 2020

08 avril 2020 08 avril 2020La carte Coronavirus Innovation Map a été lancée par StartupBlink en partenariat avec Health Innovation Exchange, une initiative de l’ONUSIDA qui cherche à exploiter le potentiel d’innovations afin d’améliorer la santé de l’humanité, et Moscow Agency of Innovations.

Cette carte répertorie des centaines d’innovations et de solutions venues des quatre coins du monde. Elle permet de soutenir et de renforcer la riposte à la COVID-19, d’aider les personnes à adapter leur style de vie au cours de la pandémie, mais aussi de mettre en lien des créatrices et créateurs afin de favoriser la collaboration sur des solutions.

Cette carte fournit des informations dans cinq catégories : prévention, diagnostic, traitement, information, ainsi qu’adaptation de la vie personnelle et professionnelle (prevention, diagnosis, treatment, information et life and business adaptation). La catégorie Prevention présente par exemple l’appli Track Virus qui suit la propagation du virus en Israël, ainsi qu’un kit de dépistage de la COVID-19 mis au point par E25Bio qui permettra à terme de fournir un résultat en une demi-heure.

Le site liste également différentes manières d’obtenir des médicaments sans sortir de chez soi. Les solutions de télésanté et de livraison de médicaments à domicile seront en effet tout aussi importantes pour riposter à la COVID-19 qu'au sida.

La catégorie Information montre comment obtenir rapidement des informations exactes sur la crise et les innovations, alors que la catégorie Life and business adaptation indique aux personnes comment s’adapter à la situation grâce au numérique. Des écoles et des universités ont ainsi adopté en un rien de temps l’apprentissage en ligne, et le télétravail devient un substitut du bureau.

La carte est pensée pour fournir des informations aux fonctionnaires, aux responsables d'entreprises ou d'investissement en capital-risque, etc. afin de renforcer la riposte à la COVID-19, et d’affronter la pandémie et ses répercussions.

« Nous faisons face à un défi d’une ampleur inédite et nous devons travailler ensemble pour rassembler les meilleures idées afin de battre le virus. Coronavirus Innovation Map vise à fournir une plateforme aux innovatrices et innovateurs, à chacune et chacun d’entre nous, afin d’encourager la collaboration et l’engagement au sein de la riposte », a déclaré le directeur du bureau de l’innovation de l’ONUSIDA, Pradeep Kakkattil.

« La plateforme permet d’échanger des idées ou d’entrer en contact avec des actrices et acteurs de l’innovation. Nous constatons que des solutions et des innovations existantes sont détournées de leur finalité première et fournissent de bons résultats contre la COVID-19. Nous avons la conviction que la plateforme va mettre plus rapidement les nouvelles solutions entre les mains de celles et de ceux qui se trouvent en première ligne de la riposte », a ajouté Eli David, le PDG de StartupBlink.

Plus de 500 innovations ont déjà fait leur entrée sur la plateforme. Health Innovation Exchange prévoit par ailleurs de rédiger un rapport portant sur une sélection d’innovations qui seront mises à disposition de partenaires nationaux dans le cadre de la riposte à la COVID-19.

Notre action

Related

Feature Story

Vivre avec le VIH à l’heure du confinement

07 avril 2020

07 avril 2020 07 avril 2020Pumza Mooi se fait du souci. Cette habitante de Port Elizabeth en Afrique du Sud fait partie des 2,5 millions de compatriotes qui vivent avec le VIH, mais ne suivent pas de thérapie antirétrovirale.

« J’ai décidé qu’il est temps de m’y mettre », explique Mme Mooi. « Peu importe si j’ai un taux élevé de CD4 ou que ma charge virale est basse, un traitement contre le VIH m’apportera le meilleur résultat possible. Je dois le faire pour moi-même, pour mes enfants et pour tous ceux et celles qui ont besoin de moi. J’ai peur de tomber malade », continue-t-elle.

La décision de Mme Mooi s’inscrit dans un contexte d’incertitudes pour les personnes ayant un système immunitaire affaibli, qui craignent de développer une forme grave de l’infection dite COVID-19. Il n’existe à l’heure actuelle aucune preuve que les personnes vivant avec le VIH sont davantage exposées à un risque de contamination à la COVID-19. Toutefois, une infection au coronavirus pourrait provoquer des symptômes plus graves chez les personnes séropositives qui ne prennent pas d’antirétroviraux.

Le gouvernement sud-africain a proclamé trois semaines de confinement en vue de ralentir la propagation de la COVID-19 et le ministre de la Santé, Zweli Mkhize, a invité la population à prendre des précautions pour éviter une infection. Il a souligné l’importance de connaître son statut vis-à-vis du VIH, de faire un dépistage et de commencer sans attendre un traitement si le résultat se révèle positif.

« J’ai peur rien qu’à l’idée d’attraper la COVID-19 », indique Mme Mooi. « C’est suffisamment difficile de savoir que mon corps lutte déjà contre un virus [le VIH]. Je me demande : mon corps est-il suffisamment fort, mon système immunitaire peut-il tenir le coup ? »

Mme Mooi a contracté le VIH il y a plusieurs années, à une époque où l’on conseillait généralement aux personnes séropositives de commencer un traitement uniquement lorsque leur taux de CD4 baissait, autrement dit à partir du moment où elles tombaient malades. Elle surveille l’évolution du VIH depuis qu’elle connaît son statut. En 2016, l’Organisation mondiale de la Santé a publié de nouvelles lignes directrices recommandant une thérapie antirétrovirale à vie pour les enfants, les ados et les adultes, y compris toutes les femmes enceintes et allaitantes vivant avec le VIH, indépendamment de leur taux de CD4. Autrement dit, toute personne séropositive devrait commencer un traitement immédiatement après le diagnostic du VIH.

L’ONUSIDA observe activement l’impact de la COVID-19 et travaille avec des réseaux de personnes vivant avec le VIH, le gouvernement et des partenaires de développement afin d’assurer que les préoccupations des personnes séropositives soient entendues et prises en compte dans la riposte au coronavirus. Il s’agit d’identifier entre autres les difficultés auxquelles sont confrontés les services de santé, d’encourager l’allongement de la durée de prescriptions d’antirétroviraux à plusieurs mois et d’aider les communautés à fournir des solutions.

Le rôle des réseaux sociaux

Le confinement est particulièrement dur pour les personnes vivant dans des habitats informels. L’ONUSIDA est consciente qu’elles font face à des difficultés pour se protéger elles-mêmes et respecter la distanciation sociale et le confinement. À cela viennent s’ajouter des informations inexactes sur le coronavirus qui attisent les peurs. « On entend beaucoup de choses, mais tout n’est pas vrai », dit Mme Mooi. « Je rappelle aux gens que le gouvernement met à disposition un numéro sur WhatsApp où nous pouvons obtenir des informations exactes et qu’ils ne doivent pas faire attention aux autres informations. Le gouvernement nous communiquera ce qui est vrai. »

Mme Mooi a la chance d'avoir constitué un solide réseau de soutien autour d’elle après avoir partagé son statut sérologique en ligne il y a plusieurs années. « Je sais que l’on s’occupera de moi », explique-t-elle. Elle anime des groupes d’entraide sur Facebook et WhatsApp destinés à des personnes vivant avec le VIH, qui regroupent des dizaines de membres. Le plus jeune a 16 ans et est né avec le VIH, la plus âgée est une femme de 62 ans qui vit depuis longtemps avec le virus.

Ces dernières années, de nombreux membres du groupe partagent leur expérience de vie avec le VIH et avec le traitement contre le virus. Elles et ils évoquent la stigmatisation, la discrimination et la manière de ne pas baisser les bras. Selon Mme Mooi, les membres sont d’accord pour dire que la meilleure option consiste à suivre et à respecter un traitement contre le VIH.

Un nouveau thème est apparu dernièrement dans les groupes. « La COVID-19 suscite beaucoup d'interrogations », explique Mme Mooi. « Je leur dis de ne pas se faire de souci, de rester à la maison et de respecter les règles d’hygiène. » Pour le moment, tout le monde sait qu’il faut s’armer de patience et s’entraider à distance pour surmonter cette phase d’isolation prolongée.

Les groupes reposent surtout sur les contributions des femmes, mais les hommes les consultent. « Des hommes m’écrivent pour me demander pourquoi nous n’abordons pas les problèmes auxquels ils sont confrontés, mais s’ils n’en parlent pas, ils ne recevront pas toujours l’aide dont ils ont besoin », poursuit-elle. « J’encourage les hommes à partager leur expérience afin que nous puissions nous entraider. »

Penser à demain

Comme la plupart des gens, Mme Mooi attend déjà avec impatience de pouvoir retrouver une certaine liberté de mouvement et de commencer un traitement contre le VIH. Elle fait ce qu’elle peut pour prendre soin d’elle, de sa mère et de sa fille chez elle et pour encourager les personnes vivant avec le VIH dans ses réseaux. « Nous faisons ce que l’on nous dit de faire comme nous laver les mains et garder nos distances, et nous prions tout simplement et espérons des jours meilleurs », conclut-elle.

Notre action

Region/country

Related

Feature Story

Hommage à Gita Ramjee

01 avril 2020

01 avril 2020 01 avril 2020Le 9 mars, je quittais mon hôtel au Brésil. Nous venions tout juste de clore une rencontre passionnante sur l’intégration du VIH dans d’autres programmes de santé et avec d’autres maladies. Nous nous sommes beaucoup salués avec le coude et nous avons souvent eu un sourire embarrassé parce que nous ne pouvions pas échanger d’accolades avec nos collègues du Brésil et du monde entier. Nous savions que la vague approchait immanquablement, mais la plage n’avait rien perdu de sa beauté. Nous avons même accompagné notre dîner d’une bière Corona.

J’étais enchanté et j’ai pris mes billets pour me rendre directement à Boston pour l’édition 2020 de la CROI, la conférence sur les rétrovirus et les infections opportunistes. Outre l’excellente qualité toujours au rendez-vous des travaux scientifiques présentés au CROI, j’ai un faible pour ses couloirs. Les occasions n’ont jamais manqué d’y rencontrer des amis et des collègues, réunis pour beaucoup par 25 ans ou plus de lutte contre la pandémie du VIH. J’y ai vu Gita Ramjee à chaque fois et j’étais impatient de la revoir.

Malheureusement, le sort en a décidé autrement. Un bip sur mon téléphone m’a signalé l’arrivée d’un e-mail annonçant que la conférence n’allait plus avoir lieu à Boston, mais en ligne.

Gita était déjà en transit à Londres entre l’Afrique du Sud et la conférence. Elle a été très contente d’apprendre que la CROI allait être « virtualisée », ce qui lui permettait de rester quelques jours de plus à Londres. Ses séjours londoniens se multipliaient dernièrement, car elle souhaitait passer un moment avec ses fils et son petit-fils qui y vivent. Elle s’est rendue dans la London School of Hygiene and Tropical Medicine dont elle détient un titre de professeure émérite pour ses travaux sur les essais pour la prévention du VIH. Mes collègues là-bas m’ont dit qu’elle était comme d'habitude : attentionnée, coopérative, directe, intègre au possible et débordante de détermination pour faire avancer les choses. Elle est rentrée le week-end suivant en Afrique du Sud d’où elle a donné un cours à distance à la London School le 17 mars. Deux semaines plus tard, elle nous quittait, l’une des premières victimes de la COVID-19 en Afrique du Sud.

Gita est un superbe exemple de résilience et de détermination. Née en Ouganda, elle fuit le régime d’Idi Amin. Elle poursuit sa scolarité en Inde avant d’aller à l’université au Royaume-Uni, où elle rencontre son futur mari, un Sud-Africain également d’origine indienne. Ils déménagent au Transvaal, mais elle abhorre la ségrégation aux antipodes de la société plus ouverte qu’elle avait trouvée au Royaume-Uni. Ils vivent ensuite dans une ville qui leur correspond davantage, Durban, où elle commence à bâtir les deux piliers de sa vie : sa famille et sa carrière.

Elle devient une figure de proue de la recherche sur la prévention du VIH, en particulier chez les femmes, surtout les femmes défavorisées et les travailleuses du sexe. Son travail est reconnu dans le monde entier et a été récompensé par des prix d’excellence scientifique en Afrique du Sud, un Outstanding Female Scientist Award de l’European Development Clinical Trials Partnerships et des titres universitaires honorifiques. Je me souviendrai toujours de son visage amical et d’une personne agréable à rencontrer et avec qui parler, pas uniquement sur des thèmes scientifiques, mais aussi sur nos fils et petits-fils, Londres, Durban et ailleurs.

La vague de COVID-19 est en train de s’abattre sur nous avec une puissance impressionnante. Gita est une victime de la première heure de l’épidémie en Afrique, car elle était une personnalité internationale. Sa mort nous adresse un signal fort. Des millions de pauvres en Afrique australe et orientale, dont beaucoup de personnes séropositives, font maintenant face à un défi dévastateur. La fragilité des systèmes de santé et d’assurance sociale, la dépendance envers le travail à la tâche, les logements surpeuplés, le manque d’eau et d’électricité... tout cela forme le terreau d’une catastrophe annoncée. Le nombre de décès va augmenter en flèche, en partie à cause des infections directes au virus, mais surtout à cause de son impact sur des systèmes de santé débordés et sur la fragile sécurité offerte par la protection sociale. Comment garantir le respect d’une distance physique lorsque des millions de personnes terrorisées se partagent des logements surpeuplés et dépendent de leur paye quotidienne pour acheter leur nourriture ?

Gita a lutté en faveur des droits et du bien-être des travailleuses du sexe, car elle y croyait. En 2007, elle confiait au quotidien The Guardian : « Les histoires qu’elles nous racontaient étaient épouvantables. C’est à ce moment-là que j’ai su que je voulais m’impliquer dans la prévention des infections au VIH chez les femmes. » Gita attend de nous que nous relevions le défi de la COVID-19, pas uniquement en tant que crise de santé publique, mais surtout pour barrer la route à l’injustice, à la pauvreté et au manque de solidarité internationale.

Peter Godfrey-Faussett, Conseiller scientifique principal de l’ONUSIDA

Notre action

Related

Feature Story

Thaïlande : les hôpitaux délivrent trois à six mois d’antirétroviraux

25 mars 2020

25 mars 2020 25 mars 2020Les hôpitaux en Thaïlande sont tenus de fournir des médicaments correspondant à trois à six mois de thérapie antirétrovirale afin d’éviter que les personnes vivant avec le VIH n’épuisent leurs réserves. Cette démarche vise à moins solliciter le système de santé pendant la pandémie de COVID-19.

Cette nouvelle décision jouit du soutien de la National AIDS Commission présidée par le vice-premier ministre et ministre de la Santé thaïlandais. Elle sera déployée dans tout le royaume afin de réduire le risque d’exposition à la COVID-19 des personnes vivant avec le VIH et de délester si possible le système de santé et le personnel soignant.

Les personnes séropositives suivant une thérapie antirétrovirale fournie par le National Health Security Office (NHSO), ce qui représente 70 % de l’ensemble des personnes vivant avec le VIH sous traitement dans le pays, profitent dès à présent de la mise en place de cette mesure. Les hôpitaux dépendant du NHSO sont ainsi invités à allonger la durée des ordonnances pour une thérapie antirétrovirale destinée aux personnes ayant un état stable, autrement dit celles prenant une thérapie antirétrovirale depuis au moins un an sans interruption, dont la charge virale est indétectable, qui ne souffrent pas d’effets secondaires et qui ne sont pas enceintes.

« Le National Health Security Office a confirmé avoir suffisamment de réserves d’antirétroviraux pour fournir toutes les personnes séropositives qui suivent un traitement dans le pays », a indiqué Rataphon Triamwichanon, secrétaire général adjoint du NHSO.

« Au cours de la pandémie de COVID-19, les bénéficiaires du Plan d’assurance de la sécurité sociale seront en mesure de retirer des médicaments correspondant à au moins trois mois de thérapie antirétrovirale », a déclaré Amphan Thuwawitm, secrétaire permanent adjoint du ministère du Travail.

À partir d’octobre 2020, le NHSO et le Plan d’assurance de la sécurité sociale vont harmoniser les règles régissant la délivrance d’ordonnance conformément au Plan de couverture sanitaire universelle. Cette mesure prévoit d’autoriser la prescription d’une thérapie antirétrovirale pour six mois aux personnes vivant avec le VIH éligibles.

« L’ONUSIDA salue l’exemple de la Thaïlande et les efforts communs de tous les partenaires. Cela se traduit par des décisions prises au bon moment concernant l’autorisation de délivrer des antirétroviraux pour plusieurs mois afin d’aider les personnes vivant avec le VIH », a indiqué Patchara Benjarattanaporn, directrice pays de l’ONUSIDA en Thaïlande. L’ONUSIDA coopère étroitement avec le ministère de la Santé publique, le NHSO, le ministère du Travail et le Thai Network of People Living with HIV en vue d’étendre cette mesure à l’ensemble des types d’assurance maladie, y compris les hôpitaux privés.

« Les informations que nous livrent les membres de notre communauté dans toute la Thaïlande nous permettent de nous assurer que les hôpitaux et le personnel médical mettent en place cette nouvelle mesure et délivrent véritablement des antirétroviraux pour plusieurs mois », explique Apiwat Kwangkeaw, président du Thai Network of People Living with HIV. « Les éducateurs et éducatrices issus de notre communauté, en tant que membres du Continuum of Care Centre, ont également commencé à sensibiliser sur le thème de la COVID-19 chez les personnes vivant avec le VIH et à leur indiquer les précautions à prendre pour éviter une infection au coronavirus », a ajouté M. Apiwat.

Le Thai Red Cross AIDS Research Center (TRCARC), une organisation de la société civile sous l’égide du Comité international de la Croix-Rouge qui jouit du soutien de Son Altesse royale Princesse Soamsawali, l’ambassadrice de bonne volonté de l’ONUSIDA pour la prévention du VIH pour l’Asie et le Pacifique, a également pris des mesures considérables pour continuer à garantir l’accès aux services de prévention du VIH pour les populations vulnérables, et ce, dans des délais raisonnables.

« Nous ne voulons pas que la COVID-19 se transforme en un facteur empêchant de faire un test du VIH. Parmi les mesures mises en place, nous avons installé une plateforme en évidence devant notre Anonymous Clinic offrant un système de contrôle systématique de la température et des symptômes respiratoires de chaque personne venant se faire dépister. Les membres de l’équipe de conseil et du laboratoire ont désormais quitté le bâtiment pour travailler sur la plateforme. Ils y fournissent un dépistage du VIH et du matériel de prévention comme des préservatifs, la prophylaxie post-exposition et la prophylaxie pré-exposition (PPrE), en cas de besoin. Pour les personnes qui prennent déjà la PPrE, nous organisons des livraisons à domicile lorsqu’elles en font la demande sur Internet », explique Nittaya Phanuphak, responsable de la prévention au TRCARC.

Toutes les mesures prises en Thaïlande aideront à éviter d’éventuelles perturbations de la prévention du VIH, des services de dépistage et de traitement au cours de la pandémie de COVID-19 et à garantir que les personnes vivant avec le VIH et les populations clés ne vont pas être oubliées.

NOTRE ACTION

Related

Feature Story

Révolution, je porte ton nom

24 mars 2020

24 mars 2020 24 mars 2020Quiconque rencontre Birknesh Teferi n’est pas surpris d’apprendre que le prénom de cette femme passionnée et fière d’elle-même respirant la santé et le bien-être signifie « révolution » en amharique, la langue parlée en Éthiopie.

Sa vie jusqu’à présent est une révolution en soi, un exemple de résilience, d’espoir et de transformation. Elle a en effet combattu victorieusement la tuberculose, survécu à un cancer du col de l’utérus et elle mène aujourd’hui une vie épanouie avec le VIH.

Mme Teferi a été diagnostiquée en 2003 avec le VIH et la tuberculose. À cette époque en Éthiopie, les informations sur ces deux infections, ainsi que sur la santé de la reproduction et sexuelle étaient rares et la stigmatisation et la discrimination étaient monnaie courante.

Selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), l’Éthiopie figure parmi les 48 pays les plus touchés par la tuberculose. On y a recensé en 2018 165 000 infections qui ont fait 27 000 victimes, dont 2 200 personnes vivant avec le VIH.

Après avoir attendu 15 jours pour obtenir ses résultats parce que la personne responsable du dépistage était en congé, Mme Teferi a appris qu’elle était « positive ».

« J’ai cru que c’était une bonne nouvelle. Soulagée, j’ai serré l’infirmière dans mes bras, seulement pour l’entendre me dire qu’être positive avec le VIH signifie que j’avais le virus », se souvient-elle.

Mme Teferi suit avec succès le traitement contre la tuberculose recommandé par l’OMS (traitement de brève durée sous surveillance directe (DOTS)) qui l’a certes soignée de cette infection, mais ne l’a pas aidée à mieux accepter son statut sérologique.

Après le diagnostic, « s’est ensuivie une période de douleur et de chagrin... D’attente de la mort ».

Elle se souvient avoir « perdu pied. » Elle cache son statut sérologique de peur de la stigmatisation et elle vend son corps pour joindre les deux bouts.

« Si un client avait un préservatif, on l’utilisait. S’il n’en avait pas, alors on faisait sans. J’ai essayé d’en utiliser, mais je n’avais pas d’argent pour en acheter. C’est ainsi que j’ai eu une infection sexuellement transmissible. »

Mme Teferi est diagnostiquée d’un cancer du col de l’utérus au cours du traitement de cette infection et elle est renvoyée d’établissement de santé en établissement de santé souvent situés dans différentes villes de la région.

Elle finit par trouver un médecin « attentionné » et par être opérée pour soigner son cancer. « J’avais tellement mal que je ne pouvais plus m’asseoir. Je me sentais au fond du trou », se souvient-elle.

Mais sa vie a doucement commencé à changer en 2008 avec le début de son traitement contre le VIH. Elle se met à faire plus attention à elle. Elle insiste pour que ses clients utilisent des préservatifs.

Dans la ville éthiopienne d’Hawassa, elle fait la rencontre d’un groupe de femmes vivant avec le VIH appartenant à la Tilla Association of HIV-Positive Women. Cette association fournit aux femmes séropositives des compétences, une formation et de l’aide. Elle gère également un atelier de broderie afin que ces femmes aient une source de revenus. Mme Teferi y travaille désormais.

« J’ai repris pied. Ma vie s’est beaucoup améliorée. Si les gens se rendent compte qu’ils peuvent vivre et travailler, alors leur vie peut changer », explique-t-elle.

Au cours de ses huit premiers mois au centre, la direction lui a attribué l’aide d’une bénévole pour l’aider à se remettre physiquement de l’opération. Pour la première fois, Mme Teferi est soutenue par des femmes qui comprennent sa situation.

Les femmes du centre l’ont invitée à regarder un film portant sur des personnes menant une vie épanouie avec le VIH. « Ce film m’a donné de l’espoir », continue-t-elle. « J’ai commencé à me renseigner sur le VIH auprès de ma directrice. Peu à peu, je me suis sentie de mieux en mieux, avec de meilleurs services médicaux à disposition, et Tilla m’a aidée à gérer ma situation financière et émotionnelle. »

Même si Mme Teferi suit un traitement contre le VIH et a été soignée de la tuberculose, des millions d’autres personnes dans le monde n’ont toujours pas accès à la prévention contre ces deux pathologies et à leur traitement. La tuberculose est la première cause de mortalité au monde chez les personnes vivant avec le VIH.

En 2018, on estime que sur 1,2 million de décès liés à la tuberculose, 251 000 concernaient des personnes vivant avec le VIH, soit 60 % en moins par rapport aux 620 000 en 2000. On estime qu’entre 2000 et 2018 le traitement de la tuberculose a évité à lui seul 48 millions de décès chez les personnes séronégatives et 10 millions de décès supplémentaires lorsqu’il est couplé à une thérapie antirétrovirale. Toutefois, les progrès sont lents et doivent prendre de la vitesse afin de mettre un terme à la tuberculose d’ici 2030 comme stipulé dans les Objectifs de développement durable.

« La tuberculose peut être soignée et évitée », a déclaré Aeneas Chuma, Directeur par intérim de l’équipe de l’ONUSIDA d’appui aux régions pour l’Afrique orientale et australe. « Nous devons en cette période historique, à l’heure de la pandémie de COVID-19, garantir que les personnes vivant avec le VIH et diagnostiquées avec la tuberculose aient un accès continu au traitement de ces deux infections. L’ONUSIDA coopère avec des gouvernements et des partenaires communautaires afin de garantir que nous nous adaptons à une situation sanitaire qui connaît une évolution rapide en faisant preuve de bonté, de compassion et d’humanité. »