Feature Story

Les mères vivant avec le VIH font entendre leur voix en Chine

06 mai 2016

06 mai 2016 06 mai 2016Lorsque le train arriva en gare de Pékin, le cœur de Mei Zi se mit à battre plus fort. Elle avait fait le trajet jusqu'à la capitale depuis un petit village près de Shenzhen, dans le sud-est de la Chine. C'était l'hiver 2009 et Mei Zi était sur le point de rencontrer pour la première fois l'homme qu'elle avait l'intention d'épouser.

« Je me souviendrai toujours de l'excitation et de l'émotion des instants de notre première rencontre », raconte Mei Zi. « Il était venu me chercher à la gare. Il m'avait acheté une doudoune rouge ».

Mei Zi a rencontré son mari par le biais d'un groupe de discussion en ligne destiné aux personnes vivant avec le VIH.

« Après avoir été diagnostiquée séropositive au VIH en 2007, j'ai cru que je ne serai plus jamais heureuse », explique Mei Zi, qui préfère ne pas utiliser son vrai nom pour ce reportage. Peu après son mariage, elle est tombée enceinte. « À ce moment-là, j'avais déjà été diagnostiquée séropositive au VIH et à l'hépatite C et mon mari vivait lui aussi avec le VIH », raconte-t-elle. « J'ai donc décidé d'avorter et de ne plus avoir d'enfant à l'avenir ».

Mais en mars 2014, elle est à nouveau enceinte. Cette fois, elle bénéficie de soins au centre clinique pour les MST et le sida de l'Hôpital You'an de Pékin et son directeur, Sun Lijun, la rassure. Le médecin lui explique qu'en prenant des médicaments antirétroviraux, Mei Zi peut éviter la transmission du VIH à son enfant, et qu'il existe également un traitement efficace contre l'hépatite C.

« Les conseils et les encouragements du médecin m'ont motivée », explique Mei Zi.

Au sixième mois de sa grossesse, son niveau d'acide biliaire atteint un niveau dangereusement élevé et elle est hospitalisée.

« Tout au long du processus, les médecins et les infirmières de l'Hôpital You'an n'ont montré aucune discrimination et ne m'ont pas traitée différemment des autres », déclare Mei Zi. « J'ai été profondément touchée ».

À la 34e semaine, le médecin lui annonce qu'elle va accoucher par césarienne le lendemain. Mei Zi donne naissance à un garçon en novembre 2014. Il n'a pas le VIH et pèse 2,2 kilos.

« Il ne parle pas beaucoup, alors tout le monde l'appelle L'Ange calme », précise Mei Zi. « Je crois que mon Ange calme est un don de Dieu. Quand il n'est pas sage, je l'ignore juste pour l'embêter un peu, puis il court se cacher dans mes bras ».

Mei Zi est l'une des 15 mères vivant avec le VIH en Chine à avoir partagé leurs histoires après avoir donné naissance à des enfants en bonne santé. Leurs voix et leurs photos apparaissent dans deux livres, Mon enfant et moi et Le pouvoir de femmes, présentés le 6 mai dernier à l'occasion d'un événement qui s'est tenu à l'Hôpital Ditan de Pékin, organisé par le Réseau des femmes contre le sida en Chine et le Foyer du Ruban rouge de Pékin.

En Chine, les femmes vivant avec le VIH sont souvent prises en étau entre l'immense pression sociale pour devenir mère et la pression inverse qui les incite à ne pas faire d'enfant en raison du risque de transmettre le virus à leur bébé. Avec le traitement antirétroviral, ce risque est considérablement réduit.

Le premier programme pilote de prévention de la transmission du VIH de la mère à l'enfant en Chine a été lancé en 2001 dans le comté de Shangcai, dans la province de Henan, avant d'être étendu à tout le pays. Selon les estimations du gouvernement, 82,6 % des mères vivant avec le VIH ont reçu des médicaments antirétroviraux en 2014 et la transmission de la mère à l'enfant est passée de 34,8 % à 6,1 % en dix ans. En 2010, le gouvernement a élargi son programme de prévention de la transmission du VIH de la mère à l'enfant pour y inclure la prévention de la syphilis et de l'hépatite B, qui peuvent également être transmises de la mère à l'enfant pendant la grossesse et l'accouchement.

Les femmes qui apparaissent dans les livres sont originaires de différentes régions de Chine et la plupart racontent ainsi leurs histoires publiquement pour la première fois. Parmi elles, il y a Tang Juan (nom d'emprunt), mère d'une petite fille de huit ans. Elle a été la première personne à recevoir un traitement pour éviter la transmission du VIH à son enfant à Xiangfang, dans la province de Hu Bei.

Elle voulait faire passer un message aux autres femmes vivant avec le VIH : « Je veux que vous sachiez qu'il y a de l'espoir. Il faut juste s'y accrocher avec courage ».

L'ONUSIDA, ONU Femmes et l'Ambassade du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ont soutenu la publication de ces livres, et leurs représentants ont participé au lancement.

Catherine Sozi, Directrice nationale de l'ONUSIDA en Chine, a déclaré : « Ces histoires montrent que les femmes vivant avec le VIH peuvent avoir des bébés en bonne santé, qui naissent sans le VIH, dès lors qu'elles ont accès à des services de santé accueillants conçus pour veiller à ce qu'elles reçoivent un traitement précoce et soient soutenues tout au long de leur grossesse et après l'accouchement ».

Même si certaines des femmes apparaissant dans les livres racontent avoir vécu des situations de discrimination de la part des professionnels de santé, beaucoup partagent l'expérience positive de Mei Zi.

Selon Chen Hang, Secrétaire du Foyer du Ruban rouge de Pékin : « Le Foyer du Ruban rouge de Pékin a pour mission de soutenir les personnes vivant avec le VIH et de veiller à ce que tout le monde soit traité avec dignité ».

Related

Feature Story

La Cour suprême du Sri Lanka rend une décision historique interdisant la discrimination fondée sur le VIH

02 mai 2016

02 mai 2016 02 mai 2016Les militants de la lutte contre le VIH au Sri Lanka célèbrent une décision historique rendue par la Cour suprême du pays, qui interdit la discrimination fondée sur le VIH en milieu éducatif.

Princey Mangalika, Directrice exécutive du Réseau sri lankais des femmes séropositives au VIH, a déclaré : « Je souhaite faire part de ma satisfaction à la Cour suprême. Cette décision marque un pas en avant absolument capital pour la communauté des personnes vivant avec le VIH au Sri Lanka ».

La Cour suprême a rendu sa décision en réaction à une pétition contre la violation des droits fondamentaux déposée par Chandani De Soysa en février 2016. Mme De Soysa est originaire de la communauté rurale d'Illukhena, Kuliyapitiya, dans l'ouest du Sri Lanka. Elle s'est retrouvée dans une situation difficile après le décès de son mari en septembre dernier. Mme De Soysa était convaincue que son fils de cinq ans avait le droit d'être scolarisé et avait tenté de l'inscrire dans l'établissement local. L'administration scolaire a pourtant refusé l'inscription du garçonnet en raison d'une rumeur qui circulait, selon laquelle son père était mort de causes liées au sida et que lui-même était séropositif au VIH.

« J'ai eu l'impression de mourir en mon for intérieur quand mon enfant s'est vu refuser l'entrée à l'école et quand mes propres voisins ont eu un comportement discriminatoire envers moi, sans aucun respect humain, je me suis sentie perdue », raconte Mme De Soysa.

Même s'il s'agissait d'une violation des droits de son fils, Mme De Soysa a finalement accepté de lui faire passer un test de dépistage du VIH. Mais même une fois son état séronégatif confirmé, l'accès à l'école lui était toujours refusé. Mme De Soysa s'est adressée à plusieurs autres écoles de la région, mais toutes ont refusé de l'inscrire.

« La décision a été difficile à prendre, mais j'ai décidé de me battre pour mon enfant. Je ne voulais pas qu'un autre parent ou enfant ait à faire face à une situation aussi insupportable », explique Mme De Soysa. Avec l'aide de l'ONUSIDA et du Réseau sri lankais des femmes séropositives au VIH, elle a déposé sa pétition auprès de la Cour suprême.

La décision de la Cour, rendue le 28 avril, stipule que le droit à l'éducation des enfants vivant avec le VIH ou touchés par le virus doit être favorisée, conformément à la directive constitutionnelle nationale relative à l'accès universel à l'éducation pour les enfants âgés de 5 à 14 ans.

La Cour suprême est aussi allée plus loin en rappelant à l'État son obligation de prendre les mesures nécessaires pour protéger, promouvoir et respecter les droits humains des personnes vivant avec le VIH. Il s'agit de la première décision d'une juridiction d'Asie du Sud contenant une déclaration générale qui reconnaît les droits humains de toutes les personnes vivant avec le VIH et crée un précédent pour les futures affaires au Sri Lanka traitant de cas de discrimination fondée sur le VIH vécus dans des environnements autres que le milieu éducatif.

« Je voudrais remercier tout particulièrement toutes les personnes qui m'ont proposé leur aide sous différentes formes, allant de l'argent à la nourriture et aux bourses scolaires, en passant par de simples mots d'encouragement. Les mots me manquent pour exprimer ma gratitude face à tant de gentillesse », a déclaré Mme De Soysa. « Mon fils rêve de devenir médecin un jour et j'espère qu'il sera spécialiste du VIH ».

Bien qu'ayant gagné le droit pour son fils d'intégrer l'école locale, Mme De Soysa a décidé de l'envoyer dans une école privée, le Trinity College de Kandy, qui lui a offert une bourse couvrant l'ensemble des frais de scolarité avant que la cour n'ait rendu sa décision. Cette école est l'alma mater du champion de cricket Kumar Sangakkara, qui a défendu les personnes vivant avec le VIH et s'est rendu dans l'école pour sensibiliser les élèves à la cause du VIH dans le cadre de la campagne Think Wise, une initiative conjointe de l'ONUSIDA, du Fonds des Nations Unies pour l'Enfance et du Conseil international de cricket.

« C'est un grand jour pour la justice sociale », a déclaré Steve Kraus, Directeur de l'équipe de l'ONUSIDA d'appui aux régions pour l'Asie et le Pacifique. « La plus haute juridiction du Sri Lanka s'est prononcée en faveur de personnes qui sont laissées de côté. Désormais, aucun enfant ne pourra plus se voir refuser l'accès à l'éducation à cause du VIH ».

D'autres affaires d'enfants à qui l'inscription à l'école a été refusée en raison de leur association avec le VIH ont été réglées en recourant à la médiation.

La stigmatisation et la discrimination liées au VIH continuent d'empêcher les gens d'accéder à des services essentiels d'éducation et de santé et limitent leurs opportunités d'emploi. Des études menées par des personnes vivant avec le VIH dans 13 pays d'Asie entre 2009 et 2014 ont révélé qu'en moyenne, 12 % des personnes séropositives au VIH interrogées indiquaient avoir été victimes d'exclusion à l'occasion de rassemblements sociaux et activités collectives et 23 % disaient avoir été insultées, agressées ou menacées verbalement.

Cette évolution juridique au Sri Lanka est un grand pas en avant pour les droits des personnes touchées par le VIH en Asie du Sud. La province de Sindh au Pakistan dispose d'une législation complète sur le VIH, mais aucune protection de ce genre n'existe dans le pays. Les tribunaux indiens ont statué dans le but de reconnaître le droit à la non-discrimination dans plusieurs contextes spécifiques, notamment les écoles ; cependant, une loi nationale sur le VIH doit encore être adoptée par le parlement.

Region/country

Related

Feature Story

Une stratégie axée sur les lieux et les populations requise pour étendre la portée des services anti-VIH en Afrique occidentale et centrale

20 avril 2016

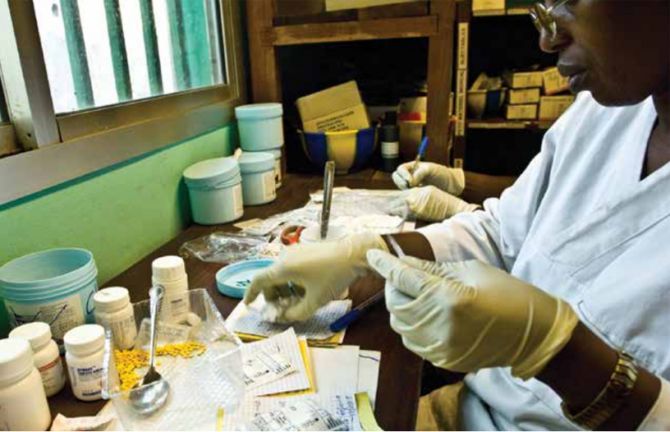

20 avril 2016 20 avril 2016Les défis de la riposte au VIH en Afrique occidentale et centrale ont été décrits dans un nouveau rapport de Médecins Sans Frontières (MSF). Intitulé Le prix de l'oubli – Des millions de personnes en Afrique occidentale et centrale restent en marge de la lutte mondiale contre le VIH, ce rapport décrit comment la stigmatisation et la discrimination, le manque de diagnostic et de médicaments et les équipements trop chers ou de mauvaise qualité représentent des obstacles majeurs pour l'accès aux services de dépistage et de traitement du VIH.

Selon les estimations, environ 6,6 millions de personnes vivent avec le VIH en Afrique occidentale et centrale, dont plus de la moitié au Nigéria. Une nouvelle infection à VIH sur cinq dans le monde se produit dans cette région, de même qu'un décès lié au sida sur quatre et près de la moitié des nouvelles infections chez les enfants. Environ 5 millions de personnes vivant avec le VIH en Afrique occidentale et centrale n'ont pas accès aux médicaments contre le VIH qui pourraient leur sauver la vie.

L'ONUSIDA travaille avec les pays de la région pour identifier les lieux et les populations où les services anti-VIH doivent être élargis. Les données provenant de cette région indiquent qu'un grand nombre de personnes touchées par le VIH en Afrique occidentale et centrale vivent dans et autour des grandes zones urbaines et que les populations les plus exposées au risque d'infection à VIH sont les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, les professionnel(le)s du sexe et les consommateurs de drogues injectables.

« Le monde ne pourra pas mettre fin à l'épidémie de sida d'ici 2030 sans un déploiement intelligent et ciblé des ressources, qui identifie les personnes et les lieux qui ont le plus de besoins », a déclaré le Directeur exécutif adjoint de l'ONUSIDA Luiz Loures. « Nous devons atteindre les personnes touchées par le VIH où qu'elles soient et qui qu'elles soient, y compris en Afrique occidentale et centrale ».

L'ONUSIDA aide les pays d'Afrique occidentale et centrale à bâtir les fondations d'une meilleure couverture des services pour répondre aux besoins. L'ONUSIDA travaille également avec les pays sur une stratégie d'accélération pour les cinq prochaines années afin de mettre fin à l'épidémie de sida comme menace de santé publique d'ici 2030.

La stratégie Accélérer implique d'atteindre d'ici 2020 l'objectif de traitement 90-90-90, à savoir 90 % des personnes vivant avec le VIH qui connaissent leur état sérologique vis-à-vis du VIH, que 90 % de ces personnes sous traitement antirétroviral et 90 % des personnes sous traitement avec une charge virale indétectable. Les autres objectifs de cette stratégie incluent zéro infection chez les enfants et 90 % des hommes et des femmes, surtout les jeunes et les personnes vivant dans des milieux à forte prévalence, ayant accès à des services combinés de prévention du VIH et de santé sexuelle et reproductive.

Pour atteindre ces objectifs, une approche basée sur les droits qui couvre tous ceux qui en ont besoin sera essentielle, en particulier pour surmonter les obstacles de la stigmatisation et de la discrimination qui continuent d'empêcher les personnes d'accéder aux services anti-VIH. La solidarité mondiale et la responsabilité partagée seront également des éléments critiques pour relever les défis particuliers de l'Afrique occidentale et centrale et veiller à ce que personne ne soit laissé de côté.

« Combler les lacunes en matière de traitement en Afrique occidentale et centrale, c'est maintenant ou jamais », a expliqué Mit Philips, Conseiller politique santé chez MSF. « Mais il est irréaliste de penser que cela suffira à rompre le statu quo mortel actuel ».

Related

Feature Story

La cinquième Conférence sur le sida en Europe de l'Est et en Asie centrale se conclut par un appel à accélérer la riposte au sida dans la région

08 avril 2016

08 avril 2016 08 avril 2016La cinquième Conférence sur le sida en Europe de l'Est et en Asie centrale s'est tenue à Moscou, en Russie, du 23 au 25 mars, et s'est conclue par un appel aux gouvernements, aux organisations internationales, aux milieux économiques et aux organisations religieuses et de la société civile à accélérer la riposte au sida dans la région.

Dans son discours de clôture, le Directeur exécutif adjoint de l'ONUSIDA Luiz Loures a lancé un appel fort en faveur de services de prévention et de traitement du VIH qui s'appuient sur des faits probants, afin de combler les lacunes dans l'accès à la couverture pour les populations les plus exposées.

La déclaration finale de la conférence, débattue par les participants et les co-présidents des trois thématiques de la conférence (médecine et science, coopération internationale et société civile), inclut des références spécifiques à la nécessité de programmes de prévention du VIH qui s'appuient sur des faits probants, y compris des programmes de réduction des risques, l'augmentation des financements nationaux et un soutien renforcé aux organisations de la société civile. Elle appelle également les gouvernements d'Europe de l'Est et d'Asie centrale à réaffirmer leur engagement sur l'objectif de mettre fin à l'épidémie de sida d'ici 2030 dans le cadre des Objectifs de développement durable à l'occasion de la Réunion de haut niveau de l'Assemblée générale des Nations Unies sur la fin du sida, qui aura lieu du 8 au 10 juin à New York, aux États-Unis.

Trois tables rondes ont été organisées, durant lesquelles des intervenants du Belarus, du Brésil, du Kazakhstan et de Russie, ainsi que Ndaba et Kweku Mandela, ont dialogué en public sur des questions clés autour du VIH, notamment le VIH et le sport, le VIH et les médias de masse et les défis des campagnes publiques d'information actuelles sur le VIH.

La conférence a réuni 2 500 participants venus de 79 pays et donné lieu à plus de 350 présentations en séance plénière et parallèles. La déclaration finale de la conférence inclut la proposition du gouvernement de la Fédération de Russie d'organiser la sixième Conférence sur le sida en Europe de l'Est et en Asie centrale à Moscou en 2018.

Region/country

Related

Feature Story

Favoriser l'émancipation des femmes pour prévenir les infections à VIH en Afrique

05 avril 2016

05 avril 2016 05 avril 2016Une première version de cet article a été publiée sur UNESCO.org.

Quarraisha Abdool Karim vient de recevoir un prix décerné par L'Oréal et le Programme pour les Femmes et la Science de l'UNESCO pour sa contribution à la compréhension du VIH et pour son action en faveur de l'émancipation des femmes afin d'aider à la prévention du VIH en Afrique.

Mme Abdool Karim travaille dans la recherche sur le VIH depuis 25 ans et ses travaux ont apporté de nouvelles découvertes sur la manière dont l'épidémie de VIH se propage et touche les adolescentes et les jeunes femmes en Afrique. Son savoir scientifique et sa connaissance des personnes touchées par le VIH dans son Afrique du Sud natale, qui compte le plus grand nombre d'infections à VIH dans le monde, ont renforcé sa détermination à mettre la prévention du VIH entre les mains de femmes, en particulier les adolescentes et les jeunes femmes.

En 2002, au plus fort de la vague de déni du sida en Afrique du Sud, elle fonde avec son mari CAPRISA, le Centre du programme de recherche sur le sida en Afrique du Sud.

Mme Abdool Karim a mené des recherches sur un gel anti-VIH que les femmes pourraient utiliser avant, pendant et après un rapport sexuel. En 2010, l'étude CAPRISA 004 pilotée par Mme Abdool Karim avait montré qu'un gel contenant le médicament antirétroviral tenofovir réduisait le risque d'infection à VIH chez les femmes de 39 %. Aujourd'hui, elle continue d'étudier les possibilités de prévention du VIH qui apporteront aux femmes des populations les plus exposées au risque une protection durable contre le virus.

« Tant que nous n'aurons pas éradiqué le sida en découvrant un vaccin ou un remède, je serai convaincue que mon travail n'est pas fini », a déclaré Mme Abdool Karim.

Le Programme pour les Femmes et la Science a été créé en 1998 par la Fondation l'Oréal et l'UNESCO dans un but simple : veiller à ce que les femmes soient représentées équitablement à tous les niveaux dans la science. Chaque année, le prix du programme est décerné à cinq chercheuses émérites en reconnaissance de leur excellence scientifique et de leur capacité à emmener la communauté internationale dans des directions positives et productives.

« Je voudrais encourager les jeunes femmes qui se sentent motivées pour changer le monde et faire la différence à mener une carrière scientifique », a déclaré Mme Abdool Karim devant l'Académie des Sciences française, où elle a reçu son prix.

Related

Feature Story

Investir dans la sensibilisation et les services communautaires pour mettre fin à l'épidémie de sida

04 avril 2016

04 avril 2016 04 avril 2016Depuis le début de l'épidémie de sida, la société civile s'est retrouvée en première ligne dans la riposte au VIH, en exigeant l'accès au traitement et aux services anti-VIH, en appelant au respect des droits humains et en appuyant les services anti-VIH gérés par les communautés.

Aujourd'hui, le rôle de la société civile demeure plus pertinent que jamais, car le succès des efforts communautaires dans la fourniture de services anti-VIH, en particulier pour les populations les plus exposées, devient plus largement reconnu comme essentiel pour mettre fin à l'épidémie de sida.

Les efforts communautaires se sont avérés critiques pour relever bon nombre des principaux défis de la riposte au sida, notamment le fait d'atteindre les personnes les plus touchées par le VIH avec des services anti-VIH qui transforment leur vie et d'apporter un soutien pour l'observance du traitement et d'autres services de santé essentiels. L'engagement de la société civile a également été fondamental dans la mobilisation de nouvelles ressources, l'amélioration des programmes de lutte contre le VIH et les avancées sur les questions de droits humains.

Malgré la large reconnaissance du rôle important que jouent les communautés dans une riposte efficace au VIH, les organisations communautaires sont confrontées à de graves difficultés financières et nombre d'entre elles ferment leurs portes.

Au total, 40 % des organisations qui ont répondu à une récente enquête de l'ONUSIDA ont indiqué que leurs financements avaient baissé depuis 2013. Deux tiers d'entre elles s'attendent à une stagnation voire une diminution des financements pour l'avenir. La baisse des financements se traduit par un déclin dans les services communautaires : 89 % de celles qui ont signalé une diminution des fonds ont également indiqué qu'elles avaient dû limiter leurs services en conséquence.

Un investissement accru dans la délivrance de services basés sur la société civile et les communautés est fondamental dans le cadre de l'approche Accélérer la riposte. Les actions de proximité auprès des populations les plus touchées dans les pays à revenu faible et intermédiaire devraient augmenter pour atteindre environ 7,2 % du total des investissements d'ici 2020 et les besoins en ressources estimés pour la délivrance à base communautaire des traitements antirétroviraux devraient atteindre environ 3,8 % du total des investissements.

D'ici 2020, les investissements dans la mobilisation communautaire devraient être multipliés par trois, pour atteindre 3 % des ressources totales dans les pays à revenu faible et intermédiaire, afin d'aider la société civile à défendre les intérêts des communautés touchées par le VIH et de stimuler les ambitions, les financements et l'équité dans la riposte au sida. Les facilitateurs sociaux, notamment les actions de sensibilisation, la mobilisation politique, les réformes juridiques et politiques, les droits de l'homme, les communications publiques et la lutte contre la stigmatisation, devraient représenter 6 % du total des dépenses d'ici 2020.

L'ONUSIDA a publié deux nouveaux rapports qui soulignent l'importance de l'investissement dans l'action communautaire. Invest in Advocacy (Investir dans la sensibilisation) détaille les contributions importantes des acteurs communautaires et met en avant la nécessité d'accroître les investissements pour stimuler une riposte accélérée et plus équitable au VIH. Il indique également qu'un rapport de la Commission de l'ONUSIDA et du Lancet sur la fin de l'épidémie de sida décrit la sensibilisation comme un « bien public mondial » qui mérite un appui proportionnel à son importance.

Stronger Together (Plus forts ensemble) détaille quant à lui les faits probants qui montrent que les services fournis par les communautés parviennent à obtenir un effet d'échelle, délivrent des services de qualité et produisent des résultats. Le rapport se réfère aux recommandations de l'Organisation mondiale de la Santé et d'autres organismes qui appellent à un engagement accru des communautés afin de fournir toute une palette de services anti-VIH et autres services en lien avec la santé.*

Pour que les services dirigés par les communautés perdurent, il est essentiel que les organisations internationales, les partenaires de développement, les gouvernements, les bailleurs de fonds privés et d'autres partenaires augmentent leurs investissements dans la sensibilisation et les services communautaires pour pérenniser et étendre les services de lutte contre le VIH.

Le rôle crucial des ripostes communautaires figurera parmi les sujets mis en avant lors de l'audience de la société civile qui aura lieu le 6 avril à New York. Cette audience s'inscrit dans les préparatifs de la Réunion de haut niveau de l'Assemblée générale des Nations Unies sur la fin du sida, qui se tiendra du 8 au 10 juin au siège des Nations Unies à New York. Lors de cette audience, des représentants de la société civile du monde entier s'adresseront aux États membres des Nations Unies à propos des questions majeures de la riposte au sida, notamment la nécessité d'une augmentation des financements, le fait de ne laisser personne de côté, l'intégration, l'innovation et les partenariats entre les gouvernements, le secteur privé et les communautés.

* Ces nouveaux rapports s'appuient sur d'autres publications récentes, Communities deliver (Le rôle des communautés) et Community-based ART delivery (Délivrance communautaire des traitements antirétroviraux) qui contiennent davantage de détails sur la réussite des ripostes communautaires.

Related

Feature Story

L'EECAAC 2016 s'ouvre avec un appel urgent adressé à l'Europe de l'Est et à l'Asie centrale à accélérer la riposte pour mettre fin au sida

23 mars 2016

23 mars 2016 23 mars 2016La cinquième Conférence sur le sida en Europe de l'Est et en Asie centrale (EECAAC 2016) s'est ouverte le 23 mars à Moscou, en Russie, par des débats portant sur les mesures urgentes que les pays et les partenaires doivent prendre pour accélérer la riposte et mettre fin à l'épidémie de sida d'ici 2030.

Cette conférence de trois jours, qui est aussi le plus grand forum sur le VIH de la région, réunit plus de 2 000 militants, scientifiques, experts, professionnels de santé et travailleurs communautaires venus de plus de 70 pays. Ils échangeront ainsi leurs meilleures pratiques et stratégies de riposte au sida.

L'EECAAC 2016 va également s'appuyer sur les engagements pris en 2015 par les pays BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud) de contribuer au renforcement de la coopération internationale en appui aux efforts des pays pour atteindre leurs objectifs en matière de santé. Parmi ces derniers figure l'objectif de traitement 90-90-90 à atteindre d'ici 2020, essentiel pour mettre fin à l'épidémie de sida comme menace pour la santé publique d'ici 2030.

Dans son message officiel adressé aux participants à la conférence, Dmitry Medvedev, Premier ministre russe, a déclaré que « le problème de l'infection à VIH va bien au-delà de la sphère médicale, réunissant des partenaires multiples, depuis les professionnels de santé et les scientifiques jusqu'à la société civile, aux gouvernements et aux experts ».

Représentant le gouvernement russe, Olga Golodets, Vice-Premier ministre, a confirmé que la Fédération de Russie contribuait à l'effort mondial pour mettre fin à l'épidémie de sida. Elle a remercié l'ONUSIDA pour son dialogue constructif. « Je suis certaine qu'ensemble, nous pouvons arrêter l'épidémie de sida », a-t-elle déclaré.

Dans son discours d'ouverture de la conférence, le Directeur exécutif de l'ONUSIDA, Michel Sidibé, a fait part de son appui au renouvellement de l'engagement urgent ciblé sur la lutte contre l'épidémie de sida en Russie et dans toute la région. « Conformément aux Objectifs de développement durable et au principe de ne laisser personne de côté, nous devons avoir le courage d'examiner toutes les options politiques progressistes en Europe de l'Est et en Asie centrale. Une riposte urgente est nécessaire pour inverser la tendance des nouvelles infections à VIH dans la région et accélérer les actions pour mettre fin à l'épidémie de sida d'ici 2030 », a-t-il déclaré.

Veronika Skvortsova, Ministre de la Santé de la Fédération de Russie, a souligné que la Russie avait réussi à diviser par cinq le nombre d'enfants infectés par le VIH nés de mères vivant avec le VIH au cours des dernières années. « En 2006, le risque de transmission verticale du VIH était de 10,5 % (...). En 2015, les données indiquent qu'il n'était plus que de 2 %. 98 % des enfants sont donc nés en bonne santé », a déclaré Mme Skvortsova.

Anna Popova, Coprésidente de la conférence et Chef de l'Agence de santé publique russe Rospotrebnadzor, a exprimé l'espoir que l'EECAAC 2016 fasse perdurer la tradition d'un effort conjoint pour l'obtention de résultats concrets afin d'accroître rapidement la couverture des services de prévention et de traitement du VIH.

Yana Panfilova s'est exprimée au nom des adolescents vivant avec le VIH : « nous sommes prêts à devenir les leaders de demain qui créeront un monde où le VIH ne sera qu'un petit aspect de nos vies épanouies et productives ! ».

Plusieurs pays d'Europe de l'Est et d'Asie centrale font des progrès dans le sens de l'élimination de la transmission du VIH de la mère à l'enfant. On ne peut pourtant pas en dire autant en ce qui concerne la prévention des nouvelles infections à VIH. Selon les estimations, entre 2000 et 2014, les nouvelles infections à VIH sont passées de 100 000 à 140 000 par an dans la région. La faible couverture de traitement du VIH pour les personnes vivant avec le virus représente également un problème majeur pour la plupart des pays. Fin 2014, on estime que 1,5 million de personnes vivaient avec le VIH en Europe de l'Est et en Asie centrale, dont plus de 70 % en Russie.

Region/country

Related

Feature Story

La Cour d'Appel du Botswana confirme une décision rendue en faveur de l'enregistrement d'une organisation LGBTI

17 mars 2016

17 mars 2016 17 mars 2016Le 16 mars, la Cour d'Appel du Botswana a déclaré que le refus par le gouvernement de reconnaître officiellement LEGABIBO, une organisation de personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transsexuelles et intersexe (LGBTI), était contraire à la Constitution. La Cour d'Appel a ainsi confirmé le jugement rendu en novembre 2014 par la Cour suprême du Botswana dans cette affaire. Dans sa décision, la Cour d'Appel a mis en avant le rôle potentiel des organisations LGBTI dans la santé publique et les mesures de lutte contre le VIH et ordonné au Registre des sociétés de l'enregistrer.

Cette décision inédite vient clore une procédure en justice lancée il y a quatre ans, en février 2012, lorsque plusieurs personnes avaient déposé une demande d'inscription de LEGABIBO en tant qu'association régie par les lois du Botswana. Le gouvernement avait refusé cette demande en faisant valoir, entre autres, que les droits des personnes LGBTI n'étaient pas reconnus par la Constitution. Les militants avaient alors contesté cette décision devant les tribunaux.

En novembre 2014, la Cour suprême avait jugé que le refus du gouvernement d'enregistrer LEGABIBO constituait une violation du droit à la liberté d'expression, de réunion et d'association protégé par la Constitution du pays. C'était la première fois qu'une juridiction suprême africaine défendait ainsi la liberté de réunion et d'association pour les personnes LGBTI. Le gouvernement avait fait appel de la décision.

À la veille de la Réunion de haut niveau sur la fin du sida de l'Assemblée générale des Nations Unies, qui doit avoir lieu en juin, cette décision de la Cour d'Appel du Botswana souligne l'importance de faire avancer l'objectif zéro discrimination et de créer un espace juridique et politique pour la protection et l'implication des personnes LGBTI et des autres populations clés dans la riposte au sida.

La mission de LEGABIBO est de promouvoir la reconnaissance, l'acceptation et la protection de tous les droits humains de la communauté LGBTI au Botswana. L'un de ses principaux objectifs est de promouvoir la santé sexuelle au sein de la population LGBTI.

Region/country

Related

Feature Story

Un agenda pour atteindre zéro discrimination dans les soins de santé

01 mars 2016

01 mars 2016 01 mars 2016L'ONUSIDA et l'Alliance mondiale pour les personnels de santé lancent un Agenda pour atteindre zéro discrimination dans les soins de santé. Cet agenda défend la vision d'un monde où tout le monde, partout, pourra bénéficier de services de santé sans discrimination et dans lequel les professionnels de santé auront les moyens de proposer des services à tous sans discrimination.

Dans le monde, un grand nombre de personnes sont confrontées à des obstacles qui les empêchent d'accéder à des services de santé de qualité et de bénéficier du meilleur état de santé possible. Les raisons en sont diverses et varient en fonction des pays et des communautés. Même lorsque les services de santé sont disponibles et de bonne qualité, les personnes craignent souvent la stigmatisation et la discrimination ou en sont victimes, ce qui les empêche d'accéder aux services dont elles on besoin et auxquels elles ont droit.

Un nouveau rapport de l'organisation Asia Catalyst, rédigé en collaboration avec huit organismes à assise communautaire au Cambodge, en Chine, au Myanmar et au Vietnam, a recensé les pratiques discriminatoires ayant cours dans le secteur de la santé, particulièrement à l'encontre des personnes vivant avec le VIH. Ses conclusions évoquent des cas de dépistage du VIH non consenti, de divulgation de l'état sérologique sans l'accord du patient, de ségrégation, de surcoûts arbitraires imposés en raison de la séropositivité au VIH et d'avis médicaux défavorables à une grossesse et poussant à la stérilisation sur la seule base de la séropositivité au VIH.

Cet agenda propose un espace de collaboration entre les pays, l'Organisation mondiale de la Santé, l'ONUSIDA, d'autres organismes des Nations Unies et intergouvernementaux, les associations de professionnels de santé, la société civile, les milieux universitaires et d'autres acteurs, dans le but de prendre des mesures coordonnées pour atteindre l'objectif de zéro discrimination dans les soins de santé.

L'agenda donnera la priorité à des actions conjointes cohérentes dans trois domaines critiques :

-

Soutien politique : en renforçant l'engagement politique à travers la mobilisation de tous les groupes constitutifs, afin de consolider le caractère prioritaire de cet agenda à tous les niveaux.

-

Mise en œuvre : en favorisant l'intensification de la mise en œuvre d'actions efficaces pour parvenir à des soins de santé sans discrimination.

-

Responsabilisation : en encourageant la création de cadres de suivi et d'évaluation et de mécanismes pour collecter des données probantes, contrôler les avancées et assurer la responsabilité.

Le plan d'action décrit sept priorités, dont les suivantes : constituer et échanger données probantes et meilleures pratiques ; définir des normes ; assurer l'engagement réfléchi des personnes les plus touchées par la discrimination au moyen du développement, de la mise en œuvre et du suivi des politiques et des programmes ; et renforcer le leadership des associations de professionnels de santé.

Une communauté virtuelle sur les pratiques dans ce domaine a été créée afin de mobiliser davantage de partenaires autour de cette vision partagée et du plan d'action ; pour y participer, écrire à l'adresse ghwa@who.int.

Quotes

« La non-discrimination dans le secteur de la santé est urgente pour mettre fin à l'épidémie de sida, et il est tout à fait possible d'y arriver. Les États membres ont l'obligation légale d'assurer la non-discrimination. C'est aussi une condition sine qua non pour une politique de santé publique sensée. Il est possible d'éliminer la discrimination au moyen d'un agenda réaliste, avec des efforts conjoints et des programmes ayant la bonne échelle et la portée adéquate. C'est le moment ou jamais d'agir. »

« Atteindre l'objectif de zéro discrimination dans le secteur de la santé va de pair avec le développement d'institutions et de systèmes capables de fournir des services équitables, centrés sur les individus. Fondamentalement, cela nécessite l'accès à des professionnels de santé correctement formés et encadrés, possédant un ensemble minimum de compétences de base. »

« Les personnes vivant avec le VIH, notamment les jeunes, les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, les personnes transsexuelles, les personnes pratiquant le commerce du sexe et les consommateurs de drogues, doivent lutter pour être écoutées et respectées dans les cliniques et les hôpitaux. Les données de l'Indice de stigmatisation provenant de plus de 65 pays et portant sur plus de 65 000 personnes vivant avec le VIH interrogées montrent que 10 à 40 % d'entre elles ont été confrontées à un refus de soins par des professionnels de santé. De manière plus positive, l'Indice de stigmatisation a débouché sur des partenariats conclus avec des hôpitaux, des régimes de santé et des ministères afin de mettre en place des actions programmatiques et politiques en réponse à ces discriminations. Ces programmes doivent être élargis de manière à ce que tout le monde puisse accéder à des services sans préjugés. »

Related

Feature Story

« J'ai des droits » : une exposition photo qui raconte la vie des personnes transsexuelles au Pérou

22 février 2016

22 février 2016 22 février 2016Les personnes transsexuelles sont souvent confrontées à la violence, au chômage et à la pauvreté, victimes de l'ignorance et des préjugés. La stigmatisation et la discrimination exposent les femmes transsexuelles à un risque supérieur d'infection par le VIH.

Tous les individus sont égaux et personne ne devrait être victime de discrimination pour quelque raison que ce soit. « Dans notre pays, il faudra faire beaucoup d'efforts pour que cette affirmation devienne une réalité », a déclaré le Médiateur du Pérou, Eduardo Vega Luna, en réaction à la situation. Il a toutefois appelé à organiser « davantage de campagnes de sensibilisation pour encourager les citoyens à regarder vers l'avenir avec espoir et sans violence ni discrimination ».

Une action de ce genre a été récemment organisée par des agences des Nations Unies au Pérou, notamment l'ONUSIDA, le PNUD, le HCDH et le Centre d'information des Nations Unies, avec le concours d'organisations de la société civile telles que PROMSEX, IESSDEH, le Centre d'études interdisciplinaires sur la sexualité, le sida et la société de l'Université Cayetano Heredia, de personnes transsexuelles, de la Fondation Magnum et de l'Union européenne. Une exposition intitulée « Yo tengo derechos », « J'ai des droits », présentait des photographies réalisées par Danielle Villasana, photojournaliste primée dont l'œuvre se concentre sur les questions de genre, d'identité, de santé et de politique sociale. Récemment diplômée de l'Université du Texas à Austin, elle travaille avec les communautés transsexuelles depuis 2012.

Les photos de l'exposition, qui s'inscrit dans le cadre de la campagne Libres et égaux des Nations Unies, laquelle défend l'égalité pour les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transsexuelles, mettent en scène des personnes transsexuelles avec leurs collègues et les membres de leur famille dans leur vie quotidienne d'étudiants, d'artistes, de professionnels et de militants. Dans leurs témoignages pour l'exposition, ces personnes transsexuelles parlent de bonheur, d'amour et de la manière dont elles font face à leurs problèmes quotidiens.

María del Carmen Sacasa, Coordinatrice résidente des Nations Unies au Pérou, a déclaré : « Pour nous, le principal thème en matière de droits humains, c'est la non-discrimination. Ce n'est pas un problème d'ordre mineur, en particulier pour ce qui concerne les personnes transsexuelles, qui sont rejetées dans de nombreux domaines ».

L'exposition a permis de rappeler aux gens l'un des principes fondamentaux des droits de l'Homme : la discrimination est inacceptable.