Feature Story

L'ONUSIDA nomme l'ancien président des Îles Fidji ambassadeur itinérant de l'ONUSIDA lors de la Journée mondiale de lutte contre le sida 2015

01 décembre 2015

01 décembre 2015 01 décembre 2015Les Îles Fidji ont fait preuve de leadership et d'engagement importants pour la riposte au VIH. A l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre le sida 2015, l'ONUSIDA a nommé l'ancien président du pays, Ratu Epeli Nailatikau, ambassadeur itinérant de l'ONUSIDA pour le Pacifique. L'annonce a été faite par Jan Beagle, Directrice exécutive adjointe de l'ONUSIDA, lors d'une cérémonie à l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre le sida à Suva en présence de représentants du gouvernement, de la société civile et d'organisations internationales.

« Les Îles Fidji ont des leçons importantes à partager dans un certain nombre de domaines, y compris le leadership, la multisectorialité, l'intégration et le partenariat, qui peuvent profiter à la région, et au-delà, alors que nous nous efforçons d'atteindre l'objectif de mettre fin au sida d'ici 2030 », a déclaré Mme Beagle. « Son Excellence Ratu Epeli Nailatikau a été un ardent défenseur et en première ligne de ces efforts en soutenant la riposte au VIH et l'inclusion significative des populations clés. »

En s'appuyant sur son expérience et ses années d'engagement, M. Epeli Nailatikau aidera à mobiliser le soutien politique pour la stratégie Accélérer de l'ONUSIDA dans la région ; il s'agit d'accélérer les investissements d'anticipation budgétaire au cours des cinq prochaines années comme une étape cruciale vers la fin de l'épidémie de sida comme une menace de santé publique d'ici 2030. Dans son nouveau rôle d'ambassadeur itinérant de l'ONUSIDA, il travaillera également avec l'ONUSIDA pour aider à garantir que les droits humains des personnes vivant avec le VIH et des populations clés plus exposées au risque du VIH soient protégés et respectés, et que les jeunes, les femmes et les filles et les personnes vivant avec et affectées par le VIH soient engagés de façon judicieuse dans la riposte au VIH.

À l'exception de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, la prévalence du VIH est faible à travers le Pacifique. Toutefois, une combinaison de facteurs pourrait conduire à une augmentation de l'épidémie de VIH dans la région. Ils incluent la migration et la mobilité généralisées, des niveaux élevés de multiples partenaires sexuels, un grand nombre de cas d'infections sexuellement transmissibles (IST) non traités, la faible connaissance sur le VIH et les IST, des niveaux élevés de relations sexuelles transactionnelles et des niveaux importants de violence conjugale. La stigmatisation et la discrimination envers les populations les plus exposées au risque d'infection par le VIH est également élevé.

L'ancien Président Ratu Epeli Nailatikau déclare, « Pour en arriver là où nous devons être, je crois qu'il est temps d'accélérer la riposte au VIH. Comme ambassadeur itinérant de l'ONUSIDA, je vais travailler sans relâche pour mettre fin à l'épidémie de sida, non seulement dans les Îles Fidji, mais dans tout le Pacifique. Vous pouvez compter sur moi. »

Region/country

Related

Feature Story

ONU-Habitat et l'ONUSIDA présentent Mettre fin à l'épidémie de sida : l'avantage des villes au Sommet Africités

30 novembre 2015

30 novembre 2015 30 novembre 2015Selon un rapport de l'ONU-Habitat et de l'ONUSIDA, les villes ont un rôle primordial à jouer pour accélérer la fin de l'épidémie de sida d'ici 2030.

Mettre fin à l'épidémie de sida : l'avantage des villes a été présenté lors du Sommet Africités qui s'est tenu à Johannesburg, Afrique du Sud. Le sommet, organisé tous les trois ans, indique un moment critique alors que les villes entrent dans la nouvelle ère des Objectifs de développement durable.

A la veille de la Journée mondiale de lutte contre le sida, il a été annoncé que plus de 150 villes ont signé la Déclaration de Paris pour engager leurs villes à mettre fin à l'épidémie de sida d'ici 2030. Le rapport souligne que les villes et les zones urbaines sont particulièrement touchées par le VIH ; au niveau mondial, plus d'un quart de toutes les personnes vivant avec le VIH vivent dans les 200 villes les plus touchées par l'épidémie.

« L'initiative Les villes s'engagent aidera les dirigeants et les communautés urbaines à saisir cette opportunité », a déclaré Alioune Badiane, Directeur des programmes ONU-Habitat. « Accélérer la riposte au sida signifie accélérer le rythme pour prévenir les infections à VIH et les décès liés au sida Cela veut dire qu'il faut être concentré et travailler avec les communautés fragiles, en utilisant des méthodes connues pour leur efficacité. »

Le rapport souligne que les leaders urbains ont une occasion unique de saisir le dynamisme, l'innovation et la force transformatrice de la riposte au sida, non seulement pour élargir les services anti-VIH dans les villes, mais aussi relever d'autres défis urbains, y compris l'exclusion sociale, les inégalités et l'extrême pauvreté.

« Les villes s'engagent signifie une action accélérée et je ne vois pas de meilleur endroit que le Sommet Africités pour encourager les dirigeants à s'engager pour mettre fin au sida d'ici 2030 », a déclaré Annemarie Hou, Chef de la Communication et Sensibilisation mondiale à l'ONUSIDA. « Nous comptons sur les villes pour prendre l'initiative dans l'innovation de nouveaux systèmes de prestation de santé pour atteindre les personnes qui risqueraient autrement d'être laissées pour compte. »

Dans près de la moitié (94) des 200 villes les plus touchées, le VIH se transmet principalement par des rapports hétérosexuels non protégés. Dans les 106 villes restantes, le commerce du sexe, les rapports sexuels non protégés entre les hommes et la consommation de drogues injectables sont les principaux moteurs de l'épidémie. Dans la région Asie-Pacifique, on estime qu'environ 25% de toutes les personnes vivant avec le VIH vivent dans 31 grandes villes, tandis qu'en Europe occidentale et centrale 60% de toutes les personnes vivant avec le VIH vivent dans seulement 20 villes.

Selon le nouveau rapport, les données provenant de 30 pays qui ont fait des enquêtes sur la population auprès des ménages représentatifs au niveau national montrent que la prévalence du VIH chez les personnes de 15 à 49 ans vivant en milieu urbain est plus élevée que chez celles qui vivent dans les zones rurales dans la plupart des pays.

Partenaires

Region/country

Related

Feature Story

L'héritage de Robert Carr pour militer en faveur des groupes marginalisés et vulnérables continue

23 novembre 2015

23 novembre 2015 23 novembre 2015La riposte mondiale au sida exige de mettre l'accent sur les personnes qui ne bénéficient pas des services essentiels, les endroits qui sont les plus durement touchés et les personnes qui portent le poids de l'inégalité sociale. Toute la vie professionnelle de Robert Carr en tant que travailleur social, universitaire, défenseur et militant a été consacrée à montrer ce chemin dans les Caraïbes et dans le monde.

Le 10 novembre, Michel Sidibé, Directeur exécutif de l'ONUSIDA, a visité les bureaux de la Caribbean Vulnerable Communities Coalition de Kingston, Jamaïque, fondée par M. Carr en 2004, où il a rendu hommage à M. Carr, décédé en 2011 et s'est réengagé à poursuivre son héritage. Mettre fin au sida comme menace de santé publique ne serait pas possible sans investissements concrets dans la lutte contre l'exclusion sociale et la promotion des droits humains, a déclaré M. Sidibé.

M. Sidibé a dit, « Je vais toujours chérir la mémoire de Robert Carr parce qu'il nous a fait comprendre que nous ne pourrons jamais mettre fin à l'épidémie de sida si nous ne nous occupons pas des personnes qui sont exclues. »

M. Carr était l'un des anciens présidents du Forum mondial sur les HSH et le VIH et de la Coalition mondiale sur les femmes et le sida. A divers moments, il a été directeur du programme politique et de défense du Conseil international des ONG de lutte contre le sida et d'un des membres du Groupe de référence sur le VIH et les droits de l’homme ainsi que de la délégation de l'organisation non gouvernementale au Conseil de Coordination du Programme de l'ONUSIDA.

Dans les Caraïbes, il a mobilisé des partenaires dans le but d'aborder les préjugés profondément ancrés qui ont exclu et souvent criminalisé des populations, les poussant loin des services anti-VIH.

Carolyn Gomes, présidente de la Caribbean Vulnerable Communities Coalition a déclaré « La vision de Robert commence à prendre forme. » Elle a souligné plusieurs aspects du travail de l'organisation, y compris l'aide pour renforcer la Coalition caribéenne des professionnel(les) du sexe en collaboration avec le Forum caribéen pour la libération et l'acceptation des genres et des sexualités et l'émergence de soutien aux groupes transgenres dans les différents pays.

« Nous essayons de poursuivre l'héritage spécial de Robert, sa subversion », a déclaré Mme Gomes. « Il a dit la vérité au pouvoir, mais il avait aussi du cœur et l'insistance pour que les voix soient entendues. »

Au cours de la visite, M. Sidibé a rendu hommage aux parents de M. Carr, Peter et June Carr. On lui a offert le livre Who cares ? The economics of dignity dont M. Carr est co-auteur, qui appelle à mettre davantage l'accent sur les personnes qui apportent des soins et un appui aux personnes vivant avec le VIH.

M. Sidibé a réaffirmé son engagement envers le Fonds Robert Carr pour les réseaux de la société civile qui vise à renforcer la collaboration internationale et apporter un financement aux réseaux de la société civile qui aident les populations insuffisamment desservies. Les organisations communautaires, a-t-il souligné, sont essentielles pour atteindre les objectifs de la stratégie Accélérer.

Region/country

Related

Feature Story

Le réseau des personnes vivant avec le VIH en République de Corée ouvre ses portes à Séoul

10 novembre 2015

10 novembre 2015 10 novembre 2015Munsu vit avec le VIH depuis 20 ans et a joué un rôle actif dans le mouvement de lutte contre le sida en République de Corée. Toutefois, comme des milliers de personnes dans sa situation, il n'a pas partagé sa séropositivité avec sa famille parce qu'il a peur de leur réaction et de l'isolement social qu'un tel aveu pourrait sans doute provoquer.

Il est trop conscient de la stigmatisation et de la discrimination subie par les personnes séropositives au VIH dans son pays.

Munsu est l'un des membres fondateurs du réseau coréen des personnes vivant avec le VIH / sida (KNP +), une organisation basée à Séoul comptant quelques 2 000 membres, créée en 2011 pour fédérer cinq organisations existantes en une seule et donner une voix concertée et connectée à la communauté séropositive du pays. Le 30 Octobre 2015, après plusieurs années d'efforts, KNP + a ouvert son premier siège et espace communautaire officiels.

Une épidémie de peur

Selon les Centers for Disease Control and Prevention coréens, il ya plus de 10 000 personnes vivant avec le VIH dans le pays. L'épidémie de la République Corée est fortement concentrée parmi les hommes homosexuels en milieu urbain, avec les hommes représentant 92% de toutes les infections à VIH depuis que la collecte des données a débuté en 1985.

Malgré la faible prévalence du VIH du pays, la peur du VIH est un problème. Une enquête nationale menée en 2005 a révélé que seulement la moitié des personnes interrogées prendrait soin d'un membre de la famille si il ou elle était séropositif. Les rapports indiquent également que la phobie du VIH est présente dans les établissements de santé.

Lors de l'événement au centre communautaire KNP + Minji Kim, un jeune médecin et bénévole de KNP +, a partagé l'ignorance envers le VIH qu'elle a rencontré lors de ses études de médecine. « L'un de nos cours abordait le sida et j'ai été choquée par les réactions de mes camarades de classe», a déclaré Minji. « Ils s'amusaient et se moquaient des personnes vivant avec le VIH. Je savais que je devais faire quelque chose pour changer cela. »

Munsu pense que l'une des raisons pour laquelle le VIH est si redouté dans la société coréenne est qu'il est lié à l'homosexualité, la sexualité transgenre et d'autres questions considérées de manière négative. Cette « double peine » d'exclusion, a-t-il dit, oblige de nombreuses personnes vivant avec le VIH à être isolées, en particulier de leur famille.

Comme l'attachement aux proches est particulièrement fort dans la société coréenne, le rejet par les membres de la famille peut signifier que de nombreuses personnes vivant avec le VIH sont abandonnées et séparées des événements sociaux. Cette situation va jusqu'à la fourniture de soins de santé, a-t-il noté. « De nombreuses personnes vivant avec le VIH ne peuvent pas être admises à l'hôpital car elles n'ont pas de membre de leur famille responsable pour eux, pour être leur soignant. Cela est essentiel en Corée si vous voulez les services médicaux », a déclaré Munsu.

Surmonter la stigmatisation est une priorité

Comme la stigmatisation dans la vie quotidienne est l'une des principales préoccupations les plus cités par les membres du KNP + l'organisation et ses partenaires donnent la priorité aux efforts pour y répondre. Avec son siège permanent en place, KNP + se prépare à compiler le premier Index des personnes vivant avec le VIH en Corée.

L'initiative Index de la stigmatisation est une collaboration entre le Réseau mondial des personnes vivant avec le VIH, la Communauté internationale des femmes vivant avec le VIH / sida et l'ONUSIDA. L'initiative vise à documenter la stigmatisation et la discrimination liées au VIH et à fournir un mécanisme permettant de comparer les expériences dans différents contextes et à travers le temps. Les résultats seront utilisés pour plaider en faveur d'un changement et de progrès pour redresser la situation. L'Index de la stigmatisation est également important car il responsabilise les personnes vivant avec le VIH dans le processus, en les impliquant directement dans la conception, le déploiement et les phases d'analyse. Cette approche participative est menée par les organisations de personnes vivant avec le VIH avec le soutien des partenaires internationaux et nationaux.

L'Index de la stigmatisation sera réalisé en 2016. Une équipe de recherche pour superviser son développement et le déploiement est prévu pour être opérationnel en janvier 2016.

KNP + est optimiste que les résultats de l'Index de la stigmatisation influenceront les politiques, en particulier autour des droits humains, amélioreront les programmes de soutien psychosocial pour les personnes vivant avec le VIH et intensifieront l'utilisation des services en leur rendant la tâche plus facile pour se faire connaitre. L'organisation espère également utiliser les données recueillies pour élaborer une campagne nationale de stigmatisation zéro qu'elle prévoit de lancer en 2017. Le plus important pour l'organisation est que l'Index de la stigmatisation devrait ouvrir un dialogue depuis trop longtemps absent sur la suppression de la peur profonde du VIH dans la société coréenne.

Steve Kraus, Directeur de l'équipe de soutien régional de l'ONUSIDA pour l'Asie et le Pacifique, a applaudi l'organisation pour faire avancer l'Index de la stigmatisation, déclarant qu'il est un outil clé dans le changement pour les personnes vivant avec et affectées par le VIH.

« Notre expérience dans tous les pays de notre région qui avancent dans la compilation de l'Index de la stigmatisation montre que des choses remarquables se produisent, qu'un plus grand dialogue et la compréhension se mettent en place et qu'un espace pour la mobilisation politique est créé », a déclaré M. Kraus. « Il sert également à défendre les budgets, les politiques, les programmes et surtout à toucher la communauté et faire en sorte que personne ne soit laissé pour compte, et tout le monde se sent inclus dans la riposte nationale. »

Region/country

Related

Feature Story

Partenariat et solutions collectives pour une riposte durable au sida

30 octobre 2015

30 octobre 2015 30 octobre 2015Le Conseil de coordination du Programme de l'ONUSIDA a appelé à une solidarité mondiale renforcée et à une responsabilité partagée pour mettre fin à l'épidémie de sida d'ici 2030, à l'occasion d'une session thématique organisée le 28 octobre à Genève, en Suisse.

Cette session thématique, qui s'inscrit dans le cadre de la 37e réunion du Conseil, a rassemblé d'éminents intervenants représentant les gouvernements, la société civile, le secteur privé et la communauté internationale afin d'éclairer la discussion autour d'une riposte durable au sida.

Dans son discours d'ouverture, Ibrahim Assane Mayaki, Secrétaire exécutif de l'Agence de planification et de coordination du Nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique (NEPAD), a déclaré que le mécanisme de gouvernance original qui a permis le succès de la riposte au sida devait être reproduit dans les questions de santé plus larges.

Les participants ont admis qu'il ne sera possible d'atteindre les objectifs liés au sida des ODD (Objectifs de développement durable) des Nations Unies qu'à travers une approche d'accélération financée en conséquence, équitable et qui réponde aux besoins des populations les plus exposées au risque d'infection à VIH.

Ces dernières années, plusieurs pays ont augmenté leurs investissements nationaux dans la lutte contre le sida à travers différents mécanismes, notamment des taxes, et concentré leurs ressources sur les programmes à fort impact. Cependant, pour atteindre l'objectif de traitement 90-90-90 d'ici 2020, des fonds supplémentaires d'un montant significatif seront nécessaires.

Les participants ont reconnu que les ripostes communautaires occupent une place centrale dans la gouvernance et la mise en œuvre de la riposte au sida et qu'il est essentiel d'assurer la participation effective de la société civile, des personnes vivant avec le VIH et des autres populations clés à l'élaboration des politiques.

« Il n'y aura pas d'investissements stratégiques dans les ripostes communautaires sans changements structurels dans la manière dont les gouvernements et les donateurs attribuent les fonds. Nous avons besoin d'une approche systématique pour garantir que les fonds atteignent bien les groupes communautaires », a expliqué Alessandra Nilo, Cofondatrice et Directrice exécutive de Gestos, une organisation de lutte contre le sida basée au Brésil. « Les indices d'inclusion, d'émancipation de toutes les personnes, de transparence, de promotion et de garantie des politiques basées sur les droits seront fondamentaux », a-t-elle ajouté.

En clôturant la session, Luiz Loures, Directeur exécutif adjoint de l'ONUSIDA, a noté que la clé de la réussite des objectifs des ODD se trouve dans l'innovation dans les moyens de mise en œuvre. Renforcer les éléments de responsabilité partagée qui assurent le financement et consolider la gouvernance afin de garantir l'efficacité seront des facteurs critiques pour parvenir au terme de l'épidémie de sida sans laisser personne de côté.

Related

Empowering youth to lead Togo’s HIV response

Empowering youth to lead Togo’s HIV response

31 octobre 2024

Feature Story

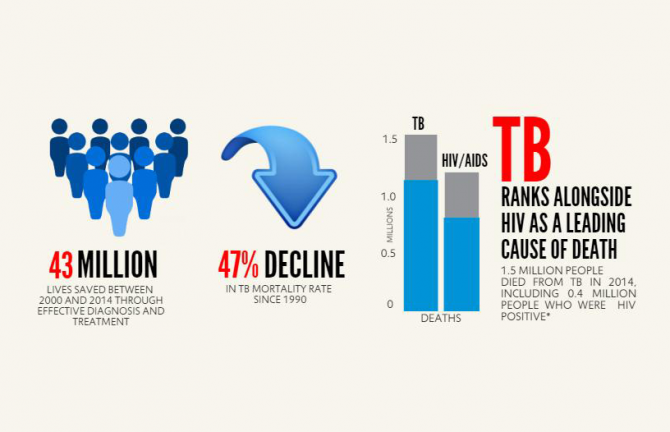

Malgré une baisse spectaculaire des décès, la tuberculose reste une maladie mortelle importante dans le monde

30 octobre 2015

30 octobre 2015 30 octobre 2015Le taux mondial de décès par tuberculose a été quasiment divisé par deux depuis 1990, mais plus de 4 000 personnes continuent de mourir chaque jour de cette maladie évitable, indique le Rapport 2015 sur la lutte contre la tuberculose dans le monde (en angles) de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), publié le 28 octobre.

La tuberculose, comme le VIH, est une cause majeure de décès, avec 1,5 million de personnes décédées de cette maladie en 2014, dont 400 000 étaient séropositives au VIH.

« Le rapport montre que le contrôle de la tuberculose a eu un impact extraordinaire en termes de vies sauvées et de patients guéris. Ces avancées sont encourageantes, mais si le monde veut mettre fin à cette épidémie, il doit étendre les services et surtout investir dans la recherche. »

Margaret Chan, Directrice générale de l'OMS

Des succès notables ont été enregistrés dans la riposte à la tuberculose et 43 millions de vies ont été sauvées ces 15 dernières années grâce à l'efficacité des diagnostics et des traitements. L'objectif du Millénaire pour le développement visant à maîtriser l'épidémie et à inverser la tendance dans l'incidence de la tuberculose d'ici 2015 a été atteint à la fois à l'échelle mondiale et dans 16 des 22 pays où se concentrent 80 % des cas.

Selon la Directrice générale de l'OMS Margaret Chan : « Le rapport montre que le contrôle de la tuberculose a eu un impact extraordinaire en termes de vies sauvées et de patients guéris ». Elle nuance toutefois ses propos : « Ces avancées sont encourageantes, mais si le monde veut mettre fin à cette épidémie, il doit étendre les services et surtout investir dans la recherche ».

En plus de ces investissements accrus, de nouveaux diagnostics, vaccins et médicaments doivent être développés et le financement doit être amélioré. Le rapport indique que la principale cause des défauts de dépistage et de traitement est un manque considérable de financements, qui se sont élevés à 1,4 milliard de dollars en 2015, sur les 8 milliards de dollars nécessaires pour mettre en œuvre les programmes de lutte contre la tuberculose.

Le financement revêt également un caractère critique pour le mouvement ambitieux consistant à passer de la maîtrise de la maladie à la fin de l'épidémie mondiale de tuberculose, qui doit commencer en 2016. Les États membres de l'OMS ont désormais adopté la Stratégie pour mettre fin à la tuberculose, qui prévoit une feuille de route destinée aux pays pour la réduction de l'incidence de la tuberculose de 80 % et des décès de 90 % d'ici 2030, tout en veillant également à ce que les familles ne soient pas accablées par les dépenses dues à la maladie.

« Mettre fin à l'épidémie de tuberculose fait désormais partie de l'agenda des Objectifs de développement durable », a déclaré Eric Goosby, Envoyé spécial du Secrétaire général des Nations Unies pour la tuberculose. « Si nous voulons y arriver, nous aurons besoin de beaucoup plus d'investissements, à un niveau adapté à une telle menace mondiale. Nous devrons aussi avancer sur la couverture maladie universelle et la réduction de la pauvreté. Notre volonté est que les communautés les plus vulnérables du monde entier soient les premières à bénéficier de nos efforts, et non les dernières ».

Related

Feature Story

Problème mondial de la drogue : vers une approche centrée sur les personnes

22 octobre 2015

22 octobre 2015 22 octobre 2015Avant la session des Nations Unies de l'Assemblée générale (UNGASS) sur le problème mondial de la drogue qui aura lieu à New York en avril 2016, des hauts représentants de plusieurs organismes des Nations Unies ont pris part à une perspective de parties prenantes multiples de haut niveau à Genève, Suisse. L'objectif de l'événement était d'explorer les moyens de transformer le système de contrôle des drogues courantes dans une réponse mesurable qui est centrée sur les personnes et ancrée dans le respect des préoccupations de santé publique et des droits de l'homme.

La réunion, co-organisée et co-présidée par la Suisse et la Colombie, a couvert plusieurs thèmes clés qui seront encore débattus lors des consultations préparatoires de la Commission sur les stupéfiants à Vienne dans la période de préparation de l'UNGASS.

Lors de la présentation des participants, l'ambassadeur de Suisse auprès des Nations Unies à Genève a déclaré que les parties prenantes avaient déjà démontré leur engagement à explorer la question mondiale des drogues à travers le prisme des droits de l'homme et de la santé publique.

« Nous voulons continuer à bâtir sur cet élan en réitérant notre engagement pour les politiques en matière de drogues qui sont centrées sur les personnes tout en soulignant le lien puissant entre les droits de l'homme et la santé publique », a déclaré l'ambassadeur Alexandre Fasel.

Dans sa contribution au débat, le Directeur exécutif de l'ONUSIDA, Michel Sidibé, a déclaré qu'il était crucial que la santé publique soit au cœur des futures politiques de justice pénale en matière de drogues.

« La criminalisation des personnes qui consomment des drogues alimente l'épidémie de VIH, » a déclaré M. Sidibé, « Dans la riposte au sida, laisser de côté les personnes qui consomment des drogues, alors que nous savons ce qui fonctionne, est une injustice. L'investissement dans la réduction des risques est un facteur essentiel dans la politique efficace en matière de drogues ; non seulement il sauve des vies, mais il est également rentable. Tout le monde a le droit à la santé ».

Les stratégies de réduction des risques, comme le traitement substitutif aux opiacés (TSO) et les programmes aiguilles et seringues, ont fait leurs preuves dans plusieurs pays dont l'Australie, les Pays-Bas, le Portugal et la Suisse. Toutefois, moins d'un tiers des pays fournissent des programmes aiguilles et seringues pour les personnes qui consomment des drogues injectables. Les personnes qui consomment des drogues injectables sont 28 fois plus susceptibles d'être infectées par le VIH que la population générale. Seuls 14% des personnes qui consomment des drogues injectables vivant avec le VIH ont accès aux médicaments antirétroviraux.

Le Directeur exécutif adjoint de l'ONUDC, Aldo Lalé-Demoz, participant également à cet événement, a souligné que les considérations de santé publique n'ont pas été assez importantes dans la politique internationale sur les stupéfiants et dans le système de justice pénale.

« Les besoins de la santé publique n'ont pas été suffisants dans la politique internationale sur les stupéfiants et dans le système de justice pénale », a-t-il déclaré. « L'accès à la prévention du VIH, aux traitements et aux soins pour les personnes qui consomment des drogues est bien en deçà de ce qui est nécessaire. »

De nombreux participants ont souligné que l'UNGASS a présenté une occasion historique de refonte de la réponse internationale au problème mondial de la drogue.

« Alors que nous sommes au seuil d'une nouvelle année pour UNGASS, nous avons une occasion unique dans une génération pour rééquilibrer les politiques internationales sur les stupéfiants et mettre davantage l'accent sur la santé publique, la prévention, à assurer le traitement, les soins et la réduction des risques. » a déclaré Marie- Paule Kieny, Directeur général adjoint de l'Organisation mondiale de la santé.

Dans un message vidéo spécial, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme, Zeid Ra'ad Al-Hussein, a appelé les États à envisager la décriminalisation de la possession et de l'usage des stupéfiants et d'établir des réponses plus fortes en matière de santé publique comme cela a été recommandé par le Rapporteur spécial de l'ONU sur le droit à la santé.

« La criminalisation de la possession et de l'utilisation de drogues provoque d'importants obstacles au droit à la santé », a déclaré M. Ra'ad Al-Hussein. « Les consommateurs de drogues peuvent légitimement craindre d'être arrêtés ou emprisonnés s'ils cherchent des soins de santé. Ils peuvent même être découragés s'ils cherchent à s'informer sur les pratiques sûres de consommation de drogues. »

Les intervenants ont également convenu de la nécessité pour des stratégies alternatives de développement qui ont permis des moyens de subsistance durables pour réduire la dépendance sur le crime organisé, le trafic de stupéfiants et la production de drogue.

Etaient également présents dans le groupe d'intervenants l'Ambassadeur de Colombie auprès de l'Organisation des Nations Unies à Genève, Beatriz Londoño Soto, le président de l'International Drug Policy Consortium, Mike Trace et, apparaissant par liaison vidéo à partir de New York, Thomas Gass, Sous-Secrétaire général des Nations Unies à la coordination des politiques et aux affaires inter institutions.

Le débat de haut niveau a eu lieu alors qu'un groupe de plus de 120 responsables des autorités de justice et de police aux États-Unis a appelé à ce que moins de personnes soient emprisonnées pour des délits mineurs, y compris la possession et l'utilisation de petites quantités de drogue.

Les leaders des autorités de justice et de police pour la réduction de la criminalité et de l'incarcération ont déclaré que de nombreux détenus pour des délits mineurs tels que le vol à l'étalage et la possession de petites quantités de drogue nécessitent des soins et des traitements qui ne sont pas disponibles dans les prisons.

Related

Feature Story

Vingtième anniversaire de l'Accord historique sur les ADPIC : innovation et accès aux médicaments

02 octobre 2015

02 octobre 2015 02 octobre 2015Il y a tout juste 20 ans, l'Accord de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) fixait des normes internationales pour la protection de la propriété intellectuelle. L'Accord sur les ADPIC a induit des changements significatifs en matière de propriété intellectuelle, avec des implications profondes pour le secteur pharmaceutique.

Le 2 octobre, à l'occasion du Forum public 2015 de l'OMC, Trade Works, l'ONUSIDA, Médecins Sans Frontières (MSF), le Mouvement populaire pour la Santé et Third World Network ont organisé une session pour débattre des évolutions qui ont eu lieu depuis l'adoption de l'Accord sur les ADPIC et de son impact sur l'accès aux médicaments dans les pays en développement.

Cet événement a aussi permis d'étudier les problèmes et les opportunités dans le contexte de la santé publique. Mariangela Simão, Directrice du Département Droits, sexospécificité, prévention et mobilisation communautaire de l'ONUSIDA, a souligné l'importance de discuter de l'accès aux médicaments dans le cadre des Objectifs de développement durable récemment adoptés. « La communauté internationale doit trouver un régime équilibré en matière de propriété intellectuelle, qui œuvre dans le sens de l'accomplissement des objectifs sur la santé, y compris l'accès à l'innovation, comme le recommande la Commission mondiale sur le VIH et le droit », a déclaré Mme Simão.

Les participants ont évoqué les résultats de l'application de la Déclaration de Doha de l'OMC sur l'Accord sur les ADPIC et la santé publique de 2001, une évolution historique pour amoindrir l'impact de la protection de la propriété intellectuelle sur la santé publique. Selon Ellen ‘t Hoen, l'emploi de certains mécanismes prévus par la Déclaration de Doha « a permis à des agences internationales comme l'UNICEF et UNITAID de fournir des médicaments génériques abordables aux pays les moins développés sans entrave juridique, puisque ces pays bénéficient d'une dérogation sur les ADPIC pour les produits pharmaceutiques ».

Préserver les espaces d'action politique ouverts par la Déclaration de Doha pour les pays les moins développés sera l'une des questions centrales abordées lors de la prochaine réunion du Conseil sur les ADPIC qui doit avoir lieu plus tard ce mois-ci à Genève, en Suisse.

Malgré les opportunités offertes par les flexibilités inscrites dans l'Accord sur les ADPIC, les pays sont encore confrontés à des difficultés lorsqu'ils tentent d'en profiter. De nouvelles dispositions dans les accords de libre-échange bilatéraux et régionaux qui vont au-delà de ce qui est établi dans le cadre des ADPIC restreignent encore plus les espaces d'action politique pour l'emploi de ces flexibilités.

Les participants ont également examiné les tendances en matière de propriété intellectuelle dans la promotion de l'innovation au sein du secteur de la santé depuis l'adoption de l'Accord sur les ADPIC. Hu Yuanqiong, Conseiller juridique et politique pour la Campagne d'accès de MSF, a souligné que l'actuel « modèle de recherche et développement axé sur les brevets ne fonctionne pas pour répondre aux besoins de santé, y compris pour les personnes vivant dans les pays développés, dès lors que les nouveaux traitements contre l'hépatite C et des maladies non transmissibles sont tout simplement hors de prix ».

Related

Feature Story

Les Nations Unies appellent à la fin des violences et de la discrimination à l'encontre des personnes LGBTI

29 septembre 2015

29 septembre 2015 29 septembre 2015Douze entités des Nations Unies (ONU) ont publié une déclaration commune appelant à mettre un terme aux violences et à la discrimination à l'encontre des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transsexuelles et intersexe (LGBTI). Cette déclaration commune met en avant l'engagement interinstitutions des Nations Unies dans le travail avec les États membres en vue de protéger, respecter et faire valoir les droits des personnes LGBTI pour qu'elles puissent vivre à l'abri des violences, de la persécution, de la discrimination et de la stigmatisation. Elle appelle également les pays à abroger les lois discriminatoires.

Les personnes LGBTI sont confrontées à toute une série de violations de leurs droits humains. Les Nations Unies et d'autres institutions ont documenté les violences physiques et psychologiques largement répandues à l'encontre des personnes LGBTI dans toutes les régions, y compris meurtre, agression, séquestration, viol et violences sexuelles, ainsi que des actes de torture et de maltraitance dans un cadre institutionnel ou autre.

Dans de nombreux pays, la réponse à ces violations n'est pas adéquate, tandis que dans d'autres, les défenseurs des droits de l'homme qui combattent ces violations sont souvent persécutés et confrontés à des restrictions dans leurs activités. Le cadre législatif peut exacerber la situation, avec 76 pays qui criminalisent les relations entre adultes consentants de même sexe. Ces lois exposent les individus au risque d'arrestation arbitraire, de poursuites judiciaires, d'incarcération, voire même de peine capitale dans au moins cinq pays.

Les environnements punitifs qui marginalisent les personnes LGBTI peuvent aussi donner lieu à des problèmes considérables dans la riposte au VIH. Les hommes gays et les autres hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes sont 19 fois plus susceptibles de vivre avec le VIH que la population générale et la prévalence du VIH chez ces hommes est en hausse dans certaines régions, notamment en Asie-Pacifique et en Amérique latine. Les femmes transsexuelles sont 49 fois plus susceptibles de vivre avec le VIH.

En plus de violer les droits humains fondamentaux des personnes LGBTI, les lois punitives restreignent gravement la capacité de ces personnes à accéder aux services anti-VIH vitaux et à d'autres services de santé. Les prestataires de services sont souvent obligés de cesser leur travail en raison du harcèlement et de la crainte d'être poursuivis en justice.

Le Secrétaire général des Nations Unies Ban Ki-moon a réaffirmé son soutien en faveur des droits des personnes LGBTI avec un message délivré lors de l'Assemblée générale des Nations Unies l'an dernier. « La défense des droits de l'homme, et la lutte contre la discrimination, est au cœur de la mission des Nations Unies. La lutte pour l'égalité des droits exige un engagement mondial. C'est pourquoi les Nations Unies travaillent activement pour combattre l'homophobie et la transphobie dans le monde entier », a-t-il déclaré.

Les entités de l'ONU ayant signé la déclaration commune sur la fin des violences et de la discrimination à l'encontre des personnes LGBTI sont les suivantes : Organisation internationale du travail (OIT), Bureau du Haut-Commissariat aux Droits de l'Homme (BHCDH), Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA), Bureau du Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), Fonds des Nations Unies pour l'Enfance (UNICEF), Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation de la femme (ONU Femmes), Programme alimentaire mondial (PAM), Organisation mondiale de la Santé (OMS) et Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA).

Related

Feature Story

Des efforts pour une meilleure collaboration dans la santé et l'éducation dans le nouvel agenda pour le développement

27 septembre 2015

27 septembre 2015 27 septembre 2015En réponse aux défis et aux opportunités liés aux Objectifs de développement durable (ODD) interconnectés, les responsables de la santé et de l'éducation du monde entier se sont réunis en marge du Sommet sur les ODD pour évoquer les façons dont les secteurs de la santé et de l'éducation peuvent collaborer et s'intégrer pour des résultats conjoints, centrés sur les individus.

Organisée par le Partenariat mondial pour l'éducation, le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, l'UNICEF et l'ONUSIDA, en collaboration avec la Fondation des Nations Unies et le Global Poverty Project le 26 septembre 2015, la table ronde de haut niveau a mis en avant la nécessité d'un financement adéquat de la santé et de l'éducation pour atteindre les ODD.

Parmi les participants présents figuraient Julia Gillard, Présidente du Conseil d'administration du Partenariat mondial pour l'éducation et ex-Première ministre australienne, Gordon Brown, Envoyé spécial des Nations Unies pour l'éducation mondiale, Tedros Adhanom Ghebreyesus, Ministre des Affaires étrangères éthiopien, Mark Dybul, Directeur exécutif du Fonds mondial, et Jan Beagle, Directrice exécutive adjointe de l'ONUSIDA. Les participants ont admis que mettre les individus, en particulier les femmes et les filles, au centre des efforts collectifs pour la santé et l'éducation sera la clé de la réussite des ODD.

Les adolescentes sont plus exposées au risque d'infection à VIH, surtout en Afrique subsaharienne. On estime qu'en 2014, 60 % de tous les adolescents âgés de 15 à 19 ans vivant avec le VIH étaient des filles. Des preuves solides montrent que la scolarisation des adolescentes et des jeunes femmes réduit le risque d'infection à VIH. Des jeunes femmes mieux éduquées sont aussi davantage susceptibles de différer leurs premiers rapports sexuels, d'utiliser plus souvent des préservatifs, de se marier et faire des enfants plus tard et d'avoir une meilleure capacité de travail.

Les participants ont souligné qu'un travail considérable devait être réalisé pour approfondir la collaboration entre les secteurs de la santé et de l'éducation, mais qu'il existait de bonnes expériences d'actions multisectorielles et des plates-formes sur lesquelles s'appuyer, notamment celles créées dans le cadre de la riposte mondiale au sida.

Tout en mettant l'accent sur la manière dont les acquis de la riposte au sida ont réellement maximisé l'impact d'autres résultats en matière de développement, Mme Beagle a déclaré : « La riposte au sida a démontré l'importance d'une approche multisectorielle centrée sur les individus. Dès le départ, il était clair que le VIH était bien plus qu'une question de santé. C'est une question de développement, de droits, de genre, qui porte en son cœur l'inclusion des communautés touchées et des approches basées sur les droits et sur des données probantes. Les leçons que l'on en tire peuvent être transférées non seulement dans les domaines de la santé et de l'éducation, mais aussi dans l'ensemble des ODD ».

En conclusion de la table ronde, les participants ont promis de poursuivre leur engagement, d'investir dans la santé et l'éducation des filles, de concentrer leurs efforts conjoints sur des stratégies basées sur des données probantes, d'appliquer les leçons apprises dans d'autres secteurs et de suivre les réussites. Ils ont souligné l'importance de s'appuyer sur l'élan de collaboration intersectorielle suscité par le sommet et de poursuivre le dialogue pour faire avancer davantage l'agenda sur l'intégration.