Feature Story

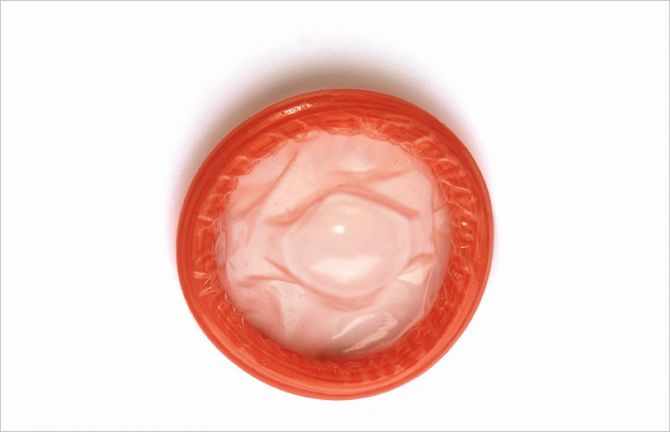

UNFPA, OMS et ONUSIDA : Déclaration de position sur les préservatifs et la prévention du VIH, des autres infections sexuellement transmissibles et des grossesses non désirées

07 juillet 2015

07 juillet 2015 07 juillet 2015Les préservatifs sont une composante essentielle d'une stratégie complète et durable de prévention du VIH et des autres infections sexuellement transmissibles (IST) et sont efficaces pour éviter les grossesses non désirées. En 2013, on estimait à 2,1 millions le nombre de personnes nouvellement infectées par le VIH[i] et à 500 millions le nombre de personnes ayant contracté une chlamydiose, une gonorrhée, une syphilis ou une trichomonase.[ii] En outre, chaque année, plus de 200 millions de femmes ne peuvent accéder aux moyens de contraception,[iii] ce qui entraîne environ 80 millions de grossesses non désirées.[iv] Ces trois priorités de santé publique nécessitent une riposte décisive s'appuyant sur tous les outils disponibles, où les préservatifs jouent un rôle central.

Les préservatifs masculins et féminins sont les seuls moyens à la fois de réduire la transmission du VIH et des autres infections sexuellement transmissibles (IST) et d'éviter les grossesses non désirées.

Des études menées en laboratoire montrent que les préservatifs sont imperméables au sperme et aux agents pathogènes des IST, notamment le VIH.[v] [vi] Lorsqu'ils sont utilisés correctement et régulièrement, les préservatifs sont très efficaces dans la prévention de la transmission sexuelle du VIH. Des recherches menées sur des couples sérodifférents (dans lesquels un des deux partenaires vit avec le VIH) montrent que l'usage systématique du préservatif réduit de manière significative le risque de transmission du VIH de l'homme à la femme et de la femme à l'homme.[vii] [viii][ix] L'utilisation correcte et régulière des préservatifs réduit également le risque de contracter d'autres IST et les maladies connexes, notamment les verrues génitales et le cancer du col de l'utérus.[x] Avec un taux de défaillance d'environ 2 %, lorsqu'ils sont utilisés correctement et régulièrement, les préservatifs sont très efficaces pour prévenir les grossesses non désirées.[xi] [xii]

Les préservatifs ont joué un rôle décisif dans les efforts de prévention du VIH, des IST et des grossesses dans de nombreux pays.

Les préservatifs ont permis de réduire la transmission du VIH et de limiter une propagation plus large du virus dans des milieux dans lesquels l’épidémie reste concentrée dans des groupes spécifiques de population.[xiii] La distribution de préservatifs a contribué à réduire les taux de prévalence du VIH et des autres IST chez les professionnel(le)s du sexe[xiv] [xv] [xvi] et les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes.[xvii] En Inde[xviii] [xix] et en Thaïlande[xx], la distribution accrue de préservatifs auprès des professionnel(le)s du sexe et de leurs clients, associée à d'autres interventions de prévention, s'est accompagnée de baisses de la transmission du VIH et des autres IST. Le Zimbabwe[xxi] et l'Afrique du Sud sont deux pays à forte prévalence où l'usage accru du préservatif a prouvé qu'il contribuait à la réduction de l'incidence du VIH.[xxii]

Une analyse de modélisation mondiale récente estime que les préservatifs ont permis d'éviter environ 50 millions de nouvelles infections à VIH depuis le début de l'épidémie de VIH.[xxiii] Pour 2015, 27 milliards de préservatifs qui devraient être mis à disposition dans le monde par l'intermédiaire des secteurs privé et public fourniront une protection estimée à 225 millions d'années de vie en couple contre les grossesses non désirées.[xxiv] [xxv]

Les préservatifs restent une composante essentielle des programmes de prévention du VIH à fort impact.

Ces dernières années ont vu des avancées scientifiques majeures dans d'autres domaines de la prévention du VIH. Les interventions biomédicales, notamment le traitement antirétroviral pour les personnes vivant avec le VIH, permettent de réduire considérablement la transmission du VIH. Bien que le succès du traitement antirétroviral soit susceptible de modifier la perception du risque associé au VIH, des études ont montré que les personnes vivant avec le VIH qui participent à des programmes de traitement et ont accès aux préservatifs déclarent un usage du préservatif plus fréquent que celles qui n'y participent pas.[xxvi]

L'usage du préservatif par les personnes qui suivent un traitement contre le VIH et dans les couples sérodifférents est fortement recommandé. [xxvii] Ce n'est que lorsque la suppression durable de la charge virale est confirmée et très étroitement surveillée et que le risque d'autres IST et de grossesse non désirée est faible qu'il est possible de renoncer au préservatif.[xxviii] [xxix] [xxx]

La prophylaxie préexposition (PPrE) orale (qui consiste à donner des médicaments antirétroviraux à des personnes séronégatives au VIH pour réduire leur risque de contracter le VIH) est également efficace dans la prévention du VIH, mais elle n'est pas encore disponible à grande échelle et n'est actuellement recommandée que comme un outil supplémentaire pour les personnes les plus exposées au risque, comme les personnes engagées dans des relations sérodifférentes, les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes et les professionnelles du sexe, en particulier lorsque l'usage régulier du préservatif est difficile à obtenir.[xxxi]La circoncision masculine médicalisée volontaire (CMMV) peut réduire le risque de contracter le VIH de 60 % chez les hommes, mais comme cette protection n'est que partielle, elle doit être complétée par l'usage du préservatif. [xxxii]

Par conséquent, l'usage du préservatif reste complémentaire à toutes les autres méthodes de prévention du VIH, y compris le traitement antirétroviral et la PPrE, en particulier lorsque les autres IST et les grossesses non désirées posent problème. Le déploiement de programmes à grande échelle de dépistage et de traitement du VIH, de CMMV et de contrôle des IST ainsi que les efforts pour élargir l'accès à une contraception abordable présentent tous des opportunités d'intégrer la promotion des préservatifs et leur distribution.

Des préservatifs de qualité certifiée doivent être facilement accessibles partout dans le monde, gratuitement ou à prix réduit.

Pour garantir sécurité et efficacité, la fabrication des préservatifs doit respecter les normes internationales, les spécifications et les procédures d'assurance de la qualité établies par l'OMS, l'UNFPA et l'Organisation internationale de normalisation[xxxiii] [xxxiv] ; les préservatifs doivent en outre être disponibles soit gratuitement, soit à un prix abordable. Dans les milieux aux ressources limitées, les gens sont davantage susceptibles d'utiliser des préservatifs lorsqu'ils peuvent y accéder gratuitement ou à des prix subventionnés.[xxxv] [xxxvi]

La plupart des pays ayant de forts taux de VIH restent largement dépendants de l'aide des donateurs pour les préservatifs. En 2013, une dizaine de préservatifs seulement ont été mis à la disposition de chaque homme âgé de 15 à 64 ans et en moyenne seulement un préservatif féminin pour 8 femmes en Afrique subsaharienne. Les programmes de prévention du VIH doivent veiller à ce que des préservatifs de qualité certifiée soient disponibles en nombre et en variété suffisants pour les personnes qui en ont besoin, quand elles en ont besoin. Des fournitures adaptées en lubrifiants aqueux doivent également être prévues afin de limiter le risque de défaillance dans l'usage du préservatif, en particulier en cas de sexe anal, de sécheresse vaginale et dans le contexte du commerce du sexe.[xxxvii]

Malgré une tendance globalement à la hausse de l'usage du préservatif ces vingt dernières années, des différences et des lacunes importantes persistent. L'utilisation déclarée d'un préservatif lors du dernier rapport sexuel avec un partenaire occasionnel va de 80 % chez les hommes en Namibie et au Cambodge à moins de 40 % chez les femmes et les hommes dans d'autres pays, dont certains fortement touchés par le VIH. De même, chez les jeunes âgés de 15 à 24 ans, l'usage d'un préservatif lors du dernier rapport sexuel varie de plus de 80 % dans certains pays d'Europe et d'Amérique latine à moins de 30 % dans certains pays d'Afrique de l'Ouest.[xxxviii] Ce niveau de différence met en lumière la nécessité pour les pays de définir des objectifs nationaux et locaux ambitieux et le fait que dans de nombreux contextes, il existe des opportunités majeures de renforcement de la demande et de l'offre de préservatifs.

Les programmes qui font la promotion des préservatifs doivent lutter contre la stigmatisation et les facteurs sexistes et socio-culturels qui empêchent un accès et une utilisation efficaces des préservatifs.

La promotion efficace du préservatif doit être adaptée aux personnes exposées à un risque accru de contracter le VIH et d'autres IST et/ou de grossesse non désirée, notamment les jeunes, les professionnel(le)s du sexe et leurs clients, les consommateurs de drogues injectables et les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes. De nombreuses filles et jeunes femmes, en particulier celles qui sont engagées dans des relations durables et les professionnelles du sexe, n'ont ni le pouvoir ni les moyens de négocier l'usage de préservatifs, car les hommes se montrent souvent réticents. Dans une relation de couple, l'utilisation de préservatifs peut être interprétée comme un manque de confiance ou de complicité.

Toutefois, peu de programmes abordent de manière adéquate les obstacles qui empêchent l'accès aux préservatifs et leur utilisation par les jeunes,[xxxix] les populations les plus exposées[xl] et les hommes et les femmes en couple. Dans certains contextes, les professionnel(le)s du sexe sont contraints par leurs clients d'accepter des rapports sexuels non protégés.[xli] [xlii] De plus, le fait d'avoir sur soi des préservatifs est considéré comme une infraction et utilisé comme preuve par la police pour harceler les personnes ou prouver leur participation au commerce du sexe.[xliii] [xliv]Ces pratiques nuisent aux efforts de prévention du VIH et les gouvernements doivent prendre des mesures pour mettre un terme à ces violations des droits humains.[xlv] Les programmes de promotion du préservatif doivent veiller à ce que préservatifs et lubrifiants soient largement accessibles et à ce que les jeunes et les populations les plus exposées disposent des connaissances, des compétences et des moyens de les utiliser correctement et régulièrement.[xlvi] Les préservatifs doivent aussi être mis à disposition dans les prisons et les structures fermées,[xlvii] [xlviii] ainsi que dans les situations de crise humanitaire.[xlix]

Un investissement adéquat et la poursuite de l'intensification de la promotion du préservatif sont nécessaires pour soutenir les actions de lutte contre le VIH, les autres IST et les grossesses non désirées.

Malgré le faible coût des préservatifs, le financement international pour l'approvisionnement en préservatifs en Afrique subsaharienne a accusé une stagnation ces dernières années.[l] Des actions collectives à tous les niveaux sont nécessaires pour soutenir les efforts des pays qui dépendent de l'aide extérieure pour l'approvisionnement, la promotion et la distribution des préservatifs et pour accroître le financement national et l'investissement du secteur privé dans la distribution et la promotion du préservatif.[li]

Bien que les préservatifs fassent partie de la plupart des programmes nationaux sur le VIH, les IST et la santé reproductive, ils ne font pas suffisamment l'objet de distributions régulières ni de campagnes de promotion proactives.[lii] La distribution et la vente de préservatifs à l'échelon national peuvent être renforcées en appliquant une approche du marché total qui combine la distribution par le secteur public, la promotion sociale et la vente par le secteur privé.[liii] [liv] Les obstacles administratifs qui empêchent les programmes et les organisations de fournir des quantités suffisantes de préservatifs à distribuer doivent être éliminés. Dans les endroits à forte prévalence du VIH, la promotion et la distribution des préservatifs devraient être systématiquement intégrées dans les programmes communautaires de proximité et la délivrance de services, ainsi que dans les prestations de services de santé au sens plus large.

[i] ONUSIDA. 2014. Rapport de la Journée mondiale de lutte contre le sida 2014.

[ii] OMS, Département Santé et recherche génésiques. Incidence et prévalence mondiales de certaines infections sexuellement transmissibles curables (en anglais).

[iii] UNFPA/Guttmacher Institute. 2012. Tout additionner : coûts et bénéfices des services de contraception (en anglais).

[iv] Sedgh G et al. Grossesses désirées et non désirées dans le monde en 2012 et tendances récentes. Études sur le planning familial, 2014, Vol 45. 3, 301–314, 2014 (en anglais).

[v] Carey RF et al. Efficacité des préservatifs en latex pour stopper les particules de la taille du virus de l'immunodéficience humaine dans des conditions de simulation d'utilisation. Sex Transm Dis 1992;19:230-4 (en anglais).

[vi] OMS/ONUSIDA. 2001. Note d’information sur l’efficacité du préservatif pour la prévention des infections sexuellement transmissibles, y compris le VIH.

[vii] Holmes K et al. Efficacité du préservatif pour la prévention des infections sexuellement transmissibles. Bulletin de l’Organisation mondiale de la Santé, 2004, 82 (6).

[viii] Weller S et al. Efficacité du préservatif dans la réduction de la transmission du VIH au sein de la population hétérosexuelle. Cochrane Database Syst Rev. 2002;(1):CD003255 (en anglais).

[ix] Smith DK et al. Efficacité du préservatif pour la prévention du VIH dans des conditions de régularité d'utilisation chez les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes aux États-Unis. J Acquir Immune Defic Syndr. 2015 Mar 1;68(3):337-44 (en anglais).

[x] Voir également : http://www.cdc.gov/condomeffectiveness/brief.html

[xi] Trussell J. Efficacité des méthodes contraceptives, in : Hatcher RA et al., eds., Contraceptive Technology: Twentieth Revised Edition, New York: Ardent Media, 2011, pp. 779–863 (en anglais).

[xii] Kost K et al. Estimations des échecs de contraception selon l'Enquête nationale de 2002 sur la croissance des familles. Contraception, 2008; 77:10-21 (en anglais).

[xiii] Hanenberg RS et al. Impact du programme de contrôle du VIH en Thaïlande indiqué par le recul des maladies sexuellement transmissibles. Lancet, 1994, 23;344(8917): 243-5 (en anglais).

[xiv] Ghys PD et al. Augmentation de l'usage du préservatif et recul du VIH et des maladies sexuellement transmissibles chez les professionnelles du sexe à Abidjan, Côte d'Ivoire, 1991-1998. AIDS, 2002, 16(2):251–258 (en anglais).

[xv] Levine WC et al. Baisse de la prévalence des maladies sexuellement transmissibles chez les professionnelles du sexe en Bolivie : impact d'un projet de prévention du VIH. AIDS, 1998, 12(14):1899–1906 (en anglais).

[xvi] Fontanet AL et al. Protection contre les maladies sexuellement transmissibles en donnant aux professionnel(le)s du sexe de Thaïlande le choix d'utiliser le préservatif masculin ou féminin : résultats d'un essai contrôlé randomisé. AIDS, 1998, 12(14):1851–1859 (en anglais).

[xvii] Smith D et al. Efficacité du préservatif dans des conditions de régularité d'utilisation chez les HSH : États-Unis, 20e Conférence sur les rétrovirus et les infections opportunistes, Atlanta, extrait 32, 2013 (en anglais).

[xviii] Boily M-C et al. Impact positif d'un programme de prévention du VIH à grande échelle chez les professionnelles du sexe et les clients dans le sud de l'Inde. AIDS, 2013, 27:1449–1460 (en anglais).

[xix] Rachakulla HK et al. Utilisation du préservatif et prévalence de la syphilis et du VIH chez les professionnelles du sexe dans l'Andhra Pradesh, en Inde – suites d'une intervention de prévention du VIH à grande échelle. BMC Public Health, 2011; 11(Suppl 6): S1 (en anglais).

[xx] ONUSIDA. 2000. Évaluation du programme 100 % Condom en Thaïlande, étude de cas ONUSIDA (en anglais).

[xxi] Halperin DT et al. Réussite surprise de la prévention : Pourquoi l'épidémie de VIH a-t-elle reculé au Zimbabwe ? PLoS Med. 2011. 8;8(2) (en anglais).

[xxii] Johnson LF et al. 2012. Les effets des changements dans l'usage du préservatif et de la couverture du traitement antirétroviral sur l'incidence du virus d'immunodéficience humaine en Afrique du Sud : analyse modélisée, Journal of the Royal Society Interface. 2012, 7;9(72):1544-54 (en anglais).

[xxiii] Stover J. 2014. Présentation. Réunion globale de l'ONUSIDA sur le préservatif, Genève, novembre 2014.

[xxiv] Selon les hypothèses standard, il faut 120 préservatifs pour 1 année de vie en couple de protection. Projections des ventes de préservatifs pour 2015 citées sur la base de : Global Industry Analysts. 2014. Global Condoms Market. Mai 2014.

[xxv] Stover J et al. Facteurs de conversion à base empirique pour le calcul des années de vie en couple de protection. Eval Rev. fév. 2000 ; 24(1):3-46 (en anglais).

[xxvi] Kennedy C et al. L'utilisation du traitement antirétroviral est-il associé à une baisse de l'usage du préservatif ? Analyse intégrée des études dans les pays à revenu faible et intermédiaire. Juillet 2014, Conférence internationale sur le sida. Melbourne, WEAC0104 - Extrait oral d'une session (en anglais).

[xxvii] Liu H et al. Efficacité du traitement antirétroviral et de l'usage du préservatif pour la prévention de la transmission sexuelle du VIH dans les couples sérodifférents : revue systématique et analyse intégrée. PLoS One. 2014 4;9(11):e111175 (en anglais).

[xxviii] Guide de l'Aide suisse contre le sida : Avoir des relations sans préservatif en étant sous TAR puissant. Aide suisse contre le sida, 2008.

[xxix] Fakoya A et al. Lignes directrices de la British HIV Association, de la BASHH et de la FSRH pour la gestion de la santé sexuelle et reproductive des personnes vivant avec une infection à VIH. HIV Medicine, 2008, 9: 681-720, 2008 (en anglais).

[xxx] Marks G et al. Durée au-dessus de 1 500 copies : mesure de la charge virale pour l'évaluation du risque de transmission chez les patients séropositifs sous traitement. AIDS 2015, 29:947–954 (en anglais).

[xxxi] OMS. 2015. Rapport technique sur la prophylaxie préexposition (PPrE), février 2015. WHO/HIV/2015.4 (en anglais).

[xxxii] OMS. 2007. Nouvelles données sur la circoncision et la prévention du VIH : conséquences sur les politiques et les programmes. Consultation technique de l'OMS et de l'ONUSIDA sur la circoncision et la prévention du VIH : conséquences des recherches sur les politiques et les programmes, Montreux, 6-8 mars 2007, Conclusions et recommandations.

[xxxiii] OMS, UNFPA et Family Health International. 2013. Préservatif masculin en latex : Spécifications, préqualification et directives d'achat, 2010, mis à jour en avril 2013.

[xxxiv] Organisation internationale de normalisation. 2014. ISO 4074:2014 Préservatifs masculins en latex de caoutchouc naturel - Exigences et méthodes d'essai. http://www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber=59718.

[xxxv] Charania MR et al. Efficacité des interventions de distribution de préservatifs au niveau structurel : Analyse intégrée d'études américaines et internationales, 1998–2007. AIDS Behav, 2011, 15:1283–1297 (en anglais).

[xxxvi] Sweat MD et al. Effets de la promotion sociale du préservatif sur l'usage du préservatif dans les pays en développement : revue systématique et analyse intégrée, 1990–2010. Bulletin de l'Organisation mondiale de la Santé 2012, 90:613-622A. doi: 10.2471/BLT.11.094268 (en anglais).

[xxxvii] Utilisation et fourniture de lubrifiants complémentaires pour les préservatifs masculins et féminins. Note d'orientation WHO/UNFPA/FHI360 (en anglais). 2012.

[xxxviii]Source : données extraites d'une base de données d'enquêtes démographiques et sanitaires disponible sur statcompiler.com (vérifié en janvier 2015).

[xxxix] Dusabe J, et al. « There are bugs in condoms » : capacités des fournisseurs proches des communautés en Tanzanie à proposer des services de santé reproductive efficaces pour les adolescents. J Fam Plann Reprod Health Care 2015;41:e2 (en anglais).

[xl] Les populations les plus exposées constituent des groupes définis qui, en raison de comportements spécifiques très risqués, se trouvent exposés à un risque accru de contracter le VIH indépendamment du type d'épidémie ou du contexte local. De plus, ces populations sont souvent confrontées à des problèmes juridiques et sociaux en lien avec leur comportement qui accroissent leur vulnérabilité au VIH. Ces lignes directrices ciblent cinq groupes de population les plus exposés : 1) les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, 2) les consommateurs de drogues injectables, 3) les détenus en milieu pénitentiaire et autres structures fermées, 4) les professionnel(le)s du sexe et 5) les personnes transgenre. Lignes directrices unifiées sur la prévention du VIH, le diagnostic, le traitement et les soins pour les populations clés. Organisation mondiale de la Santé, 2014 (en anglais).

[xli] Commission mondiale sur le VIH et le droit. Risques, droits et santé. 2012

[xlii] ONUSIDA. 2014. Rapport de l'ONUSIDA - Combler le fossé.

[xliii] Open Society Foundations. 2012. Criminalisation des préservatifs. Comment les pratiques policières mettent en péril les professionnel(le)s du sexe et les services anti-VIH au Kenya, en Namibie, en Russie, en Afrique du Sud, aux États-Unis et au Zimbabwe (en anglais). http://www.opensocietyfoundations.org/reports/criminalizing-condoms.

[xliv] Bhattacharjya, M et al. The Right(s) Evidence – Commerce du sexe, violence et VIH en Asie : étude qualitative plurinationale. Bangkok, UNFPA, PNUD et APNSW (CASAM) (en anglais). 2015.

[xlv] OMS ; UNFPA ; ONUSIDA ; NSWP ; Banque mondiale. 2013. Mise en œuvre de programmes complets VIH/IST chez les professionnel(le)s du sexe : approches pratiques issues de l'intervention collaborative (en anglais). 2013.

[xlvi] Vijayakumar G et al. Étude sur l'efficacité du préservatif féminin : modèles d'utilisation et impact sur les relations sexuelles protégées et l'incidence des IST. International Journal of STD and AIDS, 2006, 17(10):652-659 (en anglais).

[xlvii] ONUDC/OMS/ONUSIDA. 2006. Le VIH/sida : Prévention, soins, traitement et soutien en milieu pénitentiaire. Cadre pour une intervention nationale efficace.

[xlviii] ONUDC/OIT/PNUD/OMS/ONUSIDA. 2012. Note d'orientation. Prévention, traitement et soins en matière de VIH dans les prisons et autres structures fermées : ensemble complet de mesures d'intervention.

[xlix] Comité permanent interorganisations (CPI). 2003. Directives pour les interventions sur le VIH/sida dans les situations d'urgence. Task-force sur le VIH/sida dans les situations d'urgence.

[l] UNFPA. 2015. Contraceptifs et préservatifs pour la planification familiale et la prévention des IST et du VIH. Rapport sur l'aide à l'approvisionnement extérieur, 2013 (en anglais).

[li] Foss AM et al. Revue systématique des preuves publiées sur l'impact des interventions sur l'usage du préservatif en Afrique subsaharienne et en Asie. Sex Transm Infect 2007, 83:510–516 (en anglais).

[lii] Fossgard IS et al. Disponibilité des préservatifs dans les lieux à fort risque et usage du préservatif : étude menée au niveau local au Kenya, en Tanzanie et en Zambie. BMC Public Health 2012, 12:1030 (en anglais).

[liii] UNFPA-PSI. 2013. Approche du marché total – Études de cas Botswana, Lesotho, Mali, Afrique du Sud, Swaziland, Ouganda. http://www.unfpa.org/publications/unfpa-psi-total-market-approach-case-studies

[liv] Barnes, J et al. 2015. Application des approches du marché total dans les programmes sur le préservatif. Bethesda, MD: Strengthening Health Outcomes through the Private Sector Project, Abt Associates (en anglais).

Related

Feature Story

Insister sur l'importance du VIH dans les situations d'urgence humanitaire

06 juillet 2015

06 juillet 2015 06 juillet 2015Les stratégies et les actions de lutte contre le sida doivent donner davantage la priorité aux situations d'urgence humanitaire et aux millions de personnes qu'elles concernent : tel est le constat des membres de l'organe de direction de l'ONUSIDA réunis lors du volet thématique de la 36e réunion du Conseil de coordination du Programme (CCP) qui a eu lieu à Genève, en Suisse, le 2 juillet.

Les nouvelles données présentées lors de la session thématique par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), le Programme alimentaire mondial (PAM) et le Secrétariat de l'ONUSIDA estiment que sur les 314 millions de personnes touchées par des situations d'urgence humanitaire en 2013, 1,6 million (soit 1 sur 22) vivent avec le VIH et plusieurs milliers sont davantage exposées au risque.

« Nous parlons de nombres incalculables de personnes et de couches de vulnérabilité multiples. L'ampleur et l'impact sont trop importants pour être ignorés. Nous devons veiller à ce que la prévention et le traitement du VIH soient systématiquement intégrés dans les réactions aux situations d'urgence », a déclaré Michel Sidibé, Directeur exécutif de l'ONUSIDA.

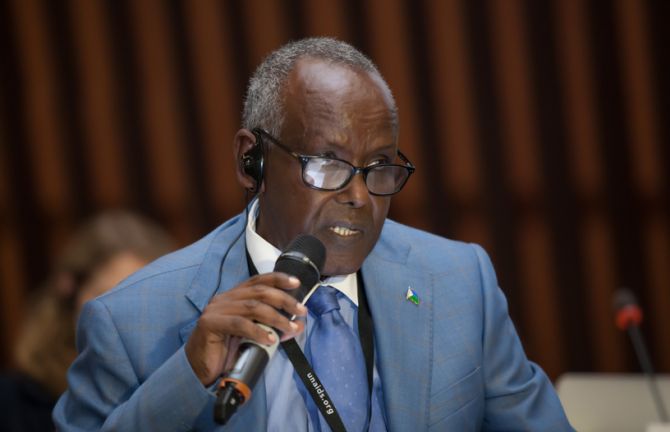

La session thématique s'est penchée sur la question vaste et complexe du VIH dans les contextes d'urgence, notamment la délivrance de services sanitaires et anti-VIH dans les situations de conflit, de catastrophe naturelle, d'urgences de santé publique, de déplacement et de migration. S'agissant de la protection, parmi les sujets de discussion figuraient la vulnérabilité au VIH en raison de violences sexuelles, les violations des droits humains, les restrictions, ainsi que les lois et politiques punitives. Concernant la résilience, les participants ont parlé de la nécessité d'un renforcement communautaire et de mesures de préparation.

Des intervenants venus de plusieurs pays, dont le Burundi, la République centrafricaine, Djibouti, Haïti, le Liban, le Liberia, le Népal, le Nigéria, la Sierra Leone et l'Ukraine, ont évoqué la réalité sur le terrain. Ils ont parlé des obstacles et des opportunités et donné des exemples d'actions positives des gouvernements et de la société civile pour lutter contre le VIH dans toute une série de situations d'urgence humanitaire.

Dans son discours d'ouverture, M. Noé Sebisaba, ancien réfugié du Burundi, qui a créé l'organisation Stop SIDA à l'origine d'initiatives majeures dans les camps de réfugiés, a appelé à l'implication de la communauté des personnes vivant avec le VIH dans tous les aspects de la planification et de la mise en œuvre. « J'ai été confronté à beaucoup de discrimination, mais j'ai brisé le silence sur le VIH pour essayer de faire du travail sur le VIH une question communautaire et montrer que nous pouvons intervenir car, en tant que réfugiés, nous avons une réelle compréhension des problèmes et des réalités », raconte-t-il. « Je suis heureux de constater que nous parlons tous de cette question, mais je veux voir des actions concrètes ».

De nombreux participants ont répété que l'implication communautaire et l'émancipation des personnes vivant avec le VIH et les plus touchées par le virus sont essentielles pour obtenir des résultats pour les personnes dans des contextes aussi difficiles. « Si nous voulons mettre fin à l'épidémie de sida d'ici 2030, nous devons mettre en avant les causes profondes de la vulnérabilité dans les contextes d'urgence humanitaire et intensifier les actions pour la promotion du respect des droits et de la dignité humaine de base », a déclaré M. George Okoth-Obbo, Haut Commissaire assistant en charge des opérations au HCR.

Les stratégies interrégionales ont été encouragées afin de permettre un impact et une portée maximums. Le problème des violences sexuelles dans les situations d'urgence et les inégalités entre les sexes ont été mis en avant un problème fondamental nécessitant davantage d'attention, d'action et d'investissement.

36e réunion du CCP

Related

Feature Story

Rapport mondial sur les drogues 2015 de l'ONUDC : la consommation de drogues doit être traitée comme une question de santé publique prioritaire

26 juin 2015

26 juin 2015 26 juin 2015La consommation de drogues illicites doit être considérée comme une situation sociale et sanitaire qui nécessite une prévention, un traitement et des soins durables. Telle est l'une des principales conclusions qui ressort du Rapport mondial sur les drogues 2015 publié le 26 juin par l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC).

Présenté à l'occasion de la Journée internationale de la lutte contre l'abus et le trafic de drogues, le rapport offre un aperçu détaillé des dernières évolutions en matière de consommation de drogues, de production, de trafic et de conséquences sanitaires. Près de 27 millions de personnes seraient dépendantes aux drogues, dont la moitié aux drogues injectables. En 2013, on estimait à 1,65 million le nombre de consommateurs de drogues injectables vivant avec le VIH (environ 13,5 %) ; de plus, les femmes qui consomment des drogues injectables, bien que moins nombreuses, sont souvent beaucoup plus susceptibles d'être infectées que les hommes.

Dans un chapitre consacré au VIH, le rapport note également qu'il existe une préoccupation majeure sur l'accès au traitement antirétroviral et aux programmes de réduction des risques pour les consommateurs de drogues injectables et que seulement un consommateur sur six souffrant de troubles liés à la consommation de drogues ou de dépendance bénéficie de ces programmes, qui incluent l'échange d'aiguilles et de seringues et le traitement substitutif aux opiacés. Le rapport reconnaît que des progrès ont été accomplis dans la baisse de la transmission du VIH chez les consommateurs de drogues injectables : les nouveaux cas de VIH diagnostiqués au sein de ce groupe ont chuté d'environ 10 % entre 2010 et 2013. Toutefois, la communauté internationale est bien loin de l'objectif mondial de réduire la transmission de 50 % d'ici 2015, tel qu'il avait été défini dans la Déclaration politique de 2011 de l'ONUSIDA sur le VIH/sida.

Les implications de la consommation de drogues illicites pour la santé publique mises en avant dans le rapport ont été examinées en détail lors d'une réunion d'information spéciale à Genève organisée par l'ONUDC, l'ONUSIDA et l'Organisation mondiale de la Santé (OMS). À cette occasion, le Directeur exécutif adjoint de l'ONUDC Aldo Lale-Demoz a insisté sur la nécessité d'une approche sur plusieurs fronts qui aille au-delà du démantèlement des réseaux criminels. « Il faut aussi en faire plus pour promouvoir l'importance de considérer et de traiter la consommation de drogues comme une situation sociale et sanitaire qui nécessite une prévention, un traitement et des soins durables », a-t-il déclaré.

Luiz Loures, Directeur exécutif adjoint de l'ONUSIDA, a souligné qu'une approche centrée sur l'humain était requise pour atteindre les consommateurs de drogues. « Nous avons les connaissances et la technologie pour mettre fin à l'épidémie de sida, mais l'accès a été sélectif. La différence se situe entre une bonne et une mauvaise politique. Les droits humains devraient être garantis et la santé placée au cœur de la riposte ».

Selon Shekhar Saxena, Directeur du Département de la santé mentale et des toxicomanies de l'OMS, les systèmes de santé nationaux n'ont souvent pas les capacités requises pour proposer un traitement et des soins efficaces aux consommateurs de drogues. Il ajoute que l'OMS continuera de proposer des orientations et une aide aux pays « afin de renforcer les systèmes de santé et d'atteindre l'objectif ultime des conventions des Nations Unies sur les drogues : protéger la santé et le bien-être de l'humanité ».

Les personnes qui consomment des drogues injectables représentent environ 30 % des nouvelles infections à VIH en dehors de l'Afrique subsaharienne et deux sous-régions présentent des taux sensiblement élevés d'infection à VIH chez les consommateurs de drogues injectables : environ 29 % dans le sud-ouest de l'Asie et environ 23 % dans l'est et le sud-est de l'Europe, une région qui concentre environ 40 % du chiffre mondial de ces consommateurs vivant avec le VIH, principalement en Russie et en Ukraine.

Related

Feature Story

UNICEF : des millions d'enfants encore laissés pour compte dans le monde

23 juin 2015

23 juin 2015 23 juin 2015Malgré des progrès considérables, les enfants les plus pauvres du monde sont encore trop nombreux à être confrontés à des inégalités ayant un impact dramatique sur leur santé, leur éducation et leur avenir, avertit l'UNICEF dans un rapport publié le 23 juin.

Dans Progrès pour les enfants : au-delà des moyennes, le rapport final sur les Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD), l'UNICEF souligne que des millions d'enfants et de jeunes meurent encore prématurément, ne sont pas scolarisés, vivent dans la pauvreté et sont touchés de manière disproportionnée par l'épidémie de sida.

« Les OMD ont permis au monde de réaliser d’immenses progrès en faveur des enfants, mais ils nous ont aussi montré combien d’enfants nous négligeons », a déclaré le Directeur général de l'UNICEF Anthony Lake. « La vie et l’avenir des enfants les plus défavorisés sont importants, pour eux-mêmes bien sûr, mais aussi pour leurs familles, leurs communautés et leurs sociétés », a-t-il ajouté.

Le rapport prend acte des grandes avancées réalisées dans l'accomplissement de l'OMD 6, à savoir la lutte contre le VIH/sida, le paludisme et d'autres maladies. Ainsi, entre 2001 et 2013, les nouvelles infections à VIH ont baissé de 58 % chez les enfants de moins de 15 ans, principalement en raison des progrès de la prévention de la transmission du VIH de la mère à l'enfant. Le Plan mondial pour éliminer les nouvelles infections à VIH chez les enfants à l'horizon 2015 et maintenir leurs mères en vie a permis une expansion rapide de la disponibilité des médicaments antirétroviraux pour les femmes enceintes diagnostiquées séropositives au VIH.

Toutefois, seulement 23 % des enfants séropositifs au VIH ont reçu ces médicaments vitaux en 2013 (contre 37 % des adultes) ; en outre, les adolescents âgés de 10 à 19 ans représentent le seul groupe à n'avoir pas connu de baisse des décès dus au sida ces dernières années.

Le rapport note également qu'environ 35 % des 1,9 million de personnes nouvellement infectées par le VIH sont des jeunes âgés de 15 à 24 ans. Les adolescentes restent les plus touchées par le VIH et dans certains pays elles sont deux à trois fois plus susceptibles d'être infectées que leurs pairs masculins.

Progrès pour les enfants met en avant plusieurs autres disparités et sujets de grande inquiétude dans les domaines de la santé, de l'éducation et des revenus. Le rapport indique qu'au moment où les OMD arrivent à leur terme, dans le cadre des préparatifs d'adoption par les dirigeants mondiaux des nouveaux Objectifs de développement durable, les enfants défavorisés doivent être au cœur de ces objectifs et cibles.

Le rapport avance également qu'une meilleure collecte des données, fournissant des informations plus approfondies qui ne se contentent pas de s'appuyer sur des moyennes comme celles utilisées pour mesurer les OMD, permettra d'identifier les enfants les plus vulnérables et d'inciter à des solutions spécifiquement adaptées en termes de santé et d'éducation pour les aider à vivre plus longtemps, plus heureux et en meilleure santé.

Related

Feature Story

HCR : des niveaux sans précédent de déplacements forcés dans le monde

19 juin 2015

19 juin 2015 19 juin 2015D'après un nouveau rapport publié le 20 juin par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) à l'occasion de la Journée mondiale des réfugiés, le nombre de personnes et de familles forcées de quitter leur foyer a atteint un chiffre record, avec près de 60 millions de personnes actuellement déplacées dans le monde à cause des conflits et des persécutions.

Selon ce rapport intitulé Tendances mondiales en 2014, ce chiffre augmente rapidement. Fin 2014, près de 59,5 millions de personnes avaient été déplacées de force, contre 51,2 millions en 2013. L'an dernier, ce sont chaque jour en moyenne 42 500 personnes qui sont devenues des réfugiés, des demandeurs d'asile ou des personnes déplacées à l'intérieur de leur pays. Cette multiplication par quatre en quatre ans est due en grande partie à la guerre en Syrie, même si les chiffres connaissent une hausse dans le monde entier à mesure que de nouveaux conflits éclatent ou se ravivent.

Tout en soulignant le nombre sans précédent de déplacements forcés et de migrants, le HCR reconnaît que la peur et l'intolérance envers ces personnes s'amplifient également.

Pour y remédier, le thème de la Journée mondiale des réfugiés 2015 avait pour but de donner un visage humain à la crise et de montrer qui sont ces réfugiés et pourquoi ils ont besoin d'aide. En insistant sur le fait qu'il s'agit de gens ordinaires dans des situations extraordinaires, le HCR espère inciter les gouvernements et le grand public à en faire davantage pour améliorer leurs conditions de vie, susciter l'empathie et proposer des opportunités aux personnes forcées de quitter leur domicile.

António Guterres, Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, l'a martelé : « Avec l'immense pénurie de fonds et les énormes lacunes dans le régime mondial de protection des victimes de guerre, les personnes qui ont besoin de compassion, d'aide et d'un abri sont abandonnées ». Il ajoute : « En ces temps de déplacements massifs sans précédent, nous avons besoin d'une réponse humanitaire sans précédent et d'un nouvel engagement mondial en faveur de la tolérance et de la protection des personnes qui fuient les conflits et les persécutions ».

Une part importante de la campagne du HCR est consacrée à l'histoire de plusieurs réfugiés et personnes déplacées dans leur pays qui tentent de se construire une nouvelle vie. Certaines de ces histoires concernent des personnes qui vivent avec le VIH ou sont touchées par le virus. Les personnes déplacées de force peuvent devenir plus vulnérables au VIH car les services de santé sont alors plus difficiles d'accès. Elles sont davantage susceptibles de s'engager dans des transactions sexuelles lorsqu'elles ne peuvent pas assurer leurs besoins élémentaires ; de plus, le viol est souvent utilisé comme arme de guerre.

C'est le cas de Maria Kamwendo, dont le HCR raconte l'histoire, qui a été violée par des rebelles en République démocratique du Congo. Elle a réussi à s'échapper et à rejoindre l'Afrique du Sud. Diagnostiquée séropositive au VIH, une fois le choc passé, elle s'est construit une nouvelle vie et est aujourd'hui conseillère VIH. « J'aime ce que je fais », explique-t-elle. « Le VIH n'est pas une sentence de mort et il est possible de jouer un rôle essentiel pour donner les moyens aux gens de s'informer sur la maladie ».

En encourageant les gens à prendre connaissance de l'histoire de différents réfugiés, le HCR vise à créer un lien entre des personnes suffisamment chanceuses pour avoir une vie bien établie et ceux qui doivent lutter pour vivre avec le traumatisme d'avoir dû fuir leur foyer contre leur volonté.

Related

Feature Story

Solidarité mondiale et responsabilité nationale à l'œuvre au Zimbabwe

15 juin 2015

15 juin 2015 15 juin 2015Le Zimbabwe est victime de l'une des plus importantes épidémies de VIH du monde, avec un nombre de personnes vivant avec le VIH estimé à 1,4 million pour une prévalence du VIH chez les adultes de 15 %. Toutefois, le pays est en train d'intensifier son action et d'augmenter les investissements dans ses programmes de prévention et de traitement du VIH.

Dans le cadre d'une visite de trois jours au Zimbabwe, le Directeur exécutif de l'ONUSIDA Michel Sidibé a rencontre le Vice-Président du Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, afin d'évoquer le rôle du pays dans la riposte au sida.

Lors de cette rencontre, M. Sidibé a félicité le gouvernement pour les progrès réalisés dans l'élargissement du traitement et la prévention, et mis en avant la nécessité d'accélérer la riposte au sida pour mettre fin à l'épidémie au Zimbabwe d'ici 2030. Il a été question de la sécurisation de l'approvisionnement en médicaments pour que les personnes vivant avec le VIH restent en bonne santé, ainsi que des défis à relever pour veiller à ce que les adolescentes ne soient pas laissées de côté.

M. Sidibé s'est également joint au Ministre de la Santé et de l'Enfance et au Ministre des Finances et du Développement économique pour s'entretenir avec des dirigeants d'entreprises, des représentants de la société civile et des représentants de missions diplomatiques sur les moyens d'accélérer la riposte au sida au Zimbabwe.

« Le prix des médicaments est passé de 10 000 dollars par personne et par an à moins de 100 dollars », a expliqué M. Sidibé. « Cependant, pour que l'Afrique puisse assurer une riposte totalement durable au VIH, elle doit se mettre à produire ses propres médicaments génériques au lieu de les importer de l'étranger ».

Les dirigeants d'entreprises présents ont affirmé leur engagement de continuer d'investir dans la riposte au sida, même si le pays est confronté à de graves difficultés économiques. Les laboratoires pharmaceutiques ont promis de continuer à chercher des moyens d'être compétitifs, afin que le pays puisse jouer un plus grand rôle dans la production de médicaments antirétroviraux et autres en vue de diminuer sa dépendance aux importations.

David Parirenyatwa, Ministre de la Santé, a reconnu que la riposte au sida relevait de la responsabilité nationale. En 2014, le Zimbabwe a financé seulement 15 % de la riposte à partir de ressources nationales, s'appuyant largement sur les donateurs pour compenser. Le Ministre a admis que le Zimbabwe devait en faire davantage pour lutter contre la stigmatisation et la discrimination. M. Parirenyatwa a réaffirmé l'engagement du gouvernement de bâtir une stratégie concertée pour les programmes d'accélération afin de mettre fin à l'épidémie de sida d'ici 2030.

Pour soutenir sa riposte au VIH, le Zimbabwe a introduit en 2000 une taxe sur le revenu imposable innovante de 3 %, dédiée à la lutte contre le sida. En majeure partie grâce à cette taxe, le financement national a augmenté de 40 % ces trois dernières années. Pour que les contributions nationales à la riposte du Zimbabwe continuent d'augmenter, le Ministre des Finances, Patrick Chinamasa, a déclaré que « le Zimbabwe va maintenir sa taxe sida pour les années à venir ».

M. Parirenyatwa a expliqué qu'il était important que le Zimbabwe, malgré ses ressources limitées, utilise une partie de son fonds fiduciaire national pour participer à l'accélération de la riposte mondiale au sida. Le gouvernement du Zimbabwe a remis à M. Sidibé un chèque de 100 000 dollars en guise de contribution au budget de base de l'ONUSIDA pour 2015.

Region/country

Related

Feature Story

Protéger les filles et les jeunes femmes au Zimbabwe : une question de santé et de droits humains

12 juin 2015

12 juin 2015 12 juin 2015Michel Sidibé, Directeur exécutif de l'ONUSIDA, a visité la Mbare City Health Clinic à Harare, au Zimbabwe, ce 11 juin. Cette clinique publique gère un programme de traitement antirétroviral comprenant également des services pour les victimes de viol.

Au cours la visite de cette clinique, soutenue par la ville de Harare et Médecins sans Frontières, il a rencontré des personnes vivant avec le VIH, notamment la jeune Thandiwe, 19 ans. M. Sidibé a écouté la douloureuse histoire de son infection par le VIH à la suite d'un viol et décrit ses larmes comme « un signe de nos échecs collectifs. Nous devons faire mieux pour elle et pour toutes les femmes et les filles ».

Intervenant à la clinique, le Chef Chiveso, dirigeant traditionnel, a dénoncé la violence envers les femmes et appelé les hommes à être de fervents défenseurs de la lutte contre les violences sexistes. M. Sidibé a salué le Chef comme un champion de l'égalité des sexes et de la lutte pour la fin des violences sexistes et de l'épidémie de sida.

Auparavant, M. Sidibé s'était entretenu avec des chefs communautaires, qui lui ont expliqué les difficultés posées par la marginalisation et le chômage. M. Sidibé a indiqué que les adolescentes étaient touchées par la mauvaise situation économique, avec pour résultat un nombre de filles infectées par le VIH supérieur à celui de leurs pairs masculins.

Les deux tiers de la population du Zimbabwe ont moins de 25 ans et la prévalence du VIH est près de deux fois supérieure chez les femmes âgées de 15 à 24 ans que chez les hommes du même âge. Le Zimbabwe enregistre le sixième taux annuel mondial le plus élevé de décès liés au sida chez les adolescents.

M. Sidibé a loué les efforts combinés de la société civile et du gouvernement du Zimbabwe, qui ont permis la baisse de la prévalence du VIH et du nombre de décès dus au sida, tout en prévenant que le pays devait en faire plus pour Accélérer la riposte au VIH et mettre fin à l'épidémie de sida au Zimbabwe d'ici 2030. « Si nous ne faisons pas attention, après 2015 les gens oublieront le sida, l'autosatisfaction gagnera du terrain et les gens s'intéresseront à d'autres crises », a-t-il expliqué.

Region/country

Related

Feature Story

Comprendre le VIH à travers la recherche phylogénétique

08 juin 2015

08 juin 2015 08 juin 2015La recherche phylogénétique, à savoir l'analyse des données de séquençage moléculaire pour étudier les relations d'évolution entre des groupes et des organismes, doit être intensifiée pour mettre fin à l'épidémie de sida, selon les participants d'un symposium organisé le 4 juin à l'Académie des Sciences de New York et intitulé HIV 2015: Using Phylogenetics to Enhance the HIV Response.

Intervenant à l'occasion de ce symposium, Luiz Loures, Directeur exécutif adjoint de l'ONUSIDA, a déclaré qu'une approche motivée par des preuves, ciblée et basée sur les droits était nécessaire pour accélérer la riposte au VIH au cours des cinq prochaines années et mettre fin à l'épidémie de sida d'ici 2030. « La science a été l'un des principaux éléments des progrès accomplis jusqu'ici. Faire avancer la phylogénie nous permettra de cibler encore plus précisément les groupes les plus vulnérables, leur localisation géographique et la progression du virus du VIH », a ajouté M. Loures.

Le génie moléculaire et les données biographiques fourniront des informations de haute qualité sur la diversité des souches de VIH chez les personnes vivant avec le virus et leur évolution, ainsi que sur la dynamique de transmission du VIH. « Une étude de l'horloge moléculaire nous permet d'identifier d'importantes caractéristiques des personnes qui transmettent le VIH et de comprendre comment réduire la forte incidence au sein des groupes vulnérables, par exemple les jeunes femmes en Afrique », a expliqué Tulio De Oliveira, de l'Africa Centre et de l'Université du KwaZulu-Natal de Durban, en Afrique du Sud. « Les récentes avancées dans les méthodes phylogénétiques et l'évolution moléculaire montrent que les données qui combinent des informations génétiques, spatiales, immunologiques et sociales peuvent transformer notre compréhension de la dynamique de l'épidémie ».

Ces dernières années, des scientifiques ont mené des recherches approfondies sur l'efficacité des médicaments antirétroviraux disponibles et l'implication de la résistance médicamenteuse pour adapter les programmes de traitement à des populations spécifiques. Une étude phylogénétique sur la transmission du VIH et la résistance médicamenteuse dans 27 zones représentant 72 % des nouveaux diagnostics aux États-Unis a montré, entre autres conclusions, que 18,9 % des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes vivant avec le VIH avaient transmis des mutations résistantes aux médicaments entre 2010 et 2012. L'étude a également montré des taux de transmission supérieurs chez les hommes afro-américains ayant des rapports sexuels avec des hommes et les jeunes hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes. « Il s'agit là d'une formidable opportunité d'incorporer la phylogénie et l'épidémiologie moléculaire dans les programmes de prévention et de traitement du VIH afin d'améliorer la durabilité », a déclaré Alexa Oster, Responsable Surveillance moléculaire du VIH au sein de la Division Prévention du VIH/sida des Centres for Disease Control and Prevention.

Cependant, les participants ont reconnu que les principales difficultés autour du génie génétique et de la recherche sur le VIH au sein des populations les plus touchées, notamment les questions d'éthique et de droits humains, devront être abordées pour bénéficier pleinement du potentiel de la phylogénie.

Les symposiums annuels organisés par l'Académie des Sciences de New York et l'ONUSIDA réunissent des scientifiques, des activistes, des défenseurs des droits de l'homme et des décideurs politiques pour discuter des avancées émergentes de la science pertinentes pour l'accélération de la riposte au VIH.

Related

Feature Story

La Première dame du Cameroun récompensée pour son travail sur le VIH

04 juin 2015

04 juin 2015 04 juin 2015À l'occasion d'une visite de trois jours au Cameroun, le Directeur exécutif de l'ONUSIDA Michel Sidibé a nommé la Première dame Chantal Biya Ambassadrice spéciale. À travers sa fondation et l'organisation à but non lucratif Synergies africaines contre le sida et les souffrances, Mme Biya défend la protection, l'éducation et la santé des femmes et des enfants depuis plus de 20 ans, en particulier dans le contexte du VIH.

« Cette distinction est une reconnaissance du travail accompli depuis toutes ces années par la Première dame en faveur des mères et de leurs enfants », a déclaré M. Sidibé. « Nous ne devons pas oublier les pionniers ».

Le Président Paul Biya, qui a participé à la cérémonie organisée au Palais de l'Unité le 1er juin, a fait part de son engagement dans la riposte au sida et déclaré que « le gouvernement et Synergies africaines contre le sida et les souffrances vont redoubler d'efforts dans la riposte au VIH ».

Au cours de sa visite, M. Sidibé a rencontré 16 maires des agglomérations de Douala, Bamenda et Yaoundé, où résident 30 % des personnes vivant avec le VIH au Cameroun. Ces maires ont signé la Déclaration de Paris sur l'initiative Les villes s'engagent, qui appelle à mettre fin à l'épidémie de sida dans les villes d'ici 2030.

M. Sidibé a également rencontré des représentants de la société civile, notamment des chefs religieux, et s'est joint au Ministre de la Santé André Mama Fouda pour le lancement d'une campagne de prévention du VIH auprès des chauffeurs routiers. Dans une entrevue avec le ministre, M. Sidibé a noté que l'augmentation du financement national de la riposte au sida dans le pays avait donné de bons résultats, avec un impact positif sur le développement.

Region/country

Related

Feature Story

Assurer l'accès aux services anti-VIH pour les personnes déplacées au Sud-Soudan

01 juin 2015

01 juin 2015 01 juin 2015À Malakal, dans le nord-est du Sud-Soudan, un réseau d'appui anti-VIH comptant près de 150 membres se réunissait régulièrement pour parler des difficultés auxquelles ils étaient confrontés dans l'accès aux médicaments antirétroviraux et à l'alimentation dont ils avaient besoin pour rester en bonne santé. Mais en 2013, lorsque la guerre civile a éclaté et que les combats ont atteint Malakal, tout a changé.

Des centaines de personnes ont été tuées et des milliers d'autres ont fui leurs maisons, la plupart pour se retrouver au camp géré par la Mission des Nations Unies au Soudan du Sud (MINUSS), situé aux abords de Malakal. Seuls six des membres du réseau ont pu rejoindre le camp. Joseph Leggi Pio, qui travaille auprès de l'unité VIH de la MINUSS et était l'un des membres fondateurs du groupe, ne sait pas ce que sont devenus les autres.

La vie n'est facile pour personne dans le camp, mais elle peut être particulièrement difficile pour les personnes vivant avec le VIH. Les installations médicales à l'intérieur du camp surpeuplé sont confrontées à des problèmes logistiques, notamment la pénurie de médicaments antirétroviraux et de nourriture et les temps d'attente très longs pour consulter des professionnels de santé. Selon M. Pio, l'un des patients vivant avec le VIH dans le camp est décédé récemment. Une autre personne a réussi à rejoindre Djouba, où l'accès aux services de traitement anti-VIH est moins compliqué. Beaucoup d'autres personnes vivant avec le VIH se rendent régulièrement au bureau de M. Pio pour savoir quand les médicaments seront disponibles.

Plus de 100 000 personnes déplacées s'entassent dans les 10 sites protégés de la MINUSS à travers le pays, et aucun de ces sites n'a été conçu pour abriter autant de personnes.

« Tout est une priorité », explique Leku Dominic Samson, Assistant médical en chef auprès de l'Organisation internationale pour les migrations. « Les besoins concernant le VIH commencent tout juste à être abordés ». Les professionnels de santé se sont concentrés sur l'aide d'urgence, tout en faisant face à une vaste épidémie de diarrhée et un nombre croissant de cas de paludisme.

Le gouvernement du Sud-Soudan et les professionnels de santé tentent de trouver des moyens de fournir les services de prévention et de traitement du VIH aux personnes déplacées sur les sites de la MINUSS. Les organisations humanitaires et les agences des Nations Unies, notamment la MINUSS, l'ONUSIDA et le Bureau de la coordination des affaires humanitaires, ont apporté un soutien technique et financier pour l'ouverture d'un centre de soins de santé primaires supplémentaire, qui propose des services de dépistage du VIH et de conseil.

Ces organisations militent également pour l'installation d'une machine servant à déterminer le taux de CD4 au dispensaire des Nations Unies du camp de Malakal pour permettre aux professionnels de santé de surveiller la charge virale des personnes vivant avec le VIH. Dans le même temps, des messages sur la prévention et le traitement du VIH sont diffusés auprès de plus de 20 000 personnes vivant dans le camp.

« La sensibilisation reste importante à l'intérieur du camp car des personnes continuent d'arriver des quatre coins du pays, notamment de zones rurales où l'accès aux informations sanitaires est limité », explique M. Pio. Il ajoute que le comportement des gens dans les camps est préoccupant, car ils ont tendance à prendre plus de risques. Il craint plus particulièrement que les jeunes, dont beaucoup ont été séparés de leur famille lors des combats, aient des rapports sexuels non protégés faute de pouvoir accéder à des préservatifs.

M. Pio et d'autres activistes dans le domaine de la santé forment des groupes de conseillers en VIH afin de mobiliser les gens dans le camp pour parler du VIH et les encourager à se protéger. Les conseillers profitent également de cette opportunité pour distribuer jusqu'à huit boîtes de préservatifs par jour.

Les formations de conseillers et les dialogues communautaires commencent à avoir un impact positif. Par exemple, Tungwar Wuor, résident du camp de Malakal, explique qu'il ne savait pas grand chose sur le VIH avant de suivre les cours de formation pour devenir conseiller au mois de mars. Aujourd'hui, il porte des rubans rouges sur tous ses vêtements et parle facilement des moyens de se protéger et de protéger les autres contre l'infection à VIH. « Je voulais aider les autres à connaître leur état sérologique vis-à-vis du VIH et à savoir comment prévenir le VIH », raconte M. Wuor. « L'infection à VIH est une chose qui peut être stoppée ».

Il ajoute que bon nombre de personnes se montrent d'abord méfiantes quand il commence à leur parler du virus, en raison de la stigmatisation associée au VIH. D'après lui, certaines personnes associent le VIH à l'immoralité. Il travaille également avec des chefs religieux pour qu'ils incluent des messages de prévention du VIH dans leurs offices.

« Je leur explique que n'importe qui peut contracter le virus s'il ne se protège pas et que les personnes vivant avec le VIH peuvent accéder à un traitement qui leur permet de mener une vie positive », raconte M. Wuor.