Prévention du VIH et désintoxication pour les détenus en République de Moldavie

prisons

22 juillet 2024

Un nouveau rapport publié aujourd’hui par l’ONUSIDA montre que l’humanité se trouve à un moment charnière qui déterminera si les leaders mondiaux respectent leur engagement à mettre fin au sida comme menace de santé publique d’ici 2030. À lire aussi : Communiqué de presse | Dernières statistiques sur l'état de l'épidémie de sida Diapositives clés sur les données épidémiologiques

01 février 2025

21 janvier 2025

17 décembre 2024

26 novembre 2024

Les stratégies et les méthodes de réduction des risques aident les personnes qui consomment des drogues à rester en vie et à les protéger contre le VIH et l’hépatite C

Publication en amont de la Journée internationale de réduction des risques – 7 mai 2023

GENÈVE, le 5 mai 2023—De nombreux systèmes pénitentiaires peinent à faire face à la surpopulation carcérale, aux ressources insuffisantes, à l’accès limité aux soins de santé et à d’autres services d’assistance, à la violence et à la consommation de drogues En 2021, on estime que le nombre de personnes incarcérées a augmenté de 24 % par rapport à l’année précédente, pour atteindre 10,8 millions de personnes, ce qui accroît la pression sur des systèmes déjà saturés.

La consommation de drogues est fréquente dans les prisons. L’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime estime que dans certains pays, jusqu’à 50 % des personnes en prison consomment ou s’injectent des drogues. Des pratiques d’injection dangereuses sont un facteur de risque majeur pour la transmission du VIH et de l’hépatite C en raison de l’accès limité aux services de réduction des risques, y compris les préservatifs, les aiguilles et les seringues propres, et de l’absence de programmes thérapeutiques complets, en particulier le traitement par agonistes opioïdes (TAO).

Les personnes incarcérées ont 7,2 fois plus de risques de vivre avec le VIH que les adultes dans la population générale. L’ONUSIDA indique que la prévalence du VIH chez les personnes en prison a augmenté de 13 % depuis 2017, pour atteindre 4,3 % en 2021. Bien que les données soient limitées, on estime qu’environ une personne incarcérée sur quatre est atteinte d’hépatite C.

« L’accès aux soins, y compris aux services de réduction des risques, est un droit humain fondamental et personne ne devrait se voir refuser ce droit en raison de leur incarcération », a déclaré le directeur de l’ONUSIDA pour l’Asie-Pacifique, l’Europe de l’Est et l’Asie centrale, Eamonn Murphy. « Les pays oublient souvent les prisons dans leur riposte au VIH. Il est urgent d’adopter une approche multisectorielle et diversifiée pour sauver des vies. Elle doit comprendre l’accès à des aiguilles et seringues propres, un traitement efficace de la dépendance aux opiacés et la diminution de la stigmatisation et de la discrimination. »

Parmi les pays qui ont fourni des informations sur leurs prisons à l’ONUSIDA en 2019, seuls 6 sur 104 avaient des programmes d’échange d’aiguilles et de seringues dans au moins une prison. Seuls 20 pays sur 102 avaient des programmes de traitement de substitution aux opioïdes dans au moins une prison et 37 pays sur 99 mettaient à disposition des préservatifs et des lubrifiants dans certaines prisons.

L’ONUSIDA, l’ONUDC et l’OMS soutiennent depuis longtemps l’extension des services de réduction des risques à toutes les prisons. Cependant, selon Harm Reduction International, seuls 59 pays dans le monde fournissent un traitement par agonistes opioïdes dans les prisons.

Certains pays ont fait d’énormes progrès ces dernières années. Malgré les difficultés rencontrées par l’afflux de personnes réfugiées et les répercussions de la guerre en Ukraine, la Moldavie (qui enregistre une prévalence du VIH de 3,2 % dans ses prisons, contre 0,4 % dans le reste de la population) a augmenté considérablement les ressources allouées à ses systèmes pénitentiaires.

Au début des années 2000, seules quelques prisons fournissaient des services de réduction des risques. Aujourd’hui, c’est le cas dans les 17 centres pénitentiaires du pays. Ils proposent notamment de la méthadone (un traitement par agonistes opioïdes), un accès à des psychiatres, des docteurs et des traitements, l’échange d’aiguilles et de seringues, ainsi que la prévention, le dépistage, le traitement et la prise en charge anti-VIH.

La directrice nationale de l’ONUSIDA en Moldavie, Svetlana Plamadeala, a déclaré : « il s’agit de mettre les personnes au centre, de les traiter en égales et d’adopter une approche de santé publique solide qui est fondée sur les droits humains et les preuves. »

L’ONUSIDA, l’ONUDC, l’UNFPA, l’OMS, l’OIT et le PNUD recommandent 15 interventions complètes et indispensables pour sauver des vies et garantir l’efficacité des programmes de lutte contre le VIH dans les prisons. Ces actions comprennent entre autres la prévention, le dépistage et le traitement anti-VIH, ainsi que la distribution de préservatifs, de lubrifiants, de traitement par agonistes opioïdes et de la prophylaxie post-exposition. Cependant, ce n’est qu’une partie de la solution. L’ONUSIDA recommande également aux pays de modifier leur législation afin de décriminaliser la possession de drogues à usage personnel.

L’ONUSIDA a fixé des objectifs ambitieux pour 2025, notamment : que 95 % des personnes en prison et dans d’autres milieux fermés connaissent leur statut sérologique vis-à-vis du VIH, que 95 % des personnes connaissant leur statut soient sous traitement et que 95 % des personnes sous traitement aient une charge virale indétectable ; que 90 % des prisonniers et prisonnières aient utilisé des préservatifs lors de leur dernier rapport sexuel avec un partenaire non régulier ; que 90 % des prisonniers et prisonnières qui consomment des drogues injectables aient utilisé des aiguilles et des seringues stériles lors de leur dernière injection ; et que 100 % des prisonniers et prisonnières aient régulièrement accès à un système de santé approprié ou à des services dirigés par les communautés.

L’ONUSIDA prône que les collectivités jouent un rôle actif dans la planification, la fourniture et le suivi des services anti-VIH. Cependant, cela n’est pas toujours simple dans les environnements carcéraux. Sans l’implication de la communauté, il sera impossible d’atteindre les objectifs mondiaux de lutte contre le sida.

Pour plus d'informations sur le travail de la Moldavie sur le VIH dans les prisons, veuillez lire La Moldavie étend ses services de réduction des risques à toutes les prisons et regarder https://youtu.be/JQYtnsiJKs0

Le VIH et les personnes en prison et dans d’autres lieux fermés

22 février 2021

22 février 2021 22 février 2021La population carcérale dans le monde s’élève à quelque 11 millions de personnes, quel que soit le jour de l’année. Dans les prisons du monde entier, des prisonnier-ères consomment des drogues injectables et ont des rapports sexuels. Le risque de violence sexuelle parmi cette population, ainsi que le manque d’accès aux préservatifs, aux lubrifiants, à la prophylaxie pré-exposition et aux services de réduction des risques, augmente le risque de contamination au VIH, à l’hépatite C et à d’autres infections sexuellement transmissibles.

Les consommateurs-rices de drogues injectables qui commencent leur incarcération voient leur risque d’infection au VIH augmenter de 81 % et celui de contamination à l’hépatite C de 62 %.

Les environnements fermés devraient, en théorie, faciliter la fourniture de services de dépistage et de traitement efficaces, même si les interruptions de traitement et les préoccupations concernant la confidentialité et la discrimination posent des difficultés. En 2019, 78 pays ont signalé à l’ONUSIDA qu’un dépistage du VIH était disponible à tout moment au cours de la détention ou de l’emprisonnement, et 104 pays ont indiqué qu’une thérapie antirétrovirale était mise à disposition de tou-tes les prisonnier-ères vivant avec le VIH. La couverture de la thérapie antirétrovirale est satisfaisante, mais présente encore des lacunes.

Une couverture disparate de la thérapie antirétrovirale parmi la population carcérale vivant avec le VIH, pays ayant des données disponibles, 2016-2019

13 mai 2020

13 mai 2020 13 mai 2020Avec plus de 11 millions de personnes incarcérées dans le monde et 30 millions entrant et sortant de détention chaque année, la menace de la COVID-19 pour les individus en prison est une réalité. L’éloignement physique n’est tout bonnement pas une option dans la vaste majorité des prisons et des centres de détention du monde qui sont confrontés à la surpopulation et à un manque de financements. La population carcérale et le personnel vivent dans une peur constante de l’arrivée de la COVID-19 dans les milieux où la promiscuité, le partage d’équipements et d’espaces, mais aussi le manque d’hygiène sont monnaie courante.

« Une riposte sanitaire à la COVID-19 dans les prisons ne suffit pas. Cette situation d’urgence mondiale sans précédent nécessite une riposte fondée sur les droits humains », a déclaré Winnie Byanyima, Directrice exécutive de l’ONUSIDA. « Les pays doivent garantir à tout moment non seulement la sécurité, mais aussi la santé, la protection et la dignité humaine des personnes privées de leur liberté, indépendamment du niveau de l’état d’urgence. »

L’ONUSIDA, le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, l’Organisation mondiale de la Santé et l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime appellent les autorités à utiliser la détention en dernier recours, à fermer les centres de rééducation des toxicomanes et à dépénaliser le commerce du sexe, les relations sexuelles entre personnes du même sexe et la consommation de drogues. Ces institutions enjoignent aux pays de libérer les individus pouvant l’être et de prendre en compte la fragilité face à la COVID-19, comme c'est le cas des personnes âgées ou présentant des problèmes de santé. Par ailleurs, les gouvernements devraient réfléchir à libérer d’autres groupes, dont les condamné(e)s pour des délits mineurs ou n’impliquant pas de violence, les femmes enceintes et allaitantes ainsi que les enfants.

Des pays commencent toutefois à prendre des actions alors que nous entendons parler de personnes incarcérées terrifiées cousant des masques de fortune. Le gouvernement éthiopien, par exemple, a libéré plus de 30 000 individus de ses prisons et a renforcé les mesures d’hygiène. L’Indonésie est en train de remettre en liberté plus de 50 000 personnes, notamment 15 000 qui étaient derrière les barreaux pour des délits liés aux drogues. La République islamique d’Iran, quant à elle, libère actuellement 40 % de sa population carcérale, soit 100 000 personnes, alors que le Chili est prêt à en relâcher 50 000 environ.

14 mars 2018

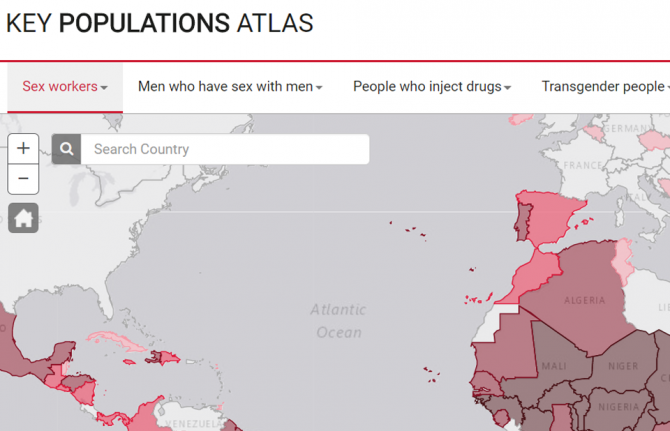

14 mars 2018 14 mars 2018L’ONUSIDA a relancé son Atlas des populations clés. Cet outil en ligne, qui fournit toute une série d’informations concernant les personnes issues des populations clés dans le monde (professionnel(le)s du sexe, hommes gays et autres hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, consommateurs de drogues injectables, personnes transgenres et détenus), inclut désormais des informations nouvelles et actualisées dans plusieurs domaines. Outre les données concernant les cinq populations clés, des données relatives aux personnes vivant avec le VIH sont également disponibles.

Les nouvelles informations portent principalement sur les lois répressives, comme le refus d’enregistrement des organisations non gouvernementales, et sur les lois qui reconnaissent les droits des personnes transgenres. La refonte du site a été réalisée en concertation avec les représentants des organisations de la société civile, notamment l’Association internationale des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, trans et intersexes, qui ont fourni une partie des nouvelles données concernant les lois répressives.

Des données relatives au nombre d’utilisateurs de Hornet, un réseau social gay, dans divers pays ont été transmises par les développeurs de Hornet pour l’atlas, et Harm Reduction International a fourni les informations concernant la mise en place de programmes de réduction des risques dans les prisons.

« Avoir des données sur les personnes les plus touchées par le VIH est fondamental pour mettre à disposition les services anti-VIH adéquats aux endroits correspondants », explique Michel Sidibé, Directeur exécutif de l’ONUSIDA. « L’Atlas des populations clés permet à l’ONUSIDA de partager les informations pour un impact maximal ».

L’Atlas des populations clés est un outil de visualisation qui permet aux utilisateurs de naviguer entre les données sous-nationales pays par pays qui concernent les populations particulièrement vulnérables au VIH. On retrouve par exemple des données sur la prévalence du VIH chez les consommateurs de drogues injectables dans 11 secteurs du Myanmar, sur les effectifs des populations clés, sur la couverture du traitement antirétroviral chez les hommes gays et les autres hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes sur 13 sites en Inde, ainsi que sur les services de prévention spécifiques et les comportements préventifs. Des données actualisées sur de nombreux indicateurs qui ont été obtenues dans le cadre de l’exercice de suivi de la pandémie de VIH/sida réalisé en 2017 sont désormais disponibles sur le site web.

Au cours des semaines à venir, les informations relatives aux personnes vivant avec le VIH vont être élargies, avec l’ajout de nouveaux indicateurs, et les données du Rapport mondial d’avancement sur la lutte contre le sida 2018 seront intégrées dès leur publication plus tard dans l’année.

23 octobre 2012

23 octobre 2012 23 octobre 2012

Le Directeur exécutif de l'ONUSIDA, Michel Sidibé a rencontré la ministre de la Santé d'Indonésie, Nafsiah Mboi, dans le cadre de son voyage de deux jours en Indonésie.

Photo : ONUSIDA/E.Wray

La ministre de la Santé d'Indonésie, Nafsiah Mboi, s'est engagée pour intensifier les programmes de dépistage du VIH et de traitement vers l'objectif zéro nouvelle infection à VIH et zéro décès dû au sida. La ministre Mboi a rencontré mardi le Directeur exécutif de l'ONUSIDA, Michel Sidibé, le premier jour de son voyage de deux jours en Indonésie.

L'Indonésie est l'un des nombreux pays d'Asie où il y a une progression des nouvelles infections à VIH. La ministre de la Santé estime que plus de 600 000 personnes vivent avec le VIH et qu'il y a plus de 76 000 nouvelles infections à VIH chaque année. Actuellement, la couverture pour le traitement contre le VIH est à moins de 20%.

Ceci étant, la ministre Mboi a promis une nouvelle approche à la riposte nationale au sida. Elle déclare qu'elle garantira que chacun connaîtra son statut sérologique et aura accès à un traitement contre le VIH. Les autorités de santé se concentreront sur 141 districts où les populations les plus exposées au risque sont les plus nombreuses. L'épidémie en Indonésie est concentrée sur les populations les plus exposées au risque comme les consommateurs de drogue, les professionnel(le)s du sexe et leurs clients ainsi que les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes.

La couverture de santé universelle est un déclencheur de changement pour l'Indonésie. Je suis ravi de savoir que le traitement contre le VIH sera inclus dans ce programme national. Cela détermine l'étape pour un financement durable des programmes contre le VIH.

Michel Sidibé, Directeur exécutif de l'ONUSIDA

L'Indonésie prend un rôle actif dans la riposte au sida en Asie. En tant que président du sommet de l'ANASE (Association des Nations de l'Asie du Sud-Est), le pays a insisté pour l'adoption de la Déclaration d'engagement de l'ANASE visant zéro nouvelle infection à VIH et zéro décès dû au sida.

L'Indonésie prévoit également de devenir l'un des pays de la région qui propose des soins de santé universels d'ici 2014. La ministre de la Santé déclare que le traitement du VIH sera inclus dans la couverture de santé.

« L'Indonésie est un partenaire clé dans le pilotage pour stopper l'épidémie de sida, » déclare M. Sidibé. « La couverture de santé universelle est un déclencheur de changement pour l'Indonésie. Je suis ravi de savoir que le traitement du VIH sera inclus dans ce programme national. Cela détermine l'étape pour un financement durable des programmes de lutte contre le VIH. »

Le Directeur exécutif de l'ONUSIDA, Michel Sidibé, a visité la Narcotics Prison Cipinang dans l'Est de Jakarta où il a rencontré les autorités carcérales et visité une clinique où sont fournis les traitements antirétroviraux et de substitution à la méthadone.

Photo : ONUSIDA/E.Wray

Les investissements nationaux dans riposte au VIH ont augmenté de manière significative en Indonésie depuis 2010, mais il y a encore un grand écart et, en 2015, l'Indonésie ne sera plus éligible au Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme.

« L'Indonésie essaye de garantir la pérennité des services de lutte contre le VIH pour les personnes vivant avec le VIH une fois que les pays donateurs arrêteront d'apporter les fonds » déclare la ministre Mboi. « La ministre de la Santé prépare une stratégie de sortie. Nous prévoyons de couvrir 100% des traitements du VIH par le budget national du gouvernement, » ajoute t-elle.

Les autorités de santé augmentent les efforts pour cibler les programmes de lutte contre le VIH sur les communautés nécessitant le plus d'attention. Le partage des seringues parmi les consommateurs de drogue a été l'une des sources de l'épidémie de VIH en Indonésie. Depuis 2009, la Direction générale des corrections déclare qu'elle a renforcé ses programmes de lutte contre le VIH à 149 structures de correction dans 25 provinces.

M. Sidibé a visité la Narcotics Prison Cipinang dans l'Est de Jakarta, l'une des onze prisons modèles mettant en œuvre un programme de lutte contre le sida cohérent. Il a rencontré les autorités carcérales et a ensuite découvert la prison, visitant la clinique où sont fournis les traitements antirétroviraux et de substitution à la méthadone. Il a également visité le centre de formation d'activités où les détenus apprennent de nouvelles compétences, incluant la pâtisserie, la couture et l'artisanat.

« Ma visite aujourd'hui montre que même dans les prisons il est possible de restaurer la dignité des personnes, » déclare M. Sidibé. « La prison peut être une expérience transformative. Le gouvernement indonésien démontre un grand courage et de l'innovation avec son remarquable programme de moindre mal et de lutte contre le VIH dans les prisons. J'espère que le programme inspire d'autres pays pour montrer le même esprit d'entreprise, » ajoute t-il.

La ministre de la Santé a organisé un dialogue entre M. Sidibé et les organisations confessionnelles comprenant des groupes religieux islamiques, chrétiens, hindous, bouddhistes et confucéens.

Photo : ONUSIDA/E.Wray

Mardi, la ministre de la Santé a organisé un dialogue entre M. Sidibé et les organisations confessionnelles comprenant des groupes religieux islamiques, chrétiens, hindous, bouddhistes et confucéens. Les leaders religieux sont des membres importants de la communauté et leur coopération est essentielle pour garantir le soutien à la prévention de lutte contre le VIH, le traitement et les soins. Les leaders ont admis que les organisations confessionnelles nécessitent plus d'éducation et de formation sur les questions liées au VIH pour qu'elles puissent aider leurs communautés.

Anggia Ermarini, secrétaire de l'unité de soins du Conseil Ulama d'Indonésie, l'organisme clérical musulman du pays déclare « De nombreux leaders religieux ne connaissent rien au sida. Nous souhaitons que les Nations Unies nous informent de la situation dans notre pays ».

Franz Magnis Suseno, un prêtre jésuite de l'Institut de philosophie Driyakara, a déclaré qu'il était d'avis que les organisations confessionnelles devaient commencer à éduquer les populations par rapport à la sexualité. Il a déclaré qu'il y avait une grande résistance à l'éducation sexuelle, mais que celle-ci était nécessaire.

M. Sidibé est en Indonésie au début d'une visite de trois pays en Asie, il visitera également la Birmanie et la Thaïlande.

20 avril 2011

20 avril 2011 20 avril 2011

Observatoire du VIH dans les prisons

Échafauder une lutte efficace contre le VIH dans les établissements pénitentiaires est un volet essentiel de la riposte au sida aux niveaux national, régional et mondial. Pour définir des normes de prévention et de traitement en matière de VIH ainsi que de protection et de promotion des droits des prisonniers, il est important de recueillir autant de données que possibles sur l’épidémie dans les prisons. Le nouvel Observatoire du VIH dans les prisons récemment créé en Amérique latine et aux Caraïbes devrait devenir le principal dépositaire régional de ces informations essentielles.

L’Observatoire (Observatorio VIH y Cárceles de Latinoamérica y el Caribe en espagnol) rassemble les données de 23 pays, accessibles sur un site Internet. Son objectif est principalement d’aider les gouvernements et la société civile à définir et à mettre en œuvre des politiques nationales de lutte contre le VIH dans les prisons fondées sur des normes internationales. L’Observatoire fonctionne en espagnol depuis mi-février et une version anglaise sera lancée le 30 avril 2011.

L’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (UNODC) mène cette initiative avec l’aide de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), de l’Organisation panaméricaine de la santé (OPS), de la Banque mondiale, du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et de l’ONUSIDA.

Selon José Vila del Castillo, Conseiller régional de l’UNODC, « L’Observatoire montre bien comment le système des Nations Unies est « Uni dans l’action ». La lutte contre le VIH dans les prisons de la région est devenue une priorité. L’Observatoire est un outil important qui permet de catalyser les processus de réforme des prisons et les programmes liés au VIH et aux prisons. »

La lutte contre le VIH dans les prisons de la région est devenue une priorité. L’Observatoire est un outil important qui permet de catalyser les processus de réforme des prisons et les programmes liés au VIH et aux prisons.

José Vila del Castillo, Conseiller régional de l’UNODC

Offrant un espace public permanent de réflexion et de dialogue éclairé, l’Observatoire virtuel élabore des méthodes de recueil, de traitement, d’analyse et de validation des données scientifiques glanées sur ce qui fonctionne et les meilleurs procédés en matière de lutte contre le VIH dans les prisons. Il mettra l’accent sur les informations existantes et encouragera la poursuite des recherches. Une formation et un appui technique sont également fournis par des annuaires de référence, des consultations en ligne, des forums de discussion et des salles de classe virtuelles.

En Amérique latine et aux Caraïbes, comme ailleurs, de nombreux prisonniers sont vulnérables au VIH en raison de plusieurs facteurs, notamment le manque de connaissances sur le virus, la surpopulation carcérale, le manque de protection et de services de santé de qualité, et la violence.

Dans toute la région où des données sont disponibles, plusieurs pays enregistrent une prévalence au VIH supérieure chez les prisonniers. Par exemple, selon les données recueillies par l’UNODC cette année au Pérou, il y a plus de huit fois plus de personnes vivant avec le VIH en prison qu’en liberté (4,03 % contre 0,4 %). En Bolivie, la situation est encore plus frappante. Les mêmes sources montrent que dans les neuf prisons du pays, 10 % des prisonniers sont signalés comme étant séropositifs, alors que la prévalence est de 0,2 % dans la société.

César Antonio Núñez, directeur de l’équipe d’appui aux régions (Amérique latine), est convaincu que l’Observatoire donnera un précieux point de vue sur la vie d’une population oubliée : « L’Observatoire va nous permettre de connaître la véritable situation du VIH dans le système carcéral et mettra en avant les questions relatives aux droits de l’homme. C’est probablement dans le domaine du VIH et des prisons que l’engagement de l’ONUSIDA à être le porte-parole des sans-voix est le plus nécessaire et le mieux adapté. »

02 novembre 2010

02 novembre 2010 02 novembre 2010

Le Directeur exécutif de l’ICPA, M. Ed Wozniak, présentant le prix au Dr. Fabienne Hariga, Experte de la Section du VIH/sida à l’UNODC, qui a reçu le prix au nom du réseau.

Le Réseau de partenariat sur le VIH dans les prisons en Afrique (AHPPN) a reçu le prestigieux Healthcare Award 2010, octroyé par l’International Corrections and Prisons Association (ICPA, Association internationale de l’exécution des peines et des affaires pénitentiaires). Le prix a été décerné lors de la Conférence annuelle de l’Association, qui s’est déroulée à Gand, en Belgique, du 24 au 29 octobre.

Le Directeur exécutif de l’ICPA, M. Ed Wozniak, a noté que le prix avait été donné au regard du « travail remarquable et innovateur dans le domaine du VIH dans le cadre du Réseau de partenariat sur le VIH dans les prisons en Afrique (AHPPN) ».

L’AHPPN est une initiative de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (UNODC). Il a été créé pour soutenir l’effort des gouvernements visant à élever une réponse efficace et fondée sur les droits de l’homme contre le VIH et la tuberculose dans les prisons africaines, et à présenter une plateforme de coopération et d’action nationale, internationale et multisectorielle.

Selon un rapport de l’UNODC de 2007, les données suggèrent une prévalence du VIH élevée parmi les prisonniers africains, par rapport à la population générale adulte. Une étude citée dans le rapport indique une prévalence du VIH de l’ordre de 40 % parmi les prisonniers dans certaines prisons d’Afrique du Sud. (L’étude a été menée dans un nombre limité de prisons et n’est pas considérée comme étant représentative de l’intégralité de la population des prisons d'Afrique du Sud).

Officiellement lancé en novembre 2009 par l’UNODC, en partenariat avec l’Organisation mondiale de la santé, de la Banque mondiale et de l’ONUSIDA, le travail de l’AHPPN est guidé par la croyance qu’un « système carcéral sain équivaut à une santé publique saine ».

Les efforts du réseau comprennent un nouveau site Web, ainsi qu’un questionnaire exhaustif de données visant à collecter des données à jour et sûres sur le VIH en milieu carcéral.

Le Dr. Fabienne Hariga, Experte de la Section du VIH/sida à l’UNODC et M. Percy Chato, membre du Comité directeur de l’AHPPN et de la Commission zambienne des prisons ont reçu la Healthcare Award de l'ICPA au nom de l'AHPPN.

13 octobre 2010

13 octobre 2010 13 octobre 2010

Michel Sidibé avec H.E. Mohammad Reza Rahimi, premier vice-président de la République islamique d’Iran. Photo: ONUSIDA

Dans la plupart des pays, la prévalence du VIH est nettement plus élevée parmi les prisonniers que dans l’ensemble de la population. Plusieurs facteurs contribuent à la propagation du VIH en milieu carcéral, notamment l’injection de drogues dans des conditions risquées, les relations sexuelles non protégées, le tatouage avec un matériel contaminé et le manque de moyens des services de santé pénitentiaires.

En République islamique d’Iran, la prévalence du VIH est environ huit fois plus élevée parmi les prisonniers que dans l’ensemble de la population. La consommation de drogues injectables est le principal mode de transmission du VIH, représentant plus de 70 % des cas de VIH signalés en Iran.

A l’occasion d’une visite en Iran, cette semaine, le Directeur exécutif de l’ONUSIDA, Michel Sidibé, a souligné le travail novateur du pays en matière de lutte contre l’épidémie de VIH dans les prisons et parmi les personnes qui consomment des drogues par injection. Les 250 prisons, camps de réhabilitation et centres pénitentiaires pour jeunes d’Iran abritent approximativement 180 000 détenus. Près de la moitié de ces détenus sont incarcérés pour des condamnations liées à la drogue.

« J’ai pu observer à la prison de Qezel Hessar une approche basée sur des données factuelles, imprégnée de tolérance, de pragmatisme et de compassion », a déclaré M. Sidibé après avoir visité le plus grand centre de détention de la région. « Je suis impressionné par l’étendue de l’offre proposée par l’établissement en matière de prévention, de soins, de traitement du VIH et de soutien psychologique ».

Située près de Karaj City, la prison de Qezel Hessar compte 19 000 détenus, la plupart incarcérés pour des délits liés à la drogue. Le centre offre une large gamme de services liés au VIH, notamment thérapie de substitution aux opiacés, thérapie antirétrovirale, dépistage volontaire et accompagnement psychologique, accès aux préservatifs et aux rasoirs stériles, psychothérapie et autres interventions comportementales.

La prison de Qezel Hessar propose une thérapie d’entretien quotidienne à base de méthadone à plus de 2 700 détenus, soit 30 fois plus qu’en 2003. Comme dans la plupart des prisons du pays, les détenus mariés ont droit à la visite de leur conjoint dans des chambres individuelles, avec mise à disposition de préservatifs.

Michel Sidibé avec un groupe de personnes séropositives au « Club positif », au Centre iranien de recherche sur le VIH / SIDA. Photo: ONUSIDA

Lors de réunions avec le premier vice-président Mohammad-Reza Rahimi et d’autres hauts fonctionnaires iraniens, M. Sidibé a exhorté les autorités à poursuivre l’objectif « zéro nouvelle infection à VIH parmi les consommateurs de drogue » et « zéro nouveau-né infecté ». Les autorités iraniennes ont exprimé l’engagement de la République islamique d’Iran à lutter contre l’épidémie de VIH, conformément au principe islamique selon lequel « sauver une vie, c’est sauver l’humanité toute entière ».

Dans le cadre de sa mission officielle, M. Sidibé a visité également un « Club positif » installé au Centre de recherche iranien sur le VIH / SIDA. S’adressant à un groupe de personnes vivant avec le VIH, il a déclaré : « Quand j’entends les mots ‘espoir’, ‘bonheur’ et ‘travail’, je constate que nos efforts n’ont pas été vains. »

Durant sa visite, M. Sidibé a souligné le travail des autorités de santé iraniennes pour aider les personnes vivant avec le VIH à refaire leur vie et à retrouver la dignité grâce à la création de ces Clubs positifs et la mise à disposition d’informations, de traitements antirétroviraux et d’autres services en relation avec le VIH.

S’exprimant au nom des personnes vivant avec le VIH, le responsable du conseil du Club positif a répondu à M. Sidibé que le SIDA était une question très difficile à traiter. « Cela nécessite du courage et de la patience, et vous êtes l’un de ceux qui ont le courage et la patience de travailler sur ces questions », a-t-il ajouté. « Nous sommes heureux d’avoir votre soutien et nous sommes disposés à travailler avec vous ».