Documents

Michel Sidibé, UNAIDS Executive Director visits China

During his visit to the People’s Republic of China, UNAIDS Executive Director Michel Sidibé addressed the opening of the Fifth Conference for the International Cooperation Programme on AIDS in Shanghai. Mr Sidibé congratulated the country, saying, “China’s progress can invigorate an AIDS response that teaches and inspires the world.”

Related

The critical impact of the PEPFAR funding freeze for HIV across Latin America and the Caribbean

The critical impact of the PEPFAR funding freeze for HIV across Latin America and the Caribbean

19 février 2025

Empowering youth to lead Togo’s HIV response

Empowering youth to lead Togo’s HIV response

31 octobre 2024

Interactive health and HIV game app reaches more than 300 000 young people in Côte d’Ivoire

Interactive health and HIV game app reaches more than 300 000 young people in Côte d’Ivoire

09 septembre 2024

Bridging gaps: sex education saves lives in Central African Republic

Bridging gaps: sex education saves lives in Central African Republic

03 septembre 2024

Feature Story

Séance de Q&R avec Ambrose Rachier, président du tribunal spécial pour les affaires liées au VIH au Kenya

23 février 2012

23 février 2012 23 février 2012

De gauche à droite : le prof. Getui, présidente du conseil du NACC, Ambrose Rachier, président du tribunal spécial pour les affaires liées au VIH, Hon. Esther Murigi, ministre des programmes spéciaux et Hon. Mohammed, ancien ministre adjoint, programmes spéciaux, à la conférence de presse organisée lorsque les membres du tribunal spécial pour les affaires liées au VIH ont prêté serment.

Photo : ONUSIDA

Lors de la Réunion de haut niveau sur le sida organisée en juin 2011, les leaders du monde entier se sont engagés à éliminer la stigmatisation et la discrimination à l'encontre des personnes vivant avec le VIH en promouvant des lois et des politiques en faveur des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La récente création au Kenya d'un tribunal spécial pour les affaires liées au VIH, le premier de ce genre à l'échelle mondiale, constitue une étape cruciale vers la réalisation de cet objectif.

On estime à 1,6 million le nombre de personnes vivant avec le VIH au Kenya. Le tribunal composé de sept membres permettra aux kenyans qui sont confrontés à la stigmatisation, à la discrimination ou à la criminalisation sur la base de leur état sérologique de faire appel à la justice. Il cherchera également à promouvoir les droits des femmes et des filles, qui sont touchées de façon disproportionnée par l'épidémie de VIH au Kenya.

L'équipe commune des Nations Unies sur le VIH et le sida au Kenya soutiendra le tribunal par l'intermédiaire du PNUD et de l'ONUSIDA, en renforçant sa capacité à fonctionner efficacement, en apportant un appui technique et en créant une demande au sein des communautés par le biais d'actions de sensibilisation.

L'ONUSIDA a discuté avec Ambrose Rachier, président du tribunal, des opportunités et des défis à venir.

Quelle est la mission du tribunal ? Comment le tribunal remplira-t-il cette mission ?

La mission du tribunal est évoquée dans la loi de 2006 sur la prévention et le contrôle du VIH/sida*. Le tribunal est compétent pour instruire et examiner les plaintes dans le cadre d'une infraction quelconque à la loi et les affaires ou appels éventuels conformément aux dispositions de la loi. Le tribunal est aussi habilité à exercer des fonctions en rapport avec la loi, à l'exclusion de toute compétence en matière criminelle.

Les procédures juridiques peuvent prendre des années au Kenya. Le tribunal peut accélérer l'accès à la justice pour les personnes vivant avec le VIH. Quels sont les autres objectifs du tribunal ?

Le tribunal a le statut d'un tribunal subalterne et a donc le droit d'obtenir des preuves, de convoquer des témoins, de conduire des auditions et de rendre un jugement sur les sujets susmentionnés. Dans ce cadre, il devrait se focaliser sur la protection des droits des personnes qui vivent avec le VIH. Il encourage donc les personnes séropositives au VIH et affectées par le VIH qui ont été lésées dans leurs droits en infraction à la loi de 2006 sur la prévention et le contrôle du VIH/sida à se faire connaître et à exposer leurs griefs.

Comment prévoyez-vous d'accomplir votre mission ?

Le tribunal a établi un registre contenant les plaintes et les griefs formulés à l'écrit. Les différentes plaintes sont examinées et traitées comme il se doit. Le tribunal aide aussi les membres du public qui sont analphabètes à déposer leurs plaintes.

Quelles actions ont été entreprises par le tribunal jusqu'à ce jour ?

Depuis que les membres ont prêté serment, le tribunal a déjà reçu plusieurs plaintes, et les a examinées et classées comme suit selon leurs caractéristiques générales :

- Une majorité des plaintes réceptionnées concerne des problèmes sur le lieu de travail, où des employés subissent une discrimination et une stigmatisation sur la base de leur état sérologique réel et/ou perçu. Ces plaintes vont du licenciement à la rétrogradation et au transfert irrégulier des employés en raison de leur séropositivité.

- La deuxième catégorie de plaintes porte sur le refus ou la difficulté à accéder au traitement du VIH, et émane principalement de personnes transférées dans des régions isolées du pays, où il est difficile d'accéder aux antirétroviraux, aux traitements contre les infections opportunistes, aux services de prévention anti-VIH et aux moyens de contraception.

- Enfin, la dernière catégorie englobe les plaintes liées aux relations familiales et concernent principalement les femmes qui, en raison de leur séropositivité, ont subi des violences domestiques, ont été chassées de chez elles ou ont été privées de leurs possessions.

Quels sont les projets immédiats du tribunal ?

Dans l'immédiat, il s'agit de développer un potentiel d'action des membres du tribunal de façon à leur permettre d'instruire et de traiter des affaires, étant donné que seuls trois des sept membres sont officiers de justice. Le tribunal a tenu sa première session le 31 janvier et a examiné à cette occasion deux affaires complexes. Une campagne visant à promouvoir le tribunal et l'accès à une justice sociale est prévue, dans le but d'informer le public et de le sensibiliser aux services assurés par le tribunal.

Selon vous, comment le tribunal pourra-t-il contribuer à la riposte nationale au VIH ?

Le tribunal aura un effet dissuasif sur les pratiques discriminatoires, encouragera l'inclusion et renforcera l'engagement des personnes vivant avec le VIH. Il permettra en outre d'élargir l'espace de dialogue social sur la stigmatisation liée au VIH, d'accroître les connaissances et la sensibilisation et de réduire la stigmatisation. Ainsi, l'accès aux pratiques et services de prévention du VIH sera amélioré, d'où un recours plus fréquent à ces services, et une demande accrue en faveur de services de prévention, de traitement, de soins et d'appui en matière de VIH.

De quelles opportunités le tribunal dispose-t-il pour lutter contre la stigmatisation et la discrimination, qui constituent un obstacle persistant à la concrétisation d'un accès universel ?

Le tribunal sera un excellent intermédiaire pour atteindre d'autres institutions qui exacerbent, volontairement ou non, la stigmatisation et la discrimination, dont le secteur des assurances, les employeurs et même les instituts de formation. Le tribunal peut consolider et créer une sensibilisation aux problèmes éthiques et juridiques en rapport avec le VIH et à la manière dont les personnes dont nous avons la charge pourraient s'en trouver affectées.

Selon vous, quels seront les principaux défis que le tribunal devra relever ?

À l'heure actuelle, le tribunal rencontre surtout un manque de bonne volonté et une véritable résistance de certaines parties ayant des intérêts spécifiques. Cela a déjà entravé notre travail. La bureaucratie est une autre contrainte qui affecte le fonctionnement du tribunal et qui retarde les réparations légales pourtant indispensables. Les personnes concernées risquent de continuer à souffrir pendant qu'elles attendent que justice soit faite et ainsi perdre leur confiance dans le tribunal. On dit qu'un retard de justice est un déni de justice. Nous ne demandons pas forcément un traitement prioritaire, mais la bureaucratie reste un facteur limitant non négligeable.

Le tribunal aura un effet dissuasif sur les pratiques discriminatoires, encouragera l'inclusion et renforcera l'engagement des personnes vivant avec le VIH

Ambrose Rachier, président du tribunal spécial pour les affaires liées au VIH au Kenya

Un autre défi consistera à rendre le tribunal opérationnel et à accomplir notre devoir efficacement dans le cadre de la future structure de gouvernance dédiée. À l'heure actuelle, les membres du tribunal ont l'intention d'organiser des sessions tournantes par province. Toutefois, une fois la structure dédiée mise en place, le siège de la gouvernance sera basé dans les 47 régions proposées, ce qui risque de compliquer la tâche des sept membres du tribunal pour rendre la justice de manière adéquate.

Malgré ces défis, je suis très optimiste et réellement fier de faire partie de ce tribunal unique, premier du genre du monde entier. J'espère que d'autres pays suivront notre exemple et sauront tirer les leçons qui s'imposent de nos succès et de nos problèmes.

D'autres pays souhaitent peut-être savoir d'où est venue cette idée, et combien de temps il a fallu pour la transposer dans la réalité.

En 1999, le VIH a été déclaré catastrophe nationale. Cela a conduit à la création du centre national de contrôle du sida. Un groupe de travail sur le VIH et la loi a aussi été mis en place.

Ce groupe avait pour mission de fournir des conseils juridiques sur les lois nécessaires pour faciliter la prévention, le traitement et les soins en matière de VIH. J'ai été nommé président de ce groupe, qui a commencé ses travaux en 2000 et a remis son rapport en juillet 2002. À cette date, nous avions identifié trois principaux problèmes à résoudre : i) la stigmatisation et la discrimination étaient des facteurs ayant conduit à l'accélération de la propagation du VIH ; ii) il était nécessaire de résoudre les problèmes de l'accès aux services de prévention, de traitement et de soins en matière de VIH ; iii) l'accès à la justice pour les personnes séropositives au VIH et/ou touchées par le VIH était un moyen d'améliorer la riposte à l'échelle nationale. La présentation de notre rapport a conduit à la rédaction de la loi sur la prévention et le contrôle du VIH/sida, adoptée en 2006. Le tribunal était déjà mentionné dans la loi en question et ses membres ont prêté serment en juin 2011.

*Objectifs de la loi kenyane de 2006 sur la prévention et le contrôle du VIH/sida :

(a) Promouvoir une sensibilisation du public sur les causes, les modes de transmission, les conséquences, les moyens de prévention et le contrôle du VIH et du sida ;

(b) Étendre à toute personne susceptible d'être séropositive au VIH et touchée par le sida ou dont l'infection est certaine la protection de la totalité de ses droits et de ses libertés civiles, par les biais suivants :

- (i) interdire la conservation des dépistages obligatoires du VIH, telle que mentionnée dans la loi ;

- (ii) garantir le droit de chaque individu au respect de sa vie privée ;

- (iii) déclarer illégale la discrimination, sous toutes ses formes et dans tous ses aspects, à l'encontre des personnes touchées par le VIH et le sida ou considérées ou suspectées d'une telle infection ;

- (iv) garantir la prestation de soins de santé et de services sociaux de base en faveur des personnes touchées par le VIH et le sida ;

(c) Promouvoir des précautions de sécurité et des mesures universelles de niveau maximal pour les pratiques et les procédures comportant un risque de transmission du VIH ; et

(d) Traiter de manière positive et chercher à éradiquer les conditions qui aggravent la propagation de l'infection à VIH.

Feature Story

La face cachée des enfants et du sida : les accomplissements de dix années d'engagements

10 juin 2011

10 juin 2011 10 juin 2011

Le Président du Rwanda, Paul Kagame, lors de son allocution à l'événement La face cachée des enfants et du sida : les accomplissements de 10 années d'engagements, au Millenium Hotel de New York, le 9 juin 2011.

Photo: ONUSIDA/B. Hamilton

Des progrès considérables ont été réalisés en mettant les enfants au coeur de la riposte mondiale au sida. L'éradication des nouvelles infections au VIH chez les enfants d'ici 2015 est devenue une priorité internationale et une diminution de l'incidence du VIH a été observée parmi les jeunes. Cependant, la Réunion de haut niveau sur le sida a fait entendre cette semaine que le chemin vers une génération sans sida était encore long.

À l'occasion d'un événement parallèle intitulé La face cachée des enfants et du sida : les accomplissements de dix années d'engagement, qui s'est tenu le 9 juin, des délégués ont exploré la manière dont les enfants du monde entier pouvaient se voir garantir des services de prévention, de traitement, de soins et d'appui de bonne qualité en matière de VIH . La réunion, qui a accueilli des chefs d'État, des ministres, des organisations internationales et des représentants des populations concernées, y compris des groupes de jeunes, était conjointement organisée par l'UNICEF, l'ONUSIDA et les gouvernements australien et botswanais. Parmi les invités étaient présents Paul Kagame, Président du Rwanda, et Dr Asha-Rose Migiro, Vice Secrétaire générale de l'ONU.

Les principaux objectifs de l'événement étaient d'encourager les décideurs nationaux et mondiaux à respecter leurs engagements pour éliminer les nouvelles infections au VIH chez les enfants, de suivre les progrès réalisés par rapport aux objectifs fixés et de garder les enfants au coeur de l'agenda tout au long de la Réunion de haut niveau.

Cela a également été l'occasion d'annoncer la poursuite de la campagne Unissons-nous pour les enfants contre le sida comme plateforme mondiale multipartenaires prenant en charge les difficultés des enfants confrontés au VIH.

Tous les enfants doivent être une priorité mondiale et ne doivent pas être laissés aux prises de la loterie géographique

Michel Sidibé, directeur exécutif de l'ONUSIDA

Dans son discours d'ouverture, Dr Anthony Lake, Directeur exécutif de l'UNICEF, a déclaré : « Nous avons les connaissances, nous avons la science et nous avons le pouvoir d'atteindre une génération sans sida. Nous pouvons le faire—et comme nous le pouvons, nous le devons. Et je pense qu'ensemble, nous y arriverons. »

Les participants ont discuté de l'importance de définir clairement des objectifs dans le cadre d'un plan axé sur les résultats et basés sur les droits pour atteindre tous ceux dans le besoin. Ceux-ci incluent des millions de femmes et d'enfants oubliés. Les indicateurs de santé montrent des inégalités considérables en fonction des revenus, de la localisation géographique et de l'éducation. Les disparités entre les sexes continuent de placer un plus lourd fardeau du VIH sur les jeunes femmes, les filles et les enfants handicapés, qui ont souvent un accès limité aux services et à la protection.

Il a été convenu qu'il fallait redoubler d'efforts pour atteindre les plus pauvres, les plus marginalisés et les moins enclins à bénéficier d'interventions contre le VIH.

Présent à l'événement, Michel Sidibé, Directeur exécutif de l'ONUSIDA, a fait son plaidoyer : « Tous les enfants doivent être une priorité mondiale et ne doivent pas être laissés aux prises de la loterie géographique. Malheureusement, c'est ce qui se passe. »

« Si nous échouons pour les enfants, je ne pense pas que nous parviendrons à atteindre nos objectifs de développement... Si nous ne pouvons pas réaliser cette tâche pour nous enfants, si nous ne pouvons pas créer une société qui permette la juste redistribution des opportunités, une société dans laquelle nous prenons réellement en charge les inégalités, une société dans laquelle nous nous assurons que la justice sociale nous aide à atteindre ces enfants, ne me dites pas que vous atteindrez les Objectifs du Millénaire pour le développement, que vous transformerez ce monde, que vous le rendrez meilleur. »

Nabbumba « Princesse » Nuru d'Ouganda, née séropositive, s'est également adressée à l'assemblée : « Aujourd’hui, si je suis ici en face de vous, en tant que jeune leader de la riposte au sida, c'est pour vous pousser, vous les dirigeants reconnus, à vous engager dans la quasi-élimination de la transmission mère-enfant. »

Nous avons les connaissances, nous avons la science et nous avons le pouvoir d'atteindre une génération sans sida. Nous pouvons le faire—et comme nous le pouvons, nous le devons. Et je pense qu'ensemble, nous y arriverons.

Dr Anthony Lake, Directeur exécutif de l'UNICEF

« Je sais que beaucoup d'entre nous dans cette salle sont des parents. Aucun de vous ne voudrait voir grandir votre enfant avec le VIH, et vous seriez anéantis si votre enfant tombait malade. C'est ce que ressentent de nombreuses femmes en Afrique et un plus grand nombre de femmes dans le monde qui n'ont pas accès au traitement du VIH pour éviter que leurs bébés ne contractent le virus », a-t-elle déclaré.

La réunion s'est achevée sur une note optimiste mais néanmoins lucide : l'attente de l'objectif d'une génération sans sida est désormais à portée de main, mais seulement si le monde respecte les engagements nécessaires et prend les mesures adéquates pour que ce rêve devienne réalité.

Réunion de haut niveau sur le sida de l'Assemblée générale des Nations Unies

Après trente ans d'épidémie de sida, et 10 ans après la Session extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies sur le VIH/sida, le monde s'est rassemblé pour examiner les progrès et dessiner l'avenir de la riposte mondiale au sida à l'occasion de la Réunion de haut niveau sur le sida de l'Assemblée générale des Nations Unies 2011 qui se tiendra du 8 au 10 juin 2011 à New York. Les États membres devraient adopter une nouvelle Déclaration qui affirmera de nouveau les engagements actuels ainsi que des actions pour guider et soutenir la riposte mondiale au sida.

Liens externes

Publications

Publications

Feature Story

Publication d’une édition spéciale de Global Health Governance sur la riposte mondiale au sida sous la direction du Directeur exécutif de l’ONUSIDA, Michel Sidibé

23 décembre 2010

23 décembre 2010 23 décembre 2010

Les innovations apportées à la gouvernance s’inscrivent parmi les réalisations indicatives de la riposte au sida. Elles ont transformé la vie des personnes vivant avec, ou affectées par, le VIH. Cette constatation est l’un des points clés d’une édition spéciale de la revue Global Health Governance, parue le 20 décembre, sous la codirection du Directeur exécutif de l’ONUSIDA, Michel Sidibé.

L’article intitulé Les hommes, la passion et la politique : rétrospectives et perspectives sur la gouvernance de la riposte au sida, signé par M. Sidibé et plusieurs spécialistes, présente un programme d’action en sept points sur la gouvernance du sida. Ce programme repose sur trois principes complémentaires : la reconnaissance du rôle unique que jouent les personnes affectées dans la mutation des vulnérabilités, l’importance cruciale de l’appropriation des ripostes par les personnes qu’elles sont censées servir et la force que représentent les mouvements et les coalitions pour faire pencher la balance du pouvoir par des approches créatives, lors l’élaboration des ripostes et de la résolution des contentieux, et par des stratégies politiques transnationales.

Au fil des années, la participation des groupes vulnérables s’est accrue au sein des instances politiques internationales. Cette évolution a suscité des programmes de prévention ciblés et un élargissement sans précédent de l’accès aux services de prévention, de traitements, de soins et de soutien au VIH. Cependant, comme le souligne cet article, les glissements majeurs qui ont eu lieu dans les domaines politique et économique réclament de nouvelles approches comme, par exemple, l’engagement du monde universitaire dans l’examen critique de la gouvernance des programmes et des services de lutte contre le VIH et la recherche des possibilités de promotion des programmes antisida à travers les secteurs.

L’idée de publier cette édition spéciale de Global Health Governance est née de la reconnaissance générale des changements apportés aux approches choisies pour la gouvernance après la mise en œuvre des ripostes au sida. Elle est également due aux possibilités offertes par les enseignements tirés de ces ripostes aux autres grandes causes mondiales. Les glissements graduels du pouvoir mondial, qui évolue du G8 au G20 et des actions collectives aux « actions hyper-collectives », requièrent en outre des avancées dans la manière dont la riposte au sida est gouvernée.

Au cours de ces trente dernières années, la riposte au VIH a été un moteur en matière d’innovations. Elle a produit, ce faisant, des résultats tangibles pour les personnes. Elle a également ouvert et protégé le champ de la gouvernance des causes liées au bien commun mondial pour lui permettre d’être plus inclusive et plus respectueuse des droits humains. L’évolution de l’ordre mondial réclame que ce moteur continue sur sa lancée.

Michel Sidibé, Directeur exécutif de l’ONUSIDA

« Au cours de ces trente dernières années, la riposte au VIH a été un moteur en matière d’innovations », estime M. Sidibé. « Elle a produit, ce faisant, des résultats tangibles pour les personnes. Elle a également ouvert et protégé le champ de la gouvernance des causes liées au bien commun mondial pour lui permettre d’être plus inclusive et plus respectueuse des droits humains. L’évolution de l’ordre mondial réclame que ce moteur continue sur sa lancée. »

En coopérant avec la communauté engagée dans le développement, la riposte au VIH pourra continuer à transformer le mode de gouvernance qu’elle emploie pour les causes complexes liées à l’avancement du développement intégral, des droits et de la dignité des personnes, affirment les auteurs de l’article. Les autres articles de cette édition spéciale, qui sont notamment signés par des personnes vivant avec le VIH, des directeurs de programmes nationaux antisida, des militants de la société civile et des universitaires réputés, renforcent concrètement les normes, les règles, les institutions et les pratiques qui résolvent les problèmes rencontrés de longue date par l’action collective.

« Nous sommes extrêmement satisfaits de la parution de cette édition spéciale », a déclaré le Professeur Yanzhong Huang, Maître de recherche en santé mondiale au Conseil des relations extérieures et Rédacteur en chef de la revue. « Avec cette édition spéciale, nous avons une idée plus claire de la manière dont la gouvernance de la santé mondiale est constamment remodelée par les pratiques, les programmes et les projets axés sur la lutte contre le VIH. »

Pour avoir accès à l’édition spéciale de Global Health Governance (en anglais) : http://ghgj.org/

Related

La mise à jour technique fournit une analyse des avantages et des risques d'auto-dépistage du VIH ainsi que des approches programmatiques, des politiques et des considérations réglementaires potentielles. Elle souligne également que l'ONUSIDA et l'OMS s'opposent fermement à toute instance de dépistage obligatoire ou obligatoire des individus.

La mise à jour technique fournit une analyse des avantages et des risques d'auto-dépistage du VIH ainsi que des approches programmatiques, des politiques et des considérations réglementaires potentielles. Elle souligne également que l'ONUSIDA et l'OMS s'opposent fermement à toute instance de dépistage obligatoire ou obligatoire des individus.

Feature Story

Intensification de l'accès au dépistage du VIH grâce aux nouvelles technologies

27 mai 2014

27 mai 2014 27 mai 2014Qu'est-ce que l'auto-dépistage du VIH et que pourrait-il accomplir ? C'est la première question qui est posée par rapport à la nouvelle mise à jour technique de l'ONUSIDA/OMS sur l'auto-dépistage du VIH. La mise à jour vise à synthétiser les expériences, la recherche et les politiques sur l'auto-dépistage du VIH afin d'informer les parties prenantes qui envisagent ou mettent déjà en œuvre une telle approche.

La stigmatisation, la discrimination, le manque d'intimité et de longs délais d'attente et les distances de déplacement sont parmi les principaux facteurs qui dissuadent au dépistage du VIH. De nouveaux outils de dépistage comme l'auto-dépistage du VIH permettent de surmonter ces obstacles ; rendre le dépistage du VIH plus simple et plus pratique.

Les pays sont à niveaux différents de préparation pour ce qui concerne l'auto-dépistage. Le Kenya, par exemple, a inclus l'auto-dépistage dans les politiques et les lignes directrices nationales. Le Malawi, l'Afrique du Sud et le Zimbabwe envisagent son introduction. La Food and Drug Administration américaine a approuvées en 2012 le vente libre du premier auto-dépistage oral pour le VIH. Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a légalisé la vente de kits d'auto-dépistage depuis le 1er Avril 2014. La France a annoncé son intention d'approuver la vente libre de kits d'auto-dépistage du VIH en 2014. Dans certains autres pays, l'auto-dépistage du VIH reste explicitement illégal ou il n'y a pas de règlements ou des politiques officielles.

La mise à jour technique fournit une analyse des avantages et des risques d'auto-dépistage du VIH ainsi que des approches programmatiques, des politiques et des considérations réglementaires potentielles. Elle souligne également que l'ONUSIDA et l'OMS s'opposent fermement à toute instance de dépistage obligatoire ou obligatoire des individus.

L'auto-dépistage du VIH devrait être considéré comme une approche initiale d'auto-dépistage, contrôlée par l'utilisateur, qui doit être suivi par des tests officiels de confirmation. L'auto-dépistage du VIH est une approche évolutive qui a le potentiel d'augmenter l'accès au dépistage et de répondre aux besoins des populations les plus touchées qui restent mal desservies par les modalités existantes de dépistage du VIH.

Related

Cities leading the way to achieving key targets in the HIV response

Cities leading the way to achieving key targets in the HIV response

27 septembre 2023

Le Directeur exécutif de l'ONUSIDA, Michel Sidibé, s'exprimant au Forum Afrique New York au Gabon le 23 mai 2014.

Poignée de main entre le Directeur exécutif de l'ONUSIDA, Michel Sidibé et le Premier ministre du Gabon, Daniel Ona Ondo.

Poignée de main entre le Directeur exécutif de l'ONUSIDA, Michel Sidibé et Catherine Samba-Panza, Présidente par intérim de la République centrafricaine.

Le Directeur exécutif de l'ONUSIDA avec des jeunes. Gabon, le 24 mai 2014.

Feature Story

Les jeunes Africains façonnent leur avenir

27 mai 2014

27 mai 2014 27 mai 2014Plus de 1500 jeunes, des entrepreneurs, des représentants gouvernementaux et des chefs d'Etat se sont réunis le 23 mai à Libreville, Gabon, pour le Sommet des citoyens africains. L'événement a été l'occasion pour les participants de réfléchir sur la manière d'améliorer l'avenir de l'Afrique tout en investissant dans la jeunesse et pour établir un dialogue entre les jeunes et les décideurs.

Au cours de la dernière décennie, les économies africaines ont été parmi les plus fortes croissances dans le monde, et cette tendance devrait s'accélérer au cours des prochaines décennies. Néanmoins, le problème des taux de croissance élevés avec de faibles niveaux d'investissement dans les personnes pose un défi pour le développement de l'Afrique. « Nous voulons montrer aux jeunes qu'ils sont au centre de nos préoccupations, et le dialogue doit être maintenu en permanence entre nous afin d'anticiper et de partager avec eux l'ambition de leur développement », a déclaré Ali Bongo Ondimba, Président du Gabon, qui a ouvert le sommet.

Le Directeur exécutif de l'ONUSIDA, Michel Sidibé, a rappelé aux participants que « l'Afrique est cours de transformation rapide et le continent doit choisir son propre paradigme. »

Les discussions ont été directement tirées des résultats d'une enquête menée par « Train my Generation » (« Forme ma génération ») sur les opinions des jeunes Africains, le fonds de formation professionnelle créé et mis en place par le New York Africa Forum (le Forum Afrique New York).

Les résultats ont montré que 90% des jeunes pensent que leurs vies sont meilleures que celles de leurs parents. Ils sont optimistes et croient que l'éducation est la clé de leur avenir. Même si la plupart des jeunes pensent qu'ils possèdent un véritable esprit de l'esprit d'entreprise, l'accès au capital pour se lancer dans les affaires reste difficile, et les problèmes économiques et le chômage sont des soucis récurrents.

Pour faire face à tous ces défis, Jeff Martin, fondateur et chef de la direction de Marques tribaux et Technologies tribaux a encouragé les jeunes en Afrique « Pensez comme citoyens du monde ». « Cela vous permettra de voir les tendances et les possibilités que d'autres personnes ne verront pas, » a-t-il ajouté.

Lors de sa visite au Gabon, M. Sidibé a également assisté à la cérémonie d'ouverture du Forum Afrique New York et a rencontré le Premier ministre du Gabon, Daniel Ona Ondo ainsi que la présidente par intérim de la République centrafricaine, Catherine Samba-Panza.

Related

Empowering youth to lead Togo’s HIV response

Empowering youth to lead Togo’s HIV response

31 octobre 2024

Interactive health and HIV game app reaches more than 300 000 young people in Côte d’Ivoire

Interactive health and HIV game app reaches more than 300 000 young people in Côte d’Ivoire

09 septembre 2024

Bridging gaps: sex education saves lives in Central African Republic

Bridging gaps: sex education saves lives in Central African Republic

03 septembre 2024

La célèbre danseuse, actrice, et militante transgenre indienne Laxmi Narayan Tripathi a œuvré pour les droits des transgenres pendant plus de deux décennies.

Feature Story

Une décision de la Cour suprême en Inde étend les possibilités de réalisation des droits transgenres

16 mai 2014

16 mai 2014 16 mai 2014La célèbre danseuse, actrice, et militante transgenre indienne Laxmi Narayan Tripathi a œuvré pour les droits des transgenres pendant plus de deux décennies. Néanmoins, la récente décision de la Cour suprême d'Inde d'accorder au hijras et autres personnes transgenres le droit d'une reconnaissance officielle en tant que troisième genre l'a prise au dépourvu. « Nous avons lutté pour cela », dit-elle, « mais personnellement je n'ai jamais pensé que ce jugement serait rendu de mon vivant. »

Soulignant comment la communauté transgenre a longtemps enduré la discrimination et l'ignorance en Inde, Madame Tripathi a salué la décision. « C'est magnifique. Je suis fière d'être indienne en ce moment, » dit-elle.

Avant la décision, les membres de la communauté transgenre en Inde étaient obligés de se classer eux-mêmes, soit homme, soit femme, dans les documents d'identification. Toutefois, cette décision du 15 avril 2014 qui fait jurisprudence introduit non seulement la reconnaissance d'un troisième genre, mais elle stipule également que les personnes transgenres ont accès aux mêmes droits de programmes d'aide sociale que d'autres groupes minoritaires dans le pays.

Alors que la décision qui fait jurisprudence a été passée, le juge K.S. Radhakrishnan qui a arbitré les deux juges de la Cour suprême a déclaré, « la reconnaissance des transgenres comme un troisième genre n'est pas une question sociale ou médicale, mais une question relative aux droits de l'homme. »

La décision sera applicable à toutes les personnes dont les actuelles caractéristiques physiques ne correspondent pas à leur sexe de naissance. Avec une population de plus de 1,2 milliard et une estimation de 0,5 à 1 million de personnes transgenres, l'Inde a rejoint la liste des autres pays de la région qui reconnaissent officiellement les droits du troisième genre. Par ailleurs, la Commission électorale a introduit une « autre » catégorie sur les formulaires d'enregistrement des électeurs pour les élections de cette année, les personnes transgenres peuvent ainsi s'enregistrer.

La surveillance sentinelle du VIH 2010–2011 a constaté que les personnes transgenres avaient la prévalence au VIH la plus élevée parmi toutes les populations interrogées, soit 8,8% au plan national par rapport à la population générale dont la prévalence est de 0,3%. Toutefois, en Inde, tout comme en Asie et dans le Pacifique dans son ensemble, les programmes ciblés et les initiatives pour les personnes transgenres sont largement manquantes dans les ripostes nationales au VIH.

Malgré les progrès réalisés pour la reconnaissance de l'identité des personnes transgenres, des défis importants sont à venir. Les militants avertissent que la route sera encore longue pour garantir que les hijras et la communauté transgenre soient en mesure de bénéficier d'un accès égalitaire à l'éducation, au logement, à l'emploi et aux services de santé, y compris les services anti-VIH.

La décision est assombrie par la décision de la Cour suprême fin 2013 de rétablir la section 377 du Code pénal indien qui criminalise à nouveau les rapports sexuels entre adultes consentants du même sexe. En 2009, la Haute Cour de Delhi a jugé inconstitutionnelle l'application de la loi datant de plus de 150 ans criminalisant les « relations charnelles contre l'ordre de la nature » entre adultes consentants. Aujourd'hui en Inde, les gays et autres hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, les lesbiennes, les bisexuels et les transgenres risquent à nouveau la possibilité de poursuite criminelle. Les militants et les communautés des principales populations les plus exposées au risque ont enregistré une augmentation de cas de dénonciations et d'activités criminelles à l'encontre des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes après que la section 377 ait été rétablie dans la loi. La peur de la discrimination, de l'identification et des répercussions juridiques dissuadent les personnes à accéder aux soins de santé et anti-VIH, empêchant la prévention du VIH et les efforts de traitement.

« La décision de l'identité transgenre est sans doute aucun à saluer et représente une étape significative pour l'Inde. Mais nous souhaitons que les gouvernements et la société civile soutiennent toutes les personnes pour qu'elles soient en mesure d'exercer leurs droits et avoir accès à l'information et aux services anti-VIH, y compris les gays et autres hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, les lesbiennes, les bisexuels et les transgenres, sans peur ni discrimination » déclare Oussama Tawil, Coordonnateur de l'ONUSIDA en Inde, faisant écho aux messages résultant d'une déclaration faite par l'ONUSIDA fin 2013 en appelant l'Inde et tous les pays à abroger les lois qui criminalisent les rapports sexuels entre adultes consentants du même sexe.

Pour Laxmi Narayan Tripathi, son engagement pour la lutte en faveur de l'égalité des droits et de l'accès aux services pour les personnes transgenres en Inde et dans le monde entier continue. « Cela nous obligera à de nombreux efforts. Nous défendons le fait d'avoir une éducation sur les questions transgenres comme faisant partie du système éducatif pour que les jeunes esprits soient conscients des problèmes transgenres, et ce dès le plus jeune âge. Les gouvernements des différents pays devraient reconnaitre les personnes transgenres et mettre en œuvre une législation qui facilite l'acceptation des personnes transgenres, juste comme nous sommes. »

Related

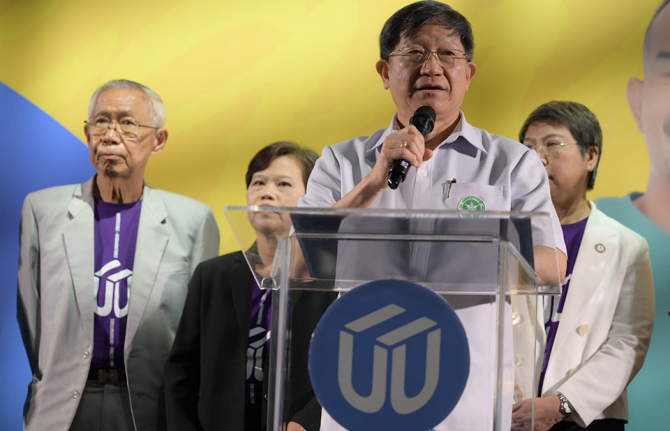

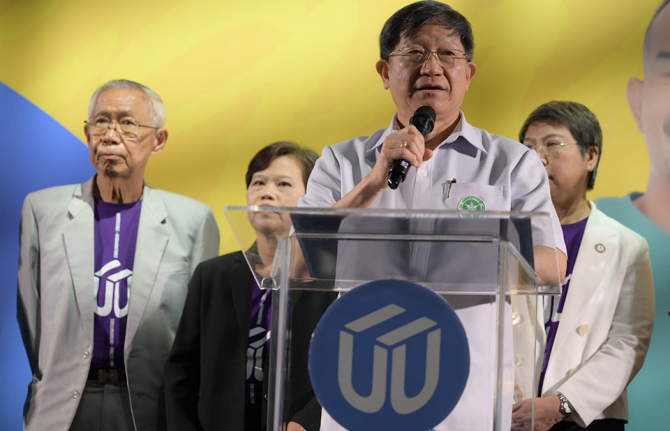

Thailand’s Mplus: HIV services delivered in style

Thailand’s Mplus: HIV services delivered in style

13 décembre 2022

Preventing transmission and tackling stigma: The power of U=U

Preventing transmission and tackling stigma: The power of U=U

12 décembre 2022

De gauche à droite : Michel Sidibé, Directeur exécutif de l'ONUSIDA ; G. Onishenko, Conseiller auprès du Premier ministre de la Fédération de Russie ; A. Popova, Chef par intérim du Service fédéral de surveillance en matière de protection des droits des consommateurs et du bien-être de l'individu de la Fédération de Russie ; et Luiz Loures, Directeur exécutif adjoint de la branche Programme de l'ONUSIDA.

Rencontre avec des représentants de la société civile de Russie et de la région Europe de l'Est / Asie centrale.

Feature Story

Lancement à Moscou de la Quatrième conférence sur le VIH/sida en Europe de l'Est et en Asie centrale

13 mai 2014

13 mai 2014 13 mai 2014La Quatrième conférence sur le VIH/sida en Europe de l'Est et en Asie centrale, plus grand forum sur le VIH de la région, s'est ouverte le 12 mai à Moscou, en Russie. Lors de cette conférence de deux jours, les participants vont évoquer les progrès de la région en matière de prévention, de traitement et de soins anti-VIH, ainsi que les mesures à prendre en priorité dans les pays de la région pour mettre un coup d'arrêt à l'épidémie de sida.

Dans son discours d'accueil officiel, le Premier ministre russe Dmitri Medvedev a confirmé l'engagement de la Fédération de Russie à soutenir les efforts de riposte au VIH à l'échelle régionale, mondiale mais aussi nationale. Le Premier Vice-Premier ministre Igor Chouvalov a également confirmé l'engagement financier en faveur de la riposte nationale et mondiale au sida et mis en avant la nécessité d'une action conjointe contre la stigmatisation et la discrimination liées au VIH.

Plus de 1 200 délégués participent à la conférence, notamment des dirigeants politiques et communautaires, des experts et des personnes vivant avec le VIH.

Dans son discours d'ouverture, le Directeur exécutif de l'ONUSIDA Michel Sidibé a lancé un appel courageux au gouvernement hôte : « Cette conférence doit montrer au monde que cette région lutte sérieusement pour mettre un terme à cette épidémie. Nous devons renforcer la coopération internationale et régionale pour veiller à ce que nos réussites soient étendues, soutenues et diffusées dans toute la région ».

« Nous n'avons pas d'autre choix, nous devons commencer par nous écouter les uns les autres, trouver un terrain d'entente et une solution commune », a déclaré Elena Bilokon, représentante du Réseau du Kazakhstan des femmes vivant avec le VIH/sida.

En Europe de l'Est et en Asie centrale, le nombre de nouvelles infections à VIH a augmenté, passant de 120 000 en 2006 à 130 000 en 2012. Compte tenu de la nature de l'épidémie dans la région, une attention particulière sera accordée à la prévention des infections à VIH chez les personnes les plus exposées au risque, notamment les consommateurs de drogues injectables.

Parmi les autres thèmes abordés lors de la conférence figurent les projections scientifiques pour l'épidémie de VIH, le développement d'un vaccin, les nouveaux systèmes de diagnostic, les mécanismes de transmission du VIH et les preuves scientifiques de l'efficacité de la prévention chez les populations les plus exposées au risque.

Related

L'exposition, qui rassemble des dessins et des peintures uniques réalisés par de jeunes artistes d'origine ukrainienne âgés de 5 à 16 ans, vivant avec le VIH ou touchés par le virus, a été l'occasion de mettre en avant la nécessité urgente d'accroître les efforts pour que les enfants ne soient plus affectés par le VIH.

À Genève, en Suisse, l'ONUSIDA, l'UNICEF et l'Hôtel InterContinental Genève ont marqué cette journée avec l'inauguration d'une exposition de dessins d'enfants pleine d'inspiration. Cet événement s'inscrit dans le cadre des actions de sensibilisation et d'appui pour l'arrêt des nouvelles infections à VIH chez les enfants et le maintien de leurs mères en vie et en bonne santé.

Feature Story

Fête des Mères : l'espoir pour les mères et les enfants touchés par le VIH

12 mai 2014

12 mai 2014 12 mai 2014Le 11 mai 2014, de nombreux pays du monde ont célébré la Fête des Mères. À Genève, en Suisse, l'ONUSIDA, l'UNICEF et l'Hôtel InterContinental Genève ont marqué cette journée avec l'inauguration d'une exposition de dessins d'enfants pleine d'inspiration. Cet événement s'inscrit dans le cadre des actions de sensibilisation et d'appui pour l'arrêt des nouvelles infections à VIH chez les enfants et le maintien de leurs mères en vie et en bonne santé.

L'exposition, qui rassemble des dessins et des peintures uniques réalisés par de jeunes artistes d'origine ukrainienne âgés de 5 à 16 ans, vivant avec le VIH ou touchés par le virus, a été l'occasion de mettre en avant la nécessité urgente d'accroître les efforts pour que les enfants ne soient plus affectés par le VIH.

Parmi les enfants dont les œuvres sont exposées, il y a Sofia Pinchuk, 16 ans. Elle fait partie des adolescents pris en charge par une organisation non gouvernementale soutenue par l'UNICEF appelée The Way Home, à Odessa. « Mon dessin rappelle que les espoirs et les rêves des enfants et des adolescents sont les mêmes partout », explique Sofia.

« Pour cet événement, j'ai demandé à certains enfants et adolescents dont nous nous occupons à Odessa d'imaginer une œuvre d'art qui reflète ce que signifie un foyer ou une famille pour eux », raconte Sergueï Kostin, Directeur de The Way Home. Dans les légendes des dessins, certains enfants ont écrit qu'ils rêvaient de devenir footballeur, enseignant, écrivain, danseur ou artiste. Mais beaucoup rêvent tout simplement d'avoir un foyer et une famille unie.

Malgré les progrès mondiaux et les investissements sans précédent en faveur de l'élimination des nouvelles infections à VIH chez les enfants et de la réduction des décès maternels, il faut en faire encore davantage pour que le monde parvienne à l'objectif de permettre à 90 % des femmes enceintes vivant avec le VIH l'accès aux services anti-VIH vitaux d'ici 2015.

« Aujourd'hui, plus de 2 millions d'adolescents vivent avec le VIH dans le monde. Cependant, une génération sans sida est à notre portée. Nous avons les outils, nous savons ce qu'il faut faire », a déclaré Marie-Pierre Poirier, Directrice régionale de l'UNICEF pour l'Europe centrale et orientale et la Communauté des États indépendants. « Alors que nous fêtons toutes les mères du monde, engageons-nous à bâtir un monde meilleur, de partage et de solidarité. Et commençons par donner une voix et un avenir aux enfants ».

« Le VIH touche des enfants et des adolescents dans le monde entier », a déclaré Mahesh Mahalingam, Chef de cabinet du Directeur de la branche Programme de l'ONUSIDA. « Nous espérons que ces dessins vous encourageront à vous intéresser davantage au monde des enfants et des adolescents vivant avec le VIH et touchés par le virus, rappel poignant de notre responsabilité commune pour veiller à ce qu'ils ne soient pas laissés de côté ».

Jürgen Baumhoff, Directeur général de l'Hôtel InterContinental Genève, a déclaré : « Nous autres membres du personnel et clients de l'Hôtel InterContinental Genève, nous nous sentons honorés de participer et de pouvoir soutenir la riposte au VIH. Le courage et la résilience de ces jeunes artistes nous incitent tous à poursuivre les efforts pour éliminer les nouvelles infections à VIH chez les enfants et maintenir leurs mères en vie ».

L'exposition, qui s'inscrit dans le cadre de la campagne conjointe de l'ONUSIDA et de l'Hôtel InterContinental Genève intitulée « Where History is Made », a également été l'occasion de présenter deux nouvelles vidéos : « Celebrating Birthdays », une vidéo de l'ONUSIDA en hommage aux millions de mères et d'enfants vivant avec le VIH ou touchés par le virus, et un rappel de la campagne mondiale « Objectif zéro » en faveur d'une génération sans sida.

Les dons récoltés à cette occasion seront reversés à l'ONUSIDA et à l'UNICEF pour leur travail conjoint dans la lutte contre les nouvelles infections à VIH chez les enfants et le maintien de leurs mères en vie.

Jan Beagle, Directrice exécutive adjointe de l'ONUSIDA, en compagnie de représentants du gouvernement local de Bali et des Nations Unies. Photo : ONUSIDA

Jan Beagle, Directrice exécutive adjointe de l'ONUSIDA, en compagnie de représentants du gouvernement local de Bali et des Nations Unies. Photo : ONUSIDA

La Directrice exécutive adjointe de l'ONUSIDA en compagnie du Vice-ministre de la Santé indonésien, le Dr Ali Ghufron Mukti. Photo : ONUSIDA

Des membres de l'équipe de la Bali Medika Clinic, un service communautaire proposant un dépistage et des conseils anonymes et l'orientation vers une initiation précoce du traitement anti-VIH. Photo : ONUSIDA

Feature Story

Accélérer la riposte au VIH en Indonésie

12 mai 2014

12 mai 2014 12 mai 2014L'Indonésie, qui se place au quatrième rang mondial en termes de population et couvre une vaste étendue géographique, est un pays d'importance stratégique pour la riposte au sida.

Compte tenu du nombre croissant de nouvelles infections à VIH ces dernières années, le gouvernement et ses partenaires intensifient leur action dans tout le pays pour soutenir l'expansion des programmes et des actions visant à réduire le nombre de nouvelles infections à VIH et de décès et à élargir l'accès au traitement anti-VIH.

En 2013, une stratégie nationale a été adoptée afin d'élargir rapidement l'accès au traitement antirétroviral pour maximiser son impact en termes de prévention. Grâce à ce programme, une initiation précoce du traitement antirétroviral, indépendamment de la numération de CD4, peut désormais être proposée aux femmes enceintes, aux couples sérodiscordants, à toutes les personnes issues des populations les plus exposées au VIH, ainsi qu'aux personnes vivant avec une co-infection VIH et tuberculose et/ou hépatite B ou C. Le programme est actuellement déployé en partenariat avec les autorités, la société civile et des partenaires internationaux de développement dans 13 districts du pays et sera étendu à 75 districts d'ici fin 2014.

En parallèle, l'Indonésie continue d'intensifier ses efforts de prévention du VIH, en se concentrant sur les principales populations touchées. Des données récentes concernant 16 villes d'Indonésie montrent que les efforts d'élargissement de l'accès aux préservatifs, en particulier pour les professionnel(le)s du sexe, et leur usage effectif ont permis de faire baisser le nombre d'infections sexuellement transmissibles, notamment la syphilis, et donc de réduire le risque de transmission du VIH.

« De l'élargissement des programmes de traitement et de prévention à la localisation géographique des ripostes et auprès des populations les plus touchées, il existe nombre d'exemples de progrès qui doivent maintenant être reproduits, rapidement, pour aller encore plus loin », a déclaré Jan Beagle, Directrice exécutive adjointe de l'ONUSIDA, en visite officielle en Indonésie au mois d'avril.

Le temps de l'action

Les partenaires de la riposte indonésienne au sida admettent que l'élargissement des programmes doit se poursuivre. On estime à 76 000 le nombre de nouvelles infections à VIH en 2012 et le nombre de personnes ayant accès au traitement antirétroviral s'est approché de la barre des 40 000 en 2013 (soit une augmentation de 27 % par rapport à 2012). Malgré des signes de stabilisation de l'épidémie parmi les professionnel(le)s du sexe et les consommateurs de drogues dans certaines régions, la prévalence du VIH chez les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes a fortement augmenté à l'échelle nationale, passant de 5,3 % en 2007 à 8,5 % en 2011, et de 8,1 % en 2007 à 17,2 % en 2011 à Jakarta, selon les données 2007 et 2011 de la Surveillance biologique et comportementale nationale intégrée.

« Dans un pays décentralisé comme l'Indonésie, nous devons traduire les stratégies en progrès et en action au niveau des provinces et des districts, et pour ce faire nous devons nous assurer des partenariats d'excellence », a déclaré le Vice-ministre de la Santé Ali Ghufron Mukti lors de sa rencontre avec la Directrice exécutive adjointe de l'ONUSIDA à Jakarta. « Nous travaillons intensément avec nos autorités locales dans les districts et avec la société civile et les communautés », a-t-il ajouté.

Bali est une province citée en exemple pour son nombre croissant de stratégies et d'initiatives montrant des résultats positifs. Par exemple, le programme de Bali pour la prévention de la transmission sexuelle du VIH a été renforcé au moyen de la refonte des règlements applicables au commerce du sexe, permettant aux professionnel(le)s du sexe d'accéder plus facilement et de manière confidentielle aux services de santé sexuelle et anti-VIH. Bali a également été à l'avant-garde dans la mise en œuvre du programme national sur l'utilisation stratégique du traitement antirétroviral, en assurant un traitement à toutes les personnes issues des populations les plus touchées sans tenir compte de la numération de CD4.

Des actions centrées sur les communautés qui donnent des résultats encourageants

Les services centrés sur les communautés et dirigés par celles-ci montrent des résultats significatifs en termes d'intérêt pour ces services et d'essor de ces derniers. Par exemple, malgré le contexte culturel difficile et sensible sur la question des rapports sexuels entre hommes, la Bali Medika Clinic de Kuta est considérée comme accueillante pour ces personnes par les groupes communautaires. Ces dernières années, elle a vu de plus en plus de patients y recourir aux services de dépistage et de conseil anonymes et à une orientation vers une initiation précoce du traitement anti-VIH.

« La Bali Medika Clinic est une initiative à base communautaire. Nos services sont construits autour des besoins et des demandes des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes. Nos patients peuvent bénéficier d'une approche centrée sur le patient et de notre système de guichet unique abordable, mais aussi confidentiel », explique Yogi Prasetia, membre du personnel de la clinique.

Les efforts unis de l'ONUSIDA

Un partenariat solide avec les Nations Unies sur le VIH permet également d'appuyer l'intensification des efforts en Indonésie. L’ONUSIDA a mené l'élaboration d'un Programme commun d'appui sur le sida, qui est le fruit des efforts combinés des Nations Unies pour soutenir le gouvernement indonésien et ses partenaires dans la riposte nationale au sida.

Ce programme correspond aux priorités identifiées de l'Indonésie dans le cadre du plan stratégique national, avec une orientation particulière sur l'élargissement de l'accès au traitement antirétroviral. Il vise notamment à maximiser l'impact de la riposte collective des Nations Unies, à harmoniser et mieux coordonner la programmation, le financement et la rédaction de rapports avec les organismes coparrainants, et à réduire les doublons et les coûts de transaction.