La publication « Grandes orientations en matière d’éducation et de VIH » offre une vue d'ensemble de la manière dont les approches éducatives en matière de VIH ont évolué dans le temps, en examinant les leçons apprises et les perspectives pour l'avenir.

Feature Story

Éducation et VIH : d'où nous venons et où nous devons aller

01 avril 2014

01 avril 2014 01 avril 2014Une nouvelle publication de l'UNESCO se penche sur l'évolution de l'éducation en matière de VIH et sur la manière de la rendre plus pertinente pour les jeunes.

Grandes orientations en matière d’éducation et de VIH est un document qui examine les leçons tirées de l'expérience éducative en matière de sida, ainsi que ses défis et opportunités. Il propose ensuite une marche à suivre dans un domaine considéré comme critique pour le succès de la riposte globale au sida.

Selon Chris Castle, Coordonnateur mondial de l'UNESCO pour le VIH et le sida, « l'éducation sur le VIH peut non seulement aider les apprenants à adopter et à conserver des comportements plus sûrs, mais aussi à réduire la stigmatisation et la discrimination envers les personnes touchées par le VIH et vivant avec le VIH ».

L'étude des mécanismes et des liens entre culture, valeurs, croyances et relations de pouvoir a gagné en importance et la reconnaissance du fait qu'éducation et santé sont inextricablement liées est désormais considérée comme cruciale. Par exemple, l'éducation sur le VIH peut contribuer à lutter contre certains des facteurs structurels de l'épidémie, comme les normes sexuelles négatives qui accroissent la vulnérabilité des femmes et des filles.

Selon la publication, l'une des principales leçons de l'éducation sur le sida réside dans la nécessité d'élargir le champ de l'éducation sur le VIH et d'assurer une approche plus ouverte et holistique de celle-ci. À cet égard, les premières approches éducatives qui tendaient à faire du VIH un sujet scientifique axé uniquement sur la biologie de la transmission, associées aux tactiques alarmistes souvent employées pour décourager les jeunes de se livrer à des activités sexuelles, sont largement dépassées.

À la place ont émergé des approches basées sur les compétences qui mettent en avant des stratégies de communication et d'adaptation. L'emploi de méthodes interactives, centrées sur l'apprenant, au lieu de méthodes massivement didactiques, s'est avéré plus positif.

L'éducation sur le VIH peut non seulement aider les apprenants à adopter et à conserver des comportements plus sûrs, mais aussi à réduire la stigmatisation et la discrimination envers les personnes touchées par le VIH et vivant avec le VIH.

Chris Castle, Coordonnateur mondial de l'UNESCO pour le VIH et le sida

À l'heure actuelle, de nombreux pays ont adopté ce nouveau modèle. Une étude menée dans 13 pays des Caraïbes en 2008 a révélé que tous assuraient une éducation en matière de santé basée sur les compétences. De même, l'ensemble des 21 pays d'Afrique australe et orientale ont une politique ou une stratégie qui met en avant une éducation sur le VIH basée sur les compétences.

Toutefois, la publication montre que le chemin restant à parcourir est encore long sur le terrain. Nombreux sont les jeunes dans le monde qui ne possèdent même pas des connaissances élémentaires sur le virus. L'éducation sur le VIH reste souvent marginalisée. De nombreux cursus comportent des lacunes, avec peu de références aux aspects essentiels des rapports sexuels et de la sexualité, ainsi qu'un manque d'informations concernant l'accès aux services pertinents. Bien souvent, les enseignants n'osent pas approfondir des sujets qu'ils peuvent trouver embarrassants et ne donnent pas à leurs élèves l'espace nécessaire pour examiner ces questions de manière franche et ouverte.

Grandes orientations en matière d’éducation et de VIH admet la nécessité de donner un nouveau cadre à l'éducation sur le VIH pour combler ces lacunes, repenser la formation des enseignants et soutenir et intégrer les activités basées sur les compétences dans les programmes scolaires en matière de santé. L'éducation sur le VIH devra également s'adapter aux évolutions de l'épidémie et englober non seulement la prévention du VIH, mais aussi le traitement, les soins, l'appui ainsi que la stigmatisation et la discrimination. Il faudrait en outre redoubler d'efforts pour répondre aux demandes croissantes des jeunes, et de plus en plus de leurs parents, en faveur d'une éducation sexuelle complète, en y associant les ministères, les chefs d'établissement et d'autres enseignants pour élaborer un agenda commun destiné à permettre aux jeunes de faire des choix éclairés sur la manière de vivre une vie épanouie et en bonne santé.

Related

Press Release

Intensification de la coopération pour la fabrication de produits pharmaceutiques en Afrique

29 mars 2014 29 mars 2014L’Union africaine, l’ONUSIDA, la CEA et l’ONUDI se réunissent avec les ministres des Finances d’Afrique

GENÈVE/ABUJA, 29 mars 2014 – Les dirigeants africains et d’importantes organisations multilatérales renforcent et élargissent leur soutien à la production locale de médicaments essentiels sur le continent. C’est l’un des principaux résultats de la septième Conférence commune des ministres de l’Économie et des Finances de l’Union africaine (UA) et de la Conférence des ministres africains des Finances, de la Planification et du Développement économique de la Commission économique pour l’Afrique des Nations Unies (CEA) se sont tenues à Abuja (Nigéria) du 25 au 30 mars.

En marge de ces conférences annuelles, l’UA, l’ONUSIDA, la CEA et l’ONUDI ont organisé un dialogue de haut niveau sur la Production locale de produits pharmaceutiques : une opportunité inexploitée pour le développement industriel inclusif et durable en Afrique avec les ministres africains des Finances et de la Planification économique. La réunion a mis l’accent sur les possibilités de développement d’une industrie pharmaceutique de haut niveau de qualité en Afrique qui pourrait générer d’importants avantages pour la santé et le développement économique.

M. Erastus Mwencha, Vice-Président de la Commission de l’Union africaine, a insisté sur les avantages de la production locale de médicaments : « La production locale de médicaments génériques sera la garantie de l’accessibilité financière et de la disponibilité des médicaments nécessaires, d’opportunités d’emploi et d’effets bénéfiques pour la santé publique en général, y compris un raccourcissement des circuits d’approvisionnement – ce qui contribuera à réduire les ruptures de stocks et à améliorer la capacité des autorités de réglementation locales à surveiller les normes de qualité des médicaments essentiels dans leur pays ».

Les chefs d’État et de gouvernement africains ont avalisé le Plan de l’Union africaine pour la fabrication de produits pharmaceutiques en Afrique (PMPA), le Plan d’action pour le développement industriel accéléré de l’Afrique (AIDA) et la Feuille de route sur la responsabilité partagée et la solidarité mondiale pour lutter contre le sida, la tuberculose et le paludisme en Afrique de l’Union africaine qui serviront de cadres stratégiques pour développer le secteur pharmaceutique sur le continent africain tant du point de vue de la santé publique que du développement industriel.

M. Michel Sidibé, Directeur exécutif de l’ONUSIDA, s’est félicité du soutien élargi des dirigeants du monde industriel et financier à la production locale de médicaments et a déclaré : « L’heure est venue pour l’Afrique de mettre un terme à sa dépendance vis-à-vis des importations étrangères. La fabrication locale de produits pharmaceutiques en Afrique offre l’opportunité de développer une industrie manufacturière plus large et une économie fondée sur la connaissance ».

M. Sidibé demande l’organisation d’une grande réunion sur le continent africain avant la fin 2014 sur le thème de la production locale avec les ministres des Finances, du Commerce, de l’Industrie et de la Santé, les Communautés économiques régionales et l’industrie pharmaceutique.

L’Afrique est le continent le plus durement touché par l’épidémie de sida mais reste massivement dépendante des produits pharmaceutiques et médicaux importés. On estime que plus de 80 % des médicaments antirétroviraux sont importés d’autres régions du monde. La production locale de tels médicaments est essentielle pour garantir un accès permanent à des traitements vitaux pour les 7,6 millions de personnes qui ont déjà accès aux antirétroviraux en Afrique et les millions de personnes supplémentaires qui n’ont toujours pas accès aux traitements dont elles ont besoin. La production locale est importante non seulement pour riposter contre le sida, mais aussi pour répondre à d’autres problèmes de santé existants et futurs auxquels le continent est ou sera confronté.

M. Carlos Lopes, Secrétaire exécutif de la CEA a déclaré : « Nous devons élaborer un argumentaire si nous voulons convaincre les banques africaines d’investir dans l’industrie pharmaceutique ».

Le besoin considérable de médicaments antirétroviraux et d’autres médicaments représente un marché potentiel important pour les sociétés pharmaceutiques sur le continent. On estimait à 18 milliards de dollars les dépenses totales consacrées aux produits pharmaceutiques en Afrique en 2012 et ce chiffre devrait atteindre 45 milliards à l’horizon 2020.

M. LI Yong, Directeur général de l’ONUDI, s’est engagé à travailler en partenariat avec d’importantes parties prenantes africaines : « Ensemble, nous pouvons développer l’industrie pharmaceutique en Afrique ; cela contribuera à améliorer la santé publique et aidera à atténuer les souffrances humaines. Conformément à notre mission qui consiste à promouvoir un développement industriel inclusif et durable, nous soutiendrons les efforts visant à améliorer la santé publique et permettre aux populations d’être de plus en plus productives au plan économique grâce au développement, en Afrique, d’industries viables de haut niveau de qualité dans cet important secteur à forte intensité de connaissances ».

En Afrique, l’industrie pharmaceutique doit relever des défis pour moderniser les installations et les pratiques de production. Cela impose d’importants investissements financiers, le recours à des experts, des travailleurs spécifiquement formés, une surveillance réglementaire accrue et une harmonisation des réglementations aux niveaux régional et continental afin de créer des marchés de plus grande envergure. On constate cependant un consensus croissant autour de la priorité que constitue le renforcement de la production locale de médicaments essentiels, de la promotion du développement industriel et de la transition du continent vers une pérennisation des programmes de traitement contre le VIH, la tuberculose et le paludisme ainsi qu’autour de l’amélioration de l’accès à des médicaments sûrs et efficaces pour traiter un large éventail de maladies transmissibles et non transmissibles.

Union africaine

L’Union africaine s’engage pour le développement et l’intégration de l’Afrique en étroite collaboration avec ses États membres, les Communautés économiques régionales et les peuples d’Afrique. Elle promeut sa vision d’une Afrique intégrée, prospère et pacifique, dirigée par ses propres citoyens et constituant une force dynamique au sein de la sphère mondiale. Plus d’informations à l’adresse: http://www.au.int/en

ONUSIDA

Le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) guide et mobilise la planète en vue de mettre en place sa vision partagée d’un monde affranchi de toute nouvelle infection par le VIH, de toute discrimination et de tout décès lié au sida. L'ONUSIDA unit les efforts de 11 organisations de l'ONU (l'UNHCR, l'UNICEF, le PAM, le PNUD, le FNUAP, l'ONUDC, l'ONU Femmes, l'OIT, l'UNESCO, l'OMS et la Banque mondiale) et travaille étroitement avec des partenaires nationaux et internationaux pour optimiser les résultats de la lutte contre le sida. Pour en savoir plus, rendez-vous sur unaids.org et rejoignez-nous sur Facebook et Twitter.

CEA

Le mandat de la CEA est d’appuyer le développement économique et social de ses États membres, d’encourager l’intégration régionale et de promouvoir la coopération internationale pour le développement de l’Afrique. Le travail de la CEA sur les politiques vise à façonner la transformation de l’Afrique et à soutenir un rythme de croissance propre à corriger les vulnérabilités qui impactent la vie des populations. La CEA tire sa force de sa qualité de seul organisme des Nations Unies à avoir mandat d’opérer aux niveaux régional et sous-régional pour mobiliser des ressources et les mettre au service des priorités de l’Afrique.

ONUDI

Le mandat de l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI) est de promouvoir et d’accélérer le développement industriel durable et inclusif des pays en développement et des économies en transition. Ces dernières années, l’ONUDI a joué un rôle accru dans le programme de développement mondial en concentrant ses activités sur la réduction de la pauvreté, la mondialisation inclusive et la sauvegarde d’un environnement durable. L’Organisation s’appuie sur quatre catégories de services qui se renforcent mutuellement : la coopération technique, les services d’analyse et de conseils en matière de politiques, l’établissement de normes et la mise en conformité ainsi qu’une fonction de coordination pour le transfert des connaissances et l’établissement de réseaux. La vision de l’ONUDI est celle d’un monde dans lequel le développement économique serait inclusif et durable, et la croissance économique équitable.

Contact

ONUSIDA GenèveSaya Oka

tel. +41 22 791 1552

okas@unaids.org

ONUSIDA Dakar

Jeanne Seck

tel. +22 1 775 650 235

seckj@unaids.org

CEA Addis Abeba

Flavia Ba

tel. +251 11 544 3504

fmendesBa@uneca.org

ONUDI Vienne

Alastair West

tel. +43 1 26026 3882

a.west@unido.org

Press centre

Download the printable version (PDF)

Séminaire de formation des formateurs, où les enfants apprennent l'importance de l'observance du traitement antirétroviral.

Feature Story

En Ouzbékistan, les adolescents vivant avec le VIH montrent à leurs pairs la voie vers une nouvelle vie

20 mars 2014

20 mars 2014 20 mars 2014Samir, jeune garçon timide de 15 ans, revient de loin. Vivant en Ouzbékistan et diagnostiqué séropositif au VIH il y a environ un an, il pensait à l'époque que sa vie était finie. Il se sentait déprimé et désespéré. Pourtant, aujourd'hui, il envisage un avenir plus radieux grâce à son engagement en tant que formateur de pair à pair dans le cadre d'un projet innovant piloté par l'ONUSIDA et l'UNICEF à Tachkent.

Lors du dernier atelier du projet, Samir a rejoint 22 autres adolescents vivant avec le VIH dans la capitale de l'Ouzbékistan. Ils étaient là pour en savoir plus sur les moyens d'apporter un soutien entre pairs à d'autres adolescents vivant la même expérience dans leur région d'origine.

Les stagiaires en ont appris davantage sur les services de prévention, de soins et d'appui en matière de VIH, ainsi que sur la disponibilité croissante des options de traitement contre le VIH et sur l'amélioration de la qualité de vie qui en résulte. Au programme également, les moyens de lutter contre la stigmatisation et la discrimination, encore très présentes au sein de la société ouzbèke. De nombreuses personnes vivant avec le VIH craignent toujours d'être rejetées et gardent donc le secret sur leur état sérologique.

Pour Samir, ce programme a fait toute la différence et il se sent désormais beaucoup plus confiant et optimiste. « Je suis fier d'avoir deux mains, deux jambes et une tête et je suis reconnaissant d'être en vie. Les choses les plus importantes sont la famille, la santé et un travail que l'on aime », explique Samir qui souhaite travailler plus tard dans une banque.

Cette initiative offre aux adolescents diagnostiqués séropositifs au VIH l'opportunité non seulement de faire face à leur propre situation, mais aussi de devenir des leaders pour guider d'autres pairs vers une intégration effective au sein de la société pour vivre une vie épanouie.

Lev Zohrabyan, Directeur national de l'ONUSIDA pour l'Ouzbékistan et le Turkménistan

Cette initiative d'éducation par les pairs a été lancée deux ans auparavant : l'ONUSIDA et l'UNICEF ont déjà formé ainsi 37 jeunes gens et envisagent de fournir une formation constante pour de nouveaux adolescents séropositifs au VIH ainsi que de renforcer les capacités de ceux qui ont déjà été formés. Selon Lev Zohrabyan, Directeur national de l'ONUSIDA pour l'Ouzbékistan et le Turkménistan, le programme joue un rôle crucial. « Cette initiative offre aux adolescents diagnostiqués séropositifs au VIH l'opportunité non seulement de faire face à leur propre situation, mais aussi de devenir des leaders pour guider d'autres pairs vers une intégration effective au sein de la société pour vivre une vie épanouie ».

Pour Robert Fuderich, Représentant de l'UNICEF en Ouzbékistan, le programme est un véritable refuge où les jeunes dont la vie est touchée par le VIH « ont accès à un soutien psycho-social, à des conseils médicaux et juridiques et surtout à un environnement exempt de stigmatisation et de discrimination ».

Bien que la prévalence du VIH soit relativement faible en Ouzbékistan, avec un pourcentage de la population adulte vivant avec le virus estimé à 0,1 %, le pays fait partie d'une région qui continue d'enregistrer la plus forte augmentation du nombre de nouveaux cas de VIH dans le monde.

Dans le cadre de son travail permanent pour démontrer les bénéfices d'une intensification active des programmes de qualité basés sur les droits humains et les besoins en santé publique, l'ONUSIDA a publié un plaidoyer intitulé Harm reduction works. Ce document donne des exemples, recensés dans le monde entier, de l'importance d'investir dans les programmes de prévention, de traitement, de soins et d'appui en matière de VIH pour les consommateurs de drogues, ainsi que de la nécessité d'impliquer ces personnes dans l'élaboration des programmes et de l'importance de mettre en œuvre des programmes solides et efficaces de réduction des risques.

Feature Story

La réduction des risques : une mesure qui fonctionne

18 mars 2014

18 mars 2014 18 mars 2014La consommation de drogues injectables reste un facteur de propagation de l'épidémie de VIH dans de nombreux pays du monde. Selon l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), en 2013, le nombre de consommateurs de drogues injectables dans le monde était estimé entre 11 et 22 millions, dont 1,6 million (entre 1,2 million et 3,9 millions) vivant avec le VIH.

Dans la Déclaration politique de 2011 sur le VIH/sida de l'Assemblée générale des Nations Unies, les États membres se sont engagés à réduire la transmission du VIH chez les consommateurs de drogues injectables de 50 % d'ici 2015. Cependant, la criminalisation, la stigmatisation et la discrimination demeurent largement répandues et continuent d'empêcher les consommateurs de drogues d'accéder à des services anti-VIH vitaux.

S'adressant aux participants d'une réunion de haut niveau lors de la 57e session de la Commission des stupéfiants des Nations Unies à Vienne, le Directeur exécutif de l'ONUSIDA Michel Sidibé a insisté sur la nécessité urgente de fournir des services efficaces. « Il est inacceptable que nous laissions tomber les consommateurs de drogues injectables », a déclaré M. Sidibé. « Nous avons toutes les données qui démontrent qu'en combinaison avec un traitement antirétroviral, des services essentiels tels que les programmes aiguilles-seringues et le traitement substitutif aux opiacés permettent de limiter la transmission du VIH, de réduire la mortalité et d'améliorer la qualité de vie ».

Bien que les consommateurs de drogues injectables représentent seulement 0,2 à 0,5 % de la population mondiale, ils constituent près de 5 à 10 % des personnes vivant avec le VIH. Pourtant, à l'échelle mondiale, moins de 1 % de ces consommateurs de drogues ont accès au traitement anti-VIH.

Les participants à la table ronde sur la réduction de la demande, présidée par Francisco de Asis Babin Vich, Responsable du Plan national de lutte contre les drogues au Ministère de la Santé espagnol, comptaient notamment des représentants des États membres des Nations Unies parmi les plus touchés par ce problème. Pendant les discussions, M. Sidibé a fermement appelé à la mise en place de services de réduction des risques dans tous les pays, en particulier ceux où sévit une propagation de l'épidémie de VIH par la consommation de drogues injectables. Il a cité les progrès remarquables de la Chine, où la réduction des risques est intensifiée dans de nombreuses régions du pays.

Les participants étaient tous d'accord pour dire que les stratégies de réduction de la demande devaient être fondées sur des données scientifiques et des considérations sanitaires. Les traités internationaux sur les stupéfiants soulignent que la santé est essentielle et que le contrôle des drogues à travers la répression de la production et du trafic ne suffit pas. Selon les participants à la table ronde, toutes les parties prenantes, y compris la société civile, doivent être incluses et impliquées dans les politiques et les programmes de réduction de la demande.

Dans le cadre de son travail permanent pour démontrer les bénéfices d'une intensification active des programmes de qualité basés sur les droits humains et les besoins en santé publique, l'ONUSIDA a publié un plaidoyer intitulé Harm reduction works. Ce document donne des exemples, recensés dans le monde entier, de l'importance d'investir dans les programmes de prévention, de traitement, de soins et d'appui en matière de VIH pour les consommateurs de drogues, ainsi que de la nécessité d'impliquer ces personnes dans l'élaboration des programmes et de l'importance de mettre en œuvre des programmes solides et efficaces de réduction des risques.

Related

Le 13 mars, le Conseil des Ministres arabes de la Santé a adopté la Stratégie arabe de lutte contre le sida (2014-2020) lors de sa 41e session ordinaire organisée par la Ligue des États arabes.

Feature Story

Le Conseil des Ministres arabes de la Santé adopte une stratégie pour lutter contre l'épidémie de VIH dans les pays arabes

17 mars 2014

17 mars 2014 17 mars 2014Le 13 mars, le Conseil des Ministres arabes de la Santé a adopté la Stratégie arabe de lutte contre le sida (2014-2020) lors de sa 41e session ordinaire organisée par la Ligue des États arabes. Cette nouvelle stratégie a pour but d'orienter le développement d'une riposte régionale au VIH coordonnée et basée sur le consensus.

Dans son allocution d'ouverture, Nabil El Araby, Secrétaire général de la Ligue des États arabes, a souligné l'importance de cet accomplissement historique. « Je salue les efforts réalisés pour finaliser la Stratégie arabe de lutte contre le sida, qui a commencé par une initiative de l'Arabie saoudite et s'est conclue par le soutien de l'ONUSIDA, d'organisations internationales et d'organisations de la société civile engagées », a-t-il déclaré.

La nouvelle stratégie inclut 10 objectifs alignés sur ceux fixés dans la Déclaration politique de 2011 sur le VIH/sida de l'Assemblée générale des Nations Unies, tout en entretenant une vision plus large pour une génération sans sida après 2015. Les 10 objectifs de la stratégie englobent : réduire de plus de 50 % l'incidence du VIH au sein des populations les plus exposées au risque d'infection ; éliminer les nouvelles infections à VIH chez les enfants ; accroître la couverture du traitement anti-VIH jusqu'à 80 % ; lutter contre la stigmatisation et la discrimination ; améliorer le financement de la lutte contre le sida ; lutter contre la vulnérabilité particulière des femmes et des filles ; et revoir les politiques relatives aux restrictions de déplacement.

Dans une résolution d'adoption, les Ministres de la Santé ont demandé à ce que la Ligue des États arabes et l'ONUSIDA travaillent en étroite collaboration pour soutenir et contrôler la mise en œuvre de la stratégie au niveau des pays. La Ligue assurera le financement de lancement de la mise en œuvre de la stratégie à travers l'organisation de trois forums de haut niveau portant sur des questions liées au leadership des femmes, aux médias et aux chefs religieux.

« La santé est l'un des principaux droits élémentaires de chaque individu, sans discrimination en raison de l'origine ethnique, de l'appartenance religieuse ou politique, ou de la situation économique ou sociale », a déclaré Adel Adawy, Ministre égyptien de la Santé et de la Population. « Accroître le niveau de la santé publique pour l'ensemble de la société est essentiel pour obtenir la paix et la sécurité ».

L'ONUSIDA a travaillé en étroite collaboration avec la Ligue des États arabes, le Royaume d'Arabie saoudite et d'autres États membres pour apporter un appui politique et technique à l'élaboration de la stratégie. Une série de consultations, d'ateliers et de réunions de validation technique ont été organisés, en même temps qu'une campagne de sensibilisation de haut niveau à l'échelle régionale et globale pour l'adoption de la stratégie par le Conseil des Ministres arabes de la Santé.

« L'adoption de la Stratégie arabe de lutte contre le sida démontre un engagement et un leadership durables de la riposte au sida dans les pays arabes », a déclaré Yamina Chakkar, Directrice de l'équipe de l'ONUSIDA d'appui aux régions pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, au nom de Michel Sidibé, Directeur exécutif de l'ONUSIDA. « Nous remercions le Conseil d'avoir rendu possible la Stratégie arabe de lutte contre le sida et d'être un allié important dans le façonnage des mesures que nous allons prendre pour mettre fin à l'épidémie de sida au cours de la période après 2015 », a-t-elle ajouté.

La hausse des nouvelles infections à VIH fait que les pays arabes comptent parmi les régions du monde où l'épidémie de VIH progresse le plus rapidement. Entre 2001 et 2012, le nombre estimé de personnes vivant avec le VIH dans les pays membres de la Ligue des États arabes est passé de 140 000 à 210 000. Depuis 2001, le nombre de personnes nouvellement infectées par le virus dans les pays arabes a augmenté de plus de 44 % (de 18 000 à 26 000), avec une hausse de 69 % du nombre de décès dus au sida entre 2001 et 2012.

Related

Les lois, politiques et pratiques discriminatoires en vigueur, de même que les attitudes négatives chez les professionnels de santé constituent une partie des principaux obstacles qui empêchent de nombreuses personnes d'accéder aux services de santé, en particulier les personnes vivant avec le VIH, les migrants non informés, les personnes transsexuelles et les personnes handicapées. Photo : ONUSIDA/O.O’Hanlon

Feature Story

Surmonter les obstacles discriminatoires à l'accès aux services de santé

14 mars 2014

14 mars 2014 14 mars 2014Les lois, politiques et pratiques discriminatoires en vigueur, de même que les attitudes négatives chez les professionnels de santé constituent une partie des principaux obstacles qui empêchent de nombreuses personnes d'accéder aux services de santé.

Telle est l'une des principales conclusions ressortant d'un débat organisé par l'ONUSIDA le 11 mars dans le but d'examiner comment les obstacles discriminatoires à l'accès aux services de santé affectent les différents groupes de population, notamment les personnes vivant avec le VIH, les migrants non informés, les personnes transsexuelles et les personnes handicapées.

Pour les migrants, la discrimination commence souvent à leur point de départ, lorsque les règles applicables avant un départ vers l'étranger prévoient un dépistage obligatoire du VIH, un test de grossesse et d'autres examens médicaux. Pour éviter ces examens, les migrants risquent d'opter pour des voies d'immigration clandestines, et ce faisant, ils ne sont pas informés et il leur est impossible d'accéder aux services de santé.

Pour les personnes transsexuelles, la discrimination est incarnée par la Classification internationale des maladies, qui considère le transsexualisme comme une maladie mentale. Dans de nombreux pays, y compris plus d'une vingtaine en Europe, les personnes transsexuelles sont forcées de subir une stérilisation avant toute opération chirurgicale en vue de changer d'identité de genre.

S'exprimant à propos du manque de compréhension possible sur les questions de transsexualité au sein de la profession médicale, Mauro Cabral de Global Action for Trans Equality (GATE) souligne que « l'ignorance ne peut plus être une excuse. Les médecins doivent respecter les patients, et non les juger ».

Un autre obstacle couramment identifié réside dans le sentiment au sein de la population générale de nombreux pays que les ressources investies dans les services de santé sont « gaspillées » lorsqu'elles concernent ces groupes que beaucoup considèrent comme « moins dignes d'en bénéficier ».

Surveiller et documenter la discrimination, telles sont les actions citées en tant que stratégie pour générer des données probantes afin de lutter contre ce problème. À cet égard, l'Indice de stigmatisation et Human Rights Count (Les Droits humains comptent) ont été mis en avant comme outils employés avec succès pour observer la discrimination à l'encontre des personnes vivant avec le VIH. Par exemple, l'outil Human Rights Count a permis de mettre au jour la pratique des stérilisations forcées chez les femmes vivant avec le VIH.

« Lorsque les communautés reçoivent l'espace et l'opportunité de s'engager dans la surveillance des droits humains, les obstacles réels à l'origine de l'impossibilité d'accéder aux services de santé peuvent être identifiés et combattus », explique Chris Mallouris, Conseiller en mobilisation communautaire à l'ONUSIDA. « Nous devons veiller à ce que les communautés soient au cœur des efforts de lutte contre la discrimination. Elles doivent être présentes en tant que partenaires sur un pied d'égalité », ajoute-t-il.

Le débat de la table ronde s'est conclu par une reconnaissance incitant à la réflexion du long parcours à venir pour arriver à l'objectif de zéro discrimination. Les participants ont admis que les actions devaient être intensifiées afin de surmonter les obstacles à l'accès aux services de santé et que personne ne devait être laissé de côté si nous voulons atteindre les objectifs mondiaux en matière de santé.

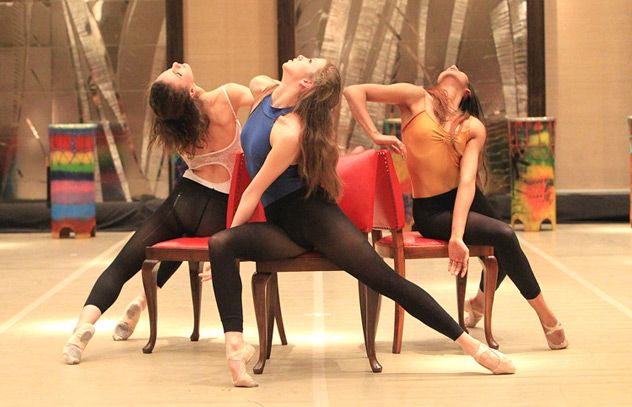

Accompagnée par la pianiste Melodie Zhao, l'École-Atelier Rudra-Béjart a présenté un spectacle original sur le thème de l'égalité entre les sexes et l'émancipation des femmes, créé pour célébrer la Journée internationale de la Femme. Copyright : valerielacaze.com

Tout au long de la soirée, le public a pu profiter de différentes pièces créées par plusieurs chorégraphes. Copyright : valerielacaze.com

Feature Story

L'École Rudra-Béjart danse pour l'égalité entre les femmes et les hommes

14 mars 2014

14 mars 2014 14 mars 2014À la veille de la Journée internationale de la Femme, l'ONUSIDA, l'Hôtel InterContinental de Genève et l'École de danse Rudra-Béjart se sont associés pour promouvoir l'égalité en matière de santé et pour que les femmes et les filles vivant avec le VIH ne soient pas laissées de côté.

Accompagnée par la pianiste Melodie Zhao, l'École-Atelier Rudra-Béjart a présenté un spectacle original sur le thème de l'égalité entre les sexes et l'émancipation des femmes, créé pour célébrer la Journée internationale de la Femme (8 mars). « Pour cet événement, j'ai demandé à mes collaborateurs de créer des chorégraphies qui illustrent le thème de l'harmonie entre hommes et femmes », explique Michel Gascard, Directeur de l'École-Atelier Rudra-Béjart.

Tout au long de la soirée, le public a pu profiter de différentes pièces créées par plusieurs chorégraphes, allant de la danse classique aux danses improvisées, en passant par des chants en russe, rappelant que la Journée de la Femme trouve son origine dans l'émancipation des femmes en Russie en 1917.

« Cet événement est un exemple de la manière dont le monde des arts, le secteur privé et les Nations Unies peuvent unir leurs forces pour soutenir les femmes et les filles vivant avec le VIH », a déclaré Mariangela Simao, Directrice du Département Sexospécificité, droits de l'homme et mobilisation communautaire de l'ONUSIDA. « Si nous voulons parvenir à notre objectif de zéro nouvelle infection à VIH, zéro décès dû au sida et zéro discrimination, nous avons besoin de nombreux partenaires et amis issus de différents domaines », a-t-elle ajouté.

Le spectacle est l'une des manifestations prévues pour 2014 dans le cadre de la campagne conjointe menée par l'ONUSIDA et l'Hôtel InterContinental de Genève et intitulée « Where History is Made », qui vise à sensibiliser et à collecter des fonds pour l'élimination des nouvelles infections à VIH chez les enfants et le maintien de leurs mères en vie.

« Depuis le lancement de notre campagne conjointe en décembre, nous-mêmes à l'InterContinental et bon nombre de nos hôtes nous sentons impliqués dans la riposte mondiale au sida », explique le Directeur général de l'Hôtel InterContinental de Genève, Jürgen Baumhoff. « Cela nous a incités à être plus activement engagés avec l'ONUSIDA pour atteindre l'objectif d'une génération sans sida ».

L'inégalité entre les sexes, en particulier la violence sexiste, est un facteur de risque important pour le VIH chez les femmes. En conséquence, les femmes et les filles supportent une part disproportionnée du fardeau de l'épidémie de VIH. Globalement, les jeunes femmes âgées de 15 à 24 ans sont les plus vulnérables au VIH, avec des taux d'infection deux fois plus élevés que chez les jeunes hommes. Selon l'ONUSIDA, toutes les heures, 50 jeunes femmes sont infectées par le VIH et jusqu'à 45 % des adolescentes dans le monde indiquent que leur première expérience sexuelle était forcée.

L'École-Atelier Rudra-Béjart est une école de danse internationale libre privée sponsorisée par Sandoz, Béjart Ballet Lausanne, Loterie Romande, Fondation Leenaards, Béjart, Jaquet Droz.

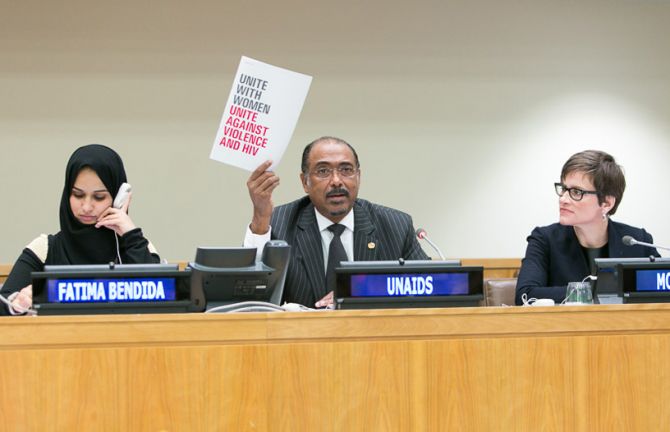

Dans les actions visant les liens complexes entre violence et VIH, le Directeur exécutif de l'ONUSIDA Michel Sidibé a appelé les gouvernements et les communautés à prendre des mesures concertées pour mettre un terme aux violences à l'égard des femmes. M. Sidibé a lancé son appel lors d'une table ronde de haut niveau sur le VIH, l'égalité des sexes et la santé et les droits sexuels et reproductifs organisée par l'ONUSIDA durant la 58e Commission de la condition de la femme, réunie à New York.

M. Sidibé a présenté un plaidoyer de l'ONUSIDA intitulé : Ensemble avec les femmes – Unis contre la violence et le VIH. Ce document décrit cinq motifs élémentaires pour la prévention de la violence à l'égard des femmes : la violence à l'égard des femmes est une violation des droits humains ; les femmes victimes de violence sont davantage susceptibles de contracter le VIH ; les femmes vivant avec le VIH sont davantage susceptibles d'être victimes de violence ; les femmes les plus vulnérables au VIH sont aussi les plus vulnérables à la violence ; et la violence nuit à la riposte au VIH en créant un obstacle à l'accès aux services.

Feature Story

Unis contre la violence et le VIH

12 mars 2014

12 mars 2014 12 mars 2014Des études ont montré que les violences perpétrées par un partenaire intime peuvent accroître le risque d’infection à VIH d’environ 50 % et qu’une femme sur trois sera victime de violences de la part d’un partenaire intime au cours de sa vie. Il existe également des données probantes indiquant que la violence ou la crainte de subir des violences nuit à l’accès au traitement, aux soins et aux services d’appui pour les femmes vivant avec le VIH.

Dans le cadre d’actions visant les interconnexions complexes entre violence et VIH, le Secrétaire général des Nations Unies Ban Ki-Moon, dans une déclaration, a appelé le monde à en faire davantage : « Nous devons prendre des mesures pour mettre fin aux violences à l’encontre des femmes et des filles et veiller à ce qu’elles aient accès à la santé et aux droits sexuels et reproductifs qu’elles méritent. La violence exerce un impact considérable sur la santé des femmes et des enfants et est inextricablement liée à une prévalence supérieure du VIH. C'est la raison pour laquelle j'ai fait de l'élimination de la violence à l'égard des femmes et des filles une priorité absolue pour les Nations Unies ».

L'appel du Secrétaire général a été amplifié par la table ronde de haut niveau intitulée Associer VIH, égalité des sexes et santé et droits sexuels et reproductifs dans le cadre de l'initiative Every Woman Every Child et de l'agenda pour la justice sociale après 2015, organisée par l'ONUSIDA durant la 58e Commission de la condition de la femme, réunie à New York. « Non seulement la violence à l'égard des femmes représente une violation extrême des droits humains, mais elle rend aussi les femmes plus vulnérables à l'infection à VIH », a expliqué Michel Sidibé, Directeur exécutif de l'ONUSIDA. « Les négociations pour l'après 2015 sont l'occasion d'assurer à toutes les femmes et les filles la possibilité de s'épanouir pleinement, sans être menacées par la violence ou le risque d'infection à VIH ».

Cet événement, présidé conjointement par M. Sidibé et par la Directrice exécutive d'ONU Femmes Phumzile Mlambo-Ngcuka, visait à encourager le dialogue autour de la nécessité critique d'une mise en œuvre d'efforts centrés sur les femmes pour mettre un terme à l'épidémie de sida ; de progrès en matière de santé et de droits sexuels et reproductifs pour les femmes ; de l'égalité des sexes et de l'émancipation des femmes ; et d'une tolérance zéro envers la violence sexiste. « La stratégie numéro un dans la lutte contre le VIH consiste à donner aux femmes les moyens de s'émanciper et à protéger leurs droits », a déclaré Mme Mlambo-Ngcuka.

Parmi les intervenants figuraient SAR la Princesse Mary du Danemark, les Ministres de l'Égalité entre les femmes et les hommes du Ghana, du Malawi et du Brésil, ainsi qu'une représentante des jeunes femmes vivant avec et touchée par le VIH en Algérie. « Dans ma région, la discrimination est un phénomène de société. Nous devons continuer d'agir pour éliminer la discrimination : c'est la clé pour mettre fin à l'épidémie de sida », a déclaré Fatima Bendida du réseau El Hayet des personnes vivant avec le VIH en Algérie.

Les intervenants ont également discuté en détail de l'importance de lutter contre la stigmatisation et la discrimination. Ils ont mis en avant la nécessité de mettre fin aux violences à l'encontre des femmes pour leur propre santé et pour prévenir de nouvelles infections à VIH. Ils ont également souligné l'orientation particulière requise sur les jeunes femmes et les filles pour veiller à ce qu'elles aient accès à une éducation sexuelle complète et à ce que toutes les femmes vivant avec le VIH aient accès au traitement, aux soins et à un appui dans un cadre fondé sur les droits et la justice sociale.

« Il est essentiel que nous parvenions à l'accès universel à une information, une éducation et des services intégrés en matière de santé sexuelle et reproductive, qui tiennent pleinement compte du VIH, basés sur l'égalité entre les sexes et une tolérance zéro envers la violence sexiste », a déclaré SAR la Princesse Mary du Danemark, marraine de l'UNFPA et membre du Groupe de haut niveau pour la Conférence internationale sur la population et le développement.

Les intervenants ont également mis en avant la pauvreté comme facteur favorisant le VIH et la mauvaise santé sexuelle et reproductive et reconnu que l'égalité d'accès aux services était un élément clé du développement pour les femmes. Ils ont également souligné la nécessité constante d'assurer un financement pour les personnes les plus marginalisées au sein des sociétés.

Mme Nancy Mahon, Directrice exécutive du Fonds M·A·C AIDS, a animé l'événement à l'occasion duquel M. Sidibé a présenté un plaidoyer de l'ONUSIDA intitulé : Ensemble avec les femmes – Unis contre la violence et le VIH. Ce document décrit cinq motifs élémentaires pour la prévention de la violence à l'égard des femmes : la violence à l'égard des femmes est une violation des droits humains ; les femmes victimes de violence sont davantage susceptibles de contracter le VIH ; les femmes vivant avec le VIH sont davantage susceptibles d'être victimes de violence ; les femmes les plus vulnérables au VIH sont aussi les plus vulnérables à la violence ; et la violence nuit à la riposte au VIH en créant un obstacle à l'accès aux services.

Les discussions lors de cette table ronde ont constitué une étape importante du débat en cours sur l'après 2015, en soulignant le rôle central que les femmes vivant avec le VIH doivent jouer dans les négociations pour l'agenda après 2015.

Related

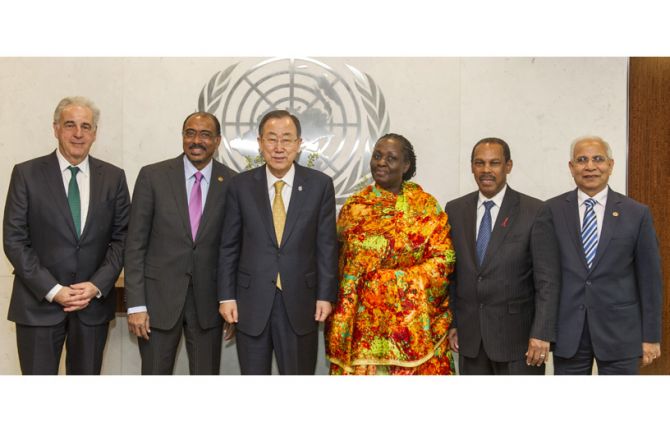

Ban Ki-Moon, Secrétaire général des Nations Unies, a rassemblé son équipe d'Envoyés spéciaux des Nations Unies pour le VIH/sida afin d'évoquer leurs orientations stratégiques pour l'année à venir. Le Directeur exécutif de l'ONUSIDA, Michel Sidibé, a aussi participé à cette réunion organisée le 10 mars 2014 au siège des Nations Unies à New York.

Feature Story

Le Secrétaire général des Nations Unies à la rencontre des Envoyés spéciaux pour le VIH/sida

12 mars 2014

12 mars 2014 12 mars 2014Ban Ki-Moon, Secrétaire général des Nations Unies, a rassemblé son équipe d'Envoyés spéciaux des Nations Unies pour le VIH/sida afin d'évoquer leurs orientations stratégiques pour l'année à venir. Le Directeur exécutif de l'ONUSIDA, Michel Sidibé, a aussi participé à cette réunion organisée le 10 mars 2014 au siège des Nations Unies à New York.

Tout en se félicitant de cette deuxième réunion avec les Envoyés spéciaux pour le VIH/sida depuis leur nomination en 2012, le Secrétaire général les a remerciés pour leur engagement constant ainsi que leur leadership et leur activisme bien coordonnés. M. Ban a déclaré : « Je vous félicite tous pour votre excellent travail en 2013 et je suis très heureux d'apprendre que vous avez travaillé en étroite collaboration avec les autres Envoyés spéciaux, Représentants spéciaux et Rapporteurs pour défendre et créer des synergies entre vos missions. Je suis également ravi de savoir que vous avez travaillé main dans la main avec l'ONUSIDA pour élaborer des orientations stratégiques spécifiques pour 2014 ». M. Ban a également salué l'arrivée du dernier membre de l'équipe, Speciosa Wandira-Kazibwe.

« Ces personnes forment une équipe engagée et soudée et ont joué un rôle clé dans l'avancée des efforts en faveur des Objectifs du Millénaire pour le développement », a déclaré Michel Sidibé, Directeur exécutif de l'ONUSIDA. « Ils apportent un immense soutien au Secrétaire général et à son action en faveur d'une vie dans la dignité pour tous sans laisser personne au bord du chemin ».

Les Envoyés spéciaux pour le VIH/sida sont Speciosa Wandira-Kazibwe, Envoyée spéciale pour l'Afrique ; Michel Kazatchkine, Envoyé spécial pour l'Europe de l'Est et l'Asie centrale ; J.V.R. Prasada Rao, Envoyé spécial pour l'Asie et le Pacifique ; et Edward Greene, Envoyé spécial pour les Caraïbes.

« Nous disposons d'une équipe efficace d'une grande cohésion, avec une compréhension approfondie des spécificités régionales et des questions mondiales, et nous sommes capables de travailler sur tous les domaines en lien avec le développement au-delà du VIH », a ajouté M. Ban.

Leurs principaux domaines d'action pour assurer la prééminence du VIH dans les secteurs thématiques prioritaires sont les politiques en matière de médicaments, les droits de l'homme, la stigmatisation et la discrimination et l'émancipation des femmes et des filles.

Related

La Première dame du Kenya court le semi-marathon pour l'élimination des nouvelles infections à VIH chez les enfants et l'amélioration de la vie de leurs mères.

La Première dame en compagnie de représentants d'entreprises du secteur privé qui apportent leur soutien à la campagne « Beyond Zero ».

Feature Story

La Première dame du Kenya court le semi-marathon pour l'élimination des nouvelles infections à VIH chez les enfants et l'amélioration de la vie de leurs mères

11 mars 2014

11 mars 2014 11 mars 2014Margaret Kenyatta, Première dame du Kenya, a participé le 9 mars au Semi-marathon de la Première dame afin de sensibiliser et de lever des fonds pour la campagne « Beyond Zero », une initiative en faveur de l'élimination des nouvelles infections à VIH chez les enfants et l'amélioration de la vie de leurs mères.

Plus de 30 000 participants, notamment des secrétaires de cabinet, des parlementaires, des gouverneurs et leurs épouses, des athlètes professionnels, des membres du corps diplomatique et des représentants des Nations Unies, ont pris le départ de la course de 21 kilomètres à Nairobi, au Kenya.

La Première dame a félicité les participants pour leur engagement en faveur de l'élimination des nouvelles infections à VIH chez les enfants et le maintien de leurs mères en vie. « Nous courons aujourd'hui pour assurer à ce pays une génération sans VIH », a déclaré Mme Kenyatta.

Les fonds levés lors du semi-marathon seront utilisés pour élargir les services de santé maternelle et infantile, notamment l'achat de cliniques mobiles pour les 47 comtés du Kenya.

Le Président kenyan, Uhuru Kenyatta, était là pour accueillir la Première dame sur la ligne d'arrivée, et il a souligné que le gouvernement soutenait totalement cette initiative. « Notre objectif est de mettre totalement fin à la mortalité maternelle et infantile imputable à une impossibilité pour les mères et les enfants d'accéder à des soins appropriés », a déclaré le Président Kenyatta.

Depuis son lancement en janvier 2014, la campagne « Beyond Zero » menée par la Première dame et sa fondation ont réuni plus d'un million de dollars dans le cadre de plusieurs événements. Par exemple, à la veille du marathon, la Première dame a organisé un petit-déjeuner de collecte de fonds au siège de l'exécutif avec une vingtaine d'entreprises du secteur privé, au cours duquel elle a présenté la première des 47 cliniques mobiles. Le 13 avril, la Première dame participera également au marathon de Londres afin d'accroître la visibilité au niveau mondial et de mobiliser de nouvelles ressources pour la campagne.

Selon les estimations pour 2013 et les projections du gouvernement kenyan, 9 400 bébés seraient nés avec le VIH dans le pays en 2013 ; les complications liées au VIH auraient représenté 15 % des décès chez les enfants de moins de 5 ans au cours de la même année.

James Macharia, Secrétaire de cabinet au Ministère de la Santé, a déclaré qu'il était inacceptable que 15 mères et 270 enfants de moins de 5 ans meurent chaque jour au Kenya de causes largement évitables. Il a salué la campagne « Beyond Zero » et la fondation pour leurs contributions intelligentes en faveur du progrès de la santé maternelle et infantile dans le pays.